代理人による不動産売買契約|委任状の書き方、ひな形も紹介【ダウンロード可】

不動産の取引には、本人のみならず代理人が契約に立ち会うことが認められているケースがあります。

不動産業者であれば、不動産取引において代理人が認められるケースとはどんなときなのか、代理人との契約時にはどのようなことに注意すればいいのかについて知っておく必要があります。

そこで今回は代理人による不動産売買契約について、詳しく解説していきます。

代理人による売買契約は合法

不動産取引は原則、契約者本人が契約に立ち会うことになっています。

ただし、やむを得ない事情で契約の場に同席できない場合にのみ、代理人による契約が法的に認められています。

宅建業者が代理人による不動産売買契約を担当する際には、どんなことに注意すべきでしょうか。

代理人契約で宅建業者が注意する点

代理人契約案件において、担当する宅建業者はとりわけ注意が必要です。

委任者(契約者本人)の意向を代理人が正確に理解していない場合、契約後に食い違いが起き、トラブルに発展してしまいます。

不動産売買においては、わずかな誤差が大きな損害を生む場合もあるのです。

そのため、以下のような点に気をつけて、業務に当たるようにしましょう。

◇委任者の意向を詳細に確認する

- 委任者(契約者本人)の意向を事前に確認しておく。

- 委任者と受任者の認識に食い違いがないか確認する。

◇代理人に委任する権限の範囲を確認する

- 代理人に予定外の判断をさせない。

- 代理人に権限外の判断をさせない。

- 予定外・権限外の判断が必要になった場合は、契約者本人の意向を確認するまで契約を進めない。

◇契約相手に代理人契約の旨を伝えておく。

- 契約者本人の判断が必要な事項は、事前に契約相手から聞きだしておく。

- 契約相手の相談事項を委任者に伝えておく。

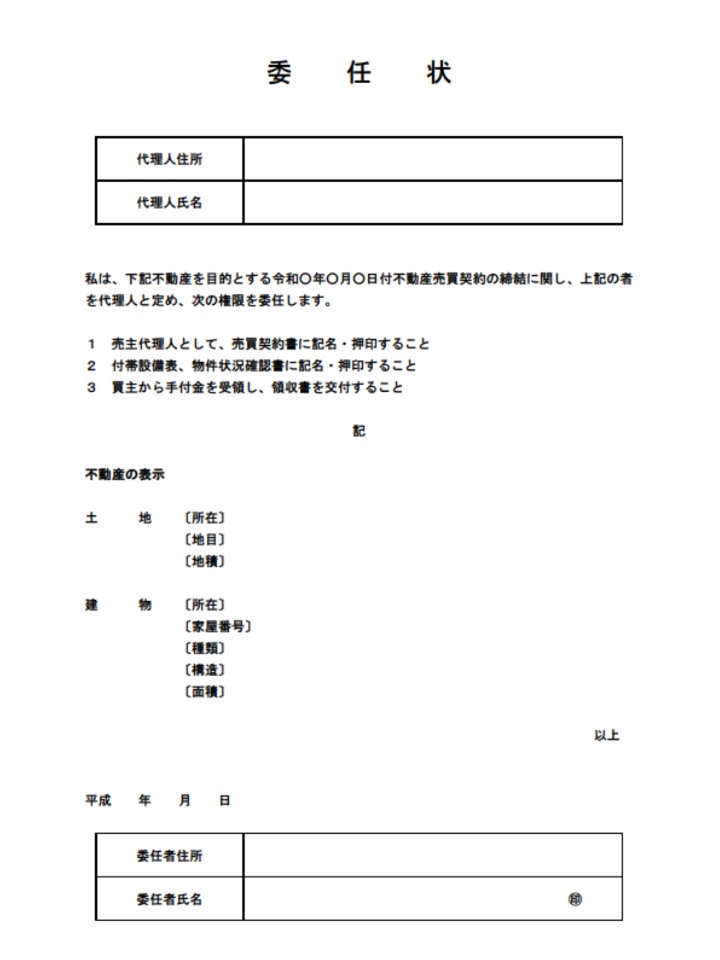

委任状の記載方法

不動産取引の委任状には、次のような項目を記載します。

◇委任状の記載項目

- 委任者氏名・実印・住所(氏名は自筆。印鑑証明書を添付する。)

- 委任状作成日の日付

- 受任者氏名・住所(空欄は不可。)

- 取引内容・取引日

- 代理人の権限の範囲(署名・押印、手付金の授受・領収書の発行など)

- 不動産の表示

▼委任状のテンプレート例

法定代理人による不動産取引

「任意代理人」と「法定代理人」

代理人には大きく分けて、以下の2つの種類があります。

任意代理人

本人(委任者)から任意で代理権を与えられた代理人

法定代理人

未成年者や知的障害者・精神障害者・認知症者など、単独で法律行為を行えない者の代理人。法律規定により代理権が与えられる。

未成年者の不動産取引

未成年者は、単独で不動産売買を行うことはできません。(例外として婚姻している未成年者は成年扱いになるので単独取引可)

そのため、未成年者が不動産取引を行う場合は、本人の親権者か、親権者がいない場合は家庭裁判所が選任した「未成年者後見人」が、法定代理人として代わりに売買契約を行います。

成年後見人による不動産売却

認知症、知的障害、精神障害など、判断能力の不十分な成年者が不動産売却などの取引を行う場合は、法定代理人である「成年後見人」が代理で契約を行います。

成年後見人が本人に代わって不動産売却を行う場合には、以下の条件を満たす必要があります。

◇成年後見人による不動産売却の条件

- 取引に必要性・相当性が認められる

- 家庭裁判所の許可を得ている(居住用不動産の場合)

- 後見人の代理業務を監督する成年後見監督人が選任されている場合は、その同意を得ている。

- 登記事項証明書により代理権を証明できる

法定代理人による契約の注意点

親族や利害関係者が法定代理人を務める場合、代理人の意向が反映されやすいため、注意が必要です。契約者本人の利益に適っているか、担当した宅建業者が確認する必要があります。

また、法律家や福祉関係者など第三者が代理人の場合にも、不動産の専門家として適切なバックアップが望まれます。

原則的には本人の立ち会いが最も望ましいですがどうしても難しいケースにはしっかりとメリット・デメリットを理解した上で頼んでみるのも一つの手です。

まとめ

本人との不動産売買契約であっても、慎重かつ確実にすすめないと誤解が生じてしまいます。

代理人との契約は十分に注意しましょう。

そのためにも今回の記事で読んで、代理人の種類や権限、確認すべき事項など、代理人に関する理解を深めて、営業活動に役立ててください。

質の高い不動産業務を提供するためにも業務効率化は必須といえます。「いえーるダンドリ」なら住宅ローンに関する業務を代行することができ、業務効率化を図ることができるので、ぜひご活用ください。

不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。

不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。

不動産業務実務の基本関連記事

関連記事

成年後見人との不動産契約|気をつけるポイントと成年後見制度のしくみ

「委任者」とは誰のこと!?|受任者・代理人との違いや権利義務について紹介