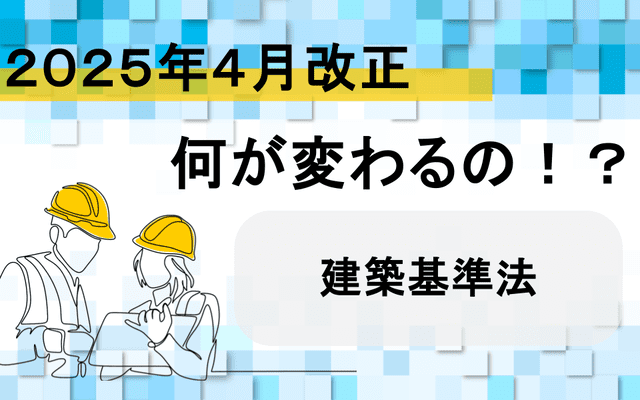

【2025年4月改正】何が変わるの!?建築基準法

投稿日 : 2025年01月31日

いよいよ2025年4月に建築基準法の大改正が施行されます。省エネ化と木材利用促進を目指し、4号建築物の見直しや構造基準の変更など、住宅建築に広範な影響をもたらします。

本記事では改正の背景や具体的な変更点を分かりやすく解説し、建築業界の変革に備えるための情報をお伝えします。

本記事では改正の背景や具体的な変更点を分かりやすく解説し、建築業界の変革に備えるための情報をお伝えします。

Table of Contents

どうして建築基準法を改正するの?

異常気象による干ばつや洪水などのリスクなど、気候変動の深刻化や環境保護の必要性が叫ばれています。日本も国際社会の一員としての責任を果たすため、2021年10月に地球温暖化対策計画を改定し、2050年カーボンニュートラルと2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向けた取り組みを強化しています。

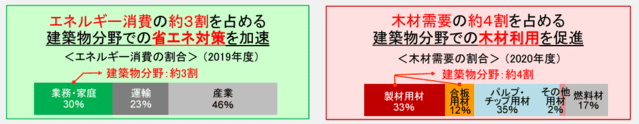

消費の約3割・需要の約4割

建築物分野は、国内エネルギー消費量の約3割、木材需要の約4割を占めています。

温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、

- 建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化

- 建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化

といった取組が急務となっています。

脱炭素社会のための段階的な法改正

日本は、住宅・建築物に係るエネルギー消費量を2013年度から約889万kL削減(2030年度までに)を目標に掲げ、段階的に法改正を実施してきました。

| 省エネ対策の加速化 | 建築基準の合理化 | |

|---|---|---|

| 2022年9月 施行済み |

|

|

| 2023年4月 施行済み |

|

|

| 2024年4月 施行済み |

|

|

| 2025年4月 施行予定 |

|

|

2025年4月にも建築基準法・建築物省エネ法が改正されるため、本記事では改正のポイントを解説していきます。

建築基準法「4号特例」見直し」6つのポイント

|

「4号特例」を見直し、新2号と新3号へ! 木造2階建て・200㎡超平屋は新2号、200㎡以下平屋は新3号に! |

|

「新2号建築物」はすべての審査が必要です! 新2号は確認申請・構造審査必須!! |

|

エレベーター設置の建築確認が不要!手続き簡単に! 使用頻度が低く劣化しにくい一定のエレベーターは建築確認手続き不要に! |

|

「限定特定行政庁」の業務範囲が変わります! 限定特定行政庁の業務範囲が新2号・新3号建築物に拡大。構造審査対象も変更。 |

|

小規模伝統的木造建築物の構造計算適合性判定が不要に! 構造計算適合性判定が一部省略可能に。専門家審査で簡素化します。 |

|

施行日前後の留意事項 建築確認・検査の対象は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するもの! |

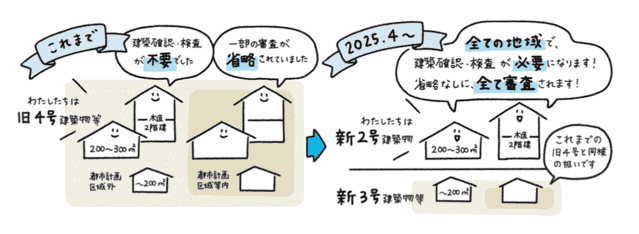

「4号特例」を見直し、新2号と新3号へ!

引用元:国土交通省

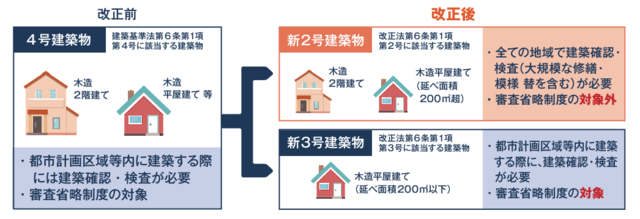

今回の改正により従来の「4号建築物」が「新2号建築物」と「新3号建築物」へ変更されます。

従来の「4号建築物」は下記のような特徴がありました。

従来の「4号建築物」は下記のような特徴がありました。

- 木造で2階建て以下

- 延べ面積500㎡以下

- 高さ13m以下、軒高9m以下

- 構造関係規定等の審査が省略可能(4号特例)

■「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更

対象となる建築物別に変更後の分類をまとめました。

| 変更前 | 変更後 | |

|---|---|---|

| 木造2階建て | 4号特例の対象(審査省略可能) | 新2号建築物に分類 4号特例の対象外(審査省略不可) |

| 木造平屋建て (延べ面積200m²超) |

4号特例の対象(審査省略可能) | 新2号建築物に分類 4号特例の対象外(審査省略不可) |

| 木造平屋建て (延べ面積200m²以下) |

4号特例の対象(審査省略可能) | 新3号建築物に分類 4号特例の対象(審査省略可能) |

法改正により、木造2階建ておよび延べ面積200m²を超える木造平屋建ては「新2号建築物」に分類され、審査省略制度の対象外となります。延べ面積200m²以下の木造平屋建てのみが「新3号建築物」の分類となります。

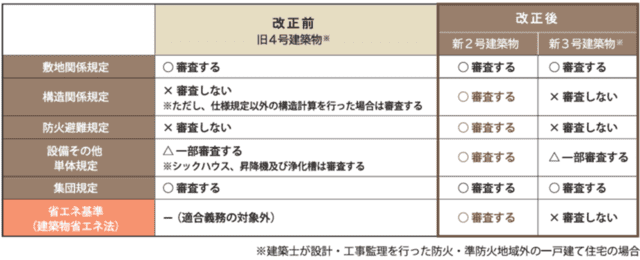

「新2号建築物」と「新3号建築物」は具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

| 新2号建築物 | 新3号建築物 | |

|---|---|---|

| 対象となる建築物 | 木造2階建て、および延べ面積200m²超の木造平屋建て | 延べ面積200m²以下の木造平屋建て |

| 建築確認・検査の必要性 | すべての地域で必要 | 都市計画区域等内のみ必要 |

| 審査省略制度の適用 | 対象外 | 対象 |

| 確認申請時の提出書類 | 以下の提出が新たに必要

|

従来の4号建築物と同様

(一部図書の省略が可能) |

| 法定審査期間 | 35日以内 | 7日以内(変更なし) |

「新2号建築物」は、より厳格な審査で構造耐力や防火性能などの安全性を向上させ、省エネ関連の図書の提出で省エネ基準適合が義務化されます。「新3号建築物」は、従来通り小規模建築物の審査省略制度を維持することで審査の合理化を図ります。

「新2号建築物」はすべての審査が必要です!

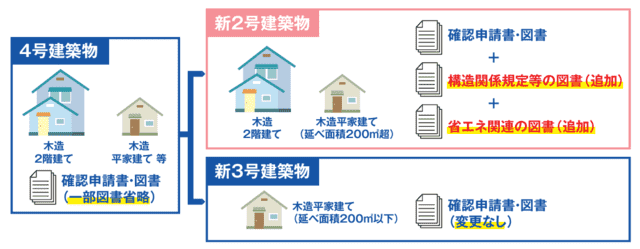

「新2号建築物」は、建築基準法令すべての規定が審査・検査の対象となります。確認申請の際には、構造関係規定、省エネ関連の図書等の提出が必要となります。

■提出図書の合理化

「旧4号」から「新2号」に移る建築物のうち、仕様規定のみで構造安全性を確認する計画については、必要事項を仕様表等に記載することで、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び軸組図の添付を省略するなど、添付図書の合理化を図られます。

下記表の右側「仕様規定の範囲で構造安全性を確認するもの」においては明示すべき事項を仕様等に記載することで基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び軸組図の添付を省略できます。

ただし、建築士法により建築士事務所に課されている図書保存の義務はこれまで通り変わりがないので注意が必要です。

ただし、建築士法により建築士事務所に課されている図書保存の義務はこれまで通り変わりがないので注意が必要です。

| 構造安全性を確認する方法 | ||

|---|---|---|

| 構造計算 | 仕様規定のみ | |

| 建築確認・検査の必要性 |

|

|

|

|

|

| 確認申請時の提出書類 |

|

|

|

|

|

エレベーター設置の建築確認が不要!手続き簡単に!

これまでは、既存建築物にエレベーター等の設備を設置するには、建築確認等の手続きが必要でした。

今回の法改正により、「新2号建築物(2階建ての木造一戸建て住宅等)」に該当する建築物への後付けでは、新たに建築確認等の手続きが必要となります。が、「使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの」については、建築確認等の手続きが不要となります。

| 変更前 | 変更後 | |

|---|---|---|

| 適用対象 | 既存建築物(4号建築物を除く)に設置する場合、建築確認等の手続きが必要。 | 使用頻度が低く劣化が生じにくい等の一定の要件を満たすエレベーターについては、建築確認等の手続きが不要。 |

| 対象設備 |

|

|

| 適用条件 | 4号建築物(木造2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下)は建築確認等の手続きが不要。 | 使用頻度が低く劣化が生じにくいこと。 その他の理由により人が危害を受けるおそれがある事故が発生するおそれの少ないもの。 |

木造・非木造を問わず、一戸建て住宅や小規模事務所等に、

- ホームエレベーター

- 段差解消機

- いす式階段昇降機等のエレベーター

を後付けする場合には、該当するエレベーターの確認申請が不要となります。

「限定特定行政庁」の業務範囲が変わります!

限定特定行政庁とは

「限定特定行政庁」は建築基準法に基づいて、特定(主に小規模な建築物)の建築物に関する事務のみを扱う行政機関です。市町村が特定の事務のみを扱う建築主事を置くことで設置され、小規模建築物に関する建築行政を地域に密着して行うことで、効率的な建築行政の実現を目指しています。

今回の法改正により、建築確認審査の対象となる建築物の規模や仕様規定(壁量計算等)で構造安全性を確認できる木造建築物の規模が変更されます。それに伴い、「限定特定行政庁」の業務範囲も見直されることとなりました。

| 変更前 | 変更後 | |

|---|---|---|

| 都市計画区域 準都市計画区域 準景観地区等内 |

4号建築物 |

新2号建築物

(地階を除く階数が2以下・延べ面積300㎡以下・高さ16m以下) ※平屋で面積200㎡以下の場合は高さ制限なし 新3号建築物 |

| 都市計画区域 準都市計画区域 準景観地区等外 |

対象外 |

新2号建築物

(地階を除く階数が2以下・延べ面積300㎡以下・高さ16m以下) ※平屋で面積200㎡以下のものを除く 新3号建築物 |

新築、改築等については、都道府県知事の許可を必要としないものに限られ、1号建築物は対象外となります。また、小規模工作物(煙突、高さ10m以下の広告塔、高さ3m以下の擁壁等)の対象についての変更はありません。

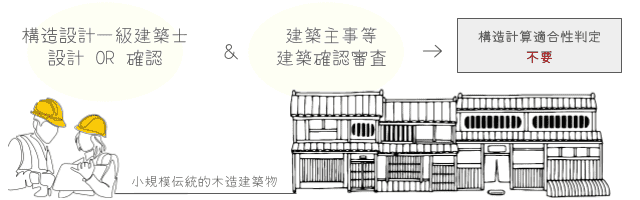

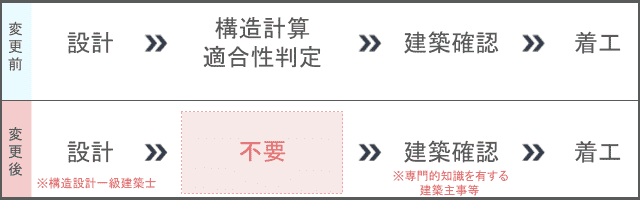

小規模伝統的木造建築物の構造計算適合性判定が不要に!

これまで、伝統的な構法で一部の仕様規定を満たせない場合、高度な構造計算が必要となり、あわせて構造計算適合性判定を受ける必要がありました。これが法改正後は、構造設計一級建築士が設計または確認を行い、専門知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要になります。

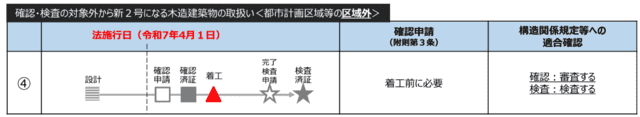

<進捗フロー図>

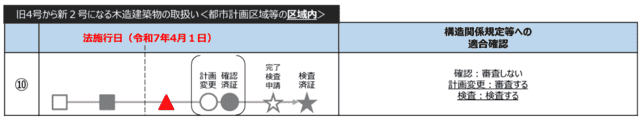

施行日前後の留意事項

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

■確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物<都市計画区域等の区域外>

- 施行日以後に着工するもの

- 建築確認・検査の対象となるため、構造関係規定等についての適合確認が必要

※建築確認を円滑に進めるため、施行日前から建築基準関係規定への適合性について、建築主事・指定確認検査機関へあらかじめ相談を検討するよう推奨されています。

■旧4号から新2号になる木造建築物<都市計画区域等の区域内>

- 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するもの

-

- 着工後の計画変更や検査において構造関係規定等への適合性の確認が必要

- 確認申請の段階から構造関係規定等への適合性について、建築主事及び指定確認検査機関へあらかじめ相談を検討するよう推奨されています。

- 着工後の計画変更や検査において構造関係規定等への適合性の確認が必要

-

引用元:国土交通省

建築基準法「構造規制の合理化」3つのポイント

|

木造建築物の壁量基準等の見直しで合理的に安全性向上! 木造建築物の実際の重量に基づく壁量・柱小径算定が可能に! |

|

木造建築の高さ制限緩和。構造計算の合理化で安全性と効率性を両立 二級建築士の設計可能範囲が「階数3以下かつ高さ16m以下」に拡大! |

木造建築物の壁量基準等の見直しで合理的に安全性向上!

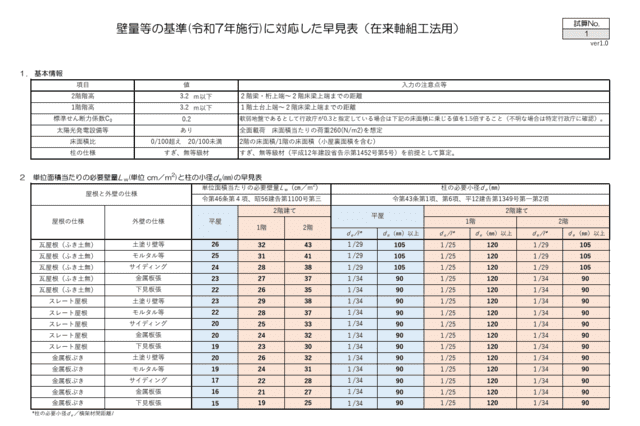

これまでの壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していました。しかし木造建築物の仕様が多様化する昨今、これまでの区分では適切に算定ができないおそれがありました。

今回の改正で壁量基準を見直すことにより、木造建築物の仕様に応じて必要な壁量・柱の小径を算定できるようになります。

今回の改正で壁量基準を見直すことにより、木造建築物の仕様に応じて必要な壁量・柱の小径を算定できるようになります。

■壁量基準の見直し

建築物の荷重の実態に応じて、地震力に対する必要壁量を算定式により算定します。太陽光発電設備等を設置する場合は、その荷重を考慮する必要があります。

建築物の荷重の実態に応じて、地震力に対する必要壁量を算定式により算定します。太陽光発電設備等を設置する場合は、その荷重を考慮する必要があります。

| 変更前 | 変更後 | |

|---|---|---|

| 必要壁量 | 「軽い屋根」「重い屋根」の区分により算定 | 建築物の荷重の実態に応じて算定 |

| 存在壁量 | 耐力壁のみ考慮 | 耐力壁に加え、腰壁、垂れ壁等を考慮可能 |

| 高耐力壁の壁倍率 | 5倍以下まで | 7倍以下まで |

| 構造計算 | 壁量計算が必要 | 構造計算(昭和56年告示1100号5号)による場合、壁量計算は不要 |

■柱の小径の基準の見直し

建築物の荷重の実態に応じて、柱の小径や小径別の柱の負担可能な床面積を算定式により算定します。

建築物の荷重の実態に応じて、柱の小径や小径別の柱の負担可能な床面積を算定式により算定します。

| 変更前 | 変更後 | |

|---|---|---|

| 柱の小径の算定方法 | 階高に対して「軽い屋根」「重い屋根」等の区分に応じて一定の割合を乗じて算定 | 建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、

|

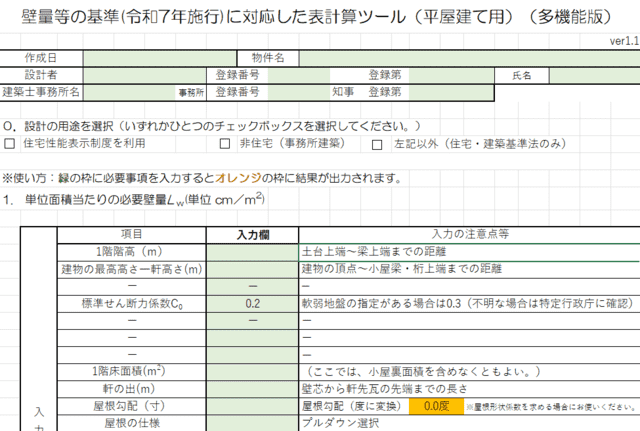

■算定の支援ツール

住宅の諸元※を入力すれば、「必要壁量」「柱の小径」や「柱の負担可能な床面積」を簡単に算定できる設計支援ツールが整備されました。

住宅の諸元※を入力すれば、「必要壁量」「柱の小径」や「柱の負担可能な床面積」を簡単に算定できる設計支援ツールが整備されました。

「表計算ツール」「早見表」は日本住宅・木材技術センターHPにて確認することができます。

※諸元 : 階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等

※諸元 : 階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等

┃表計算ツール

┃早見表

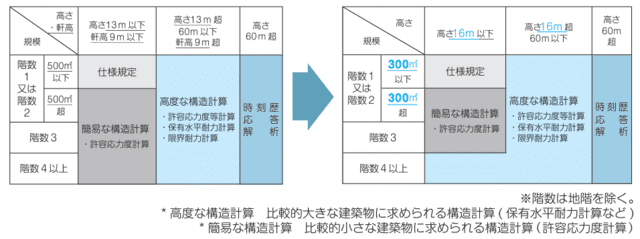

木造建築の高さ制限緩和。構造計算の合理化で安全性と効率性を両立

建築物の断熱性向上等のため、階高を高くした建築物のニーズが高まっています。しかし、高さ13m又は軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならないと定められていました。

今回の改正は、簡易な構造計算(許容応力度計算)で二級建築士が設計できる範囲を拡大しています。

今回の改正は、簡易な構造計算(許容応力度計算)で二級建築士が設計できる範囲を拡大しています。

■木造建築物における構造計算対象の変更点

- 仕様規定や簡易な構造計算で建築できる範囲

- 「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から「軒高に関わらず高さ16m以下」に拡大されます。

- 構造計算の必要有無

- 「2階建て以下で延べ面積500㎡以下」であれば仕様規定により構造安全性を確認できましたが、延べ面積が300㎡を超える場合には構造計算が必要となります。

■建築士の業務範囲

- 二級建築士

- 「階数3以下かつ高さ16m以下」に変更されます。

- 木造建築士

- 「階数2以下かつ高さ16m以下」に変更されます。

引用:国土交通省

まとめ

「4号特例の縮小」「構造規制の合理化」「二級建築士の業務範囲拡大」など、2025年4月に施行される建築基準法改正では、木造建築物の安全性向上と設計の自由度拡大が図られます。構造基準の変更に伴い、申請の方法やタイミングなど副次的変更が多岐にわたります。

これらの変更に対応するため、業務プロセスの見直しや従業員への周知が重要となります。また、建築確認申請の増加に伴う業務量の増加も予想されるため、効率的な業務体制の構築を検討する必要もあるでしょう。

法改正の詳細を十分に理解し、適切に対応することで、より安全で質の高い建築物の提供につながります。

これらの変更に対応するため、業務プロセスの見直しや従業員への周知が重要となります。また、建築確認申請の増加に伴う業務量の増加も予想されるため、効率的な業務体制の構築を検討する必要もあるでしょう。

法改正の詳細を十分に理解し、適切に対応することで、より安全で質の高い建築物の提供につながります。

関連情報

┃国土交通省(改正法制度説明資料)

https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf

┃国土交通省(【建築基準法】申請・審査マニュアル)

https://www.mlit.go.jp/common/001845810.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001845810.pdf