売渡承諾書とは?法的効力はあるのかなど解説|雛形見本付き

不動産の契約では「売買契約書」を利用しますが、商談からいきなり契約に進むとは限りません。

場合によっては「売渡承諾書」と「買付証明書」を売主と買主が互いに交付するというワンクッションがおかれる場合があります。

今回は売主側が買付希望者に交付する売渡証明書についての基本的な情報と、実際にご使用いただける雛形を紹介します。

売渡承諾書の利用を検討している方は、ぜひ読み進めてみて下さい。

Table of Contents

売渡承諾書とは

売渡承諾書(うりわたししょうだくしょ)は、物件を売り渡す意思があることを示す書面のことです。

買取希望者に対して売主が交付する書面で、売り渡し価格や売り渡し条件などが記載されています。

売渡承諾書の法的効力は?

売渡承諾書と買付証明書の交付が完了すると売買契約が締結するかのように感じますが、この時点では売買契約は締結しません。

これは売買契約書と違って法的な拘束力がないためです。

あくまでも「契約の締結が可能であること」を示す書類です。仮に売渡承諾書を発行したとしても契約を履行する義務はありません。

購入申込後のキャンセルは可能か?

売渡承諾書の交付後でも売渡をキャンセルすることに問題はありません。これは売渡承諾書が契約書ではないためです。

法的な拘束力がない書類のため、交付後でもペナルティなくキャンセルできます。

ただし、不動産の売買が契約書によって成立した後は、売り主が売却を拒否すると契約違反を理由に損害賠償を請求される恐れがあります。

契約を締結する前なら、売買承諾書を交付していたとしても特段のペナルティは発生しないと覚えておきましょう。

買付証明書との関係は?

買付証明書は売渡承諾書とは反対に、不動産の売買において買受希望者が物件を買い取る意思があることを示す書面のことです。

- 買付証明書:買受希望者が売主に購入の意思を示す

- 売渡承諾書:売主が買受希望者に売却の意思を示す

不動産取引の実務では当事者双方から買付証明書、売渡承諾書を交付したあとで、実際の売買契約に向けて条件を話し合うこともあります。

こちらも売渡承諾書と同じく、もし契約の締結に至らなかったとしても売買契約に基づく義務の履行の必要はありません。

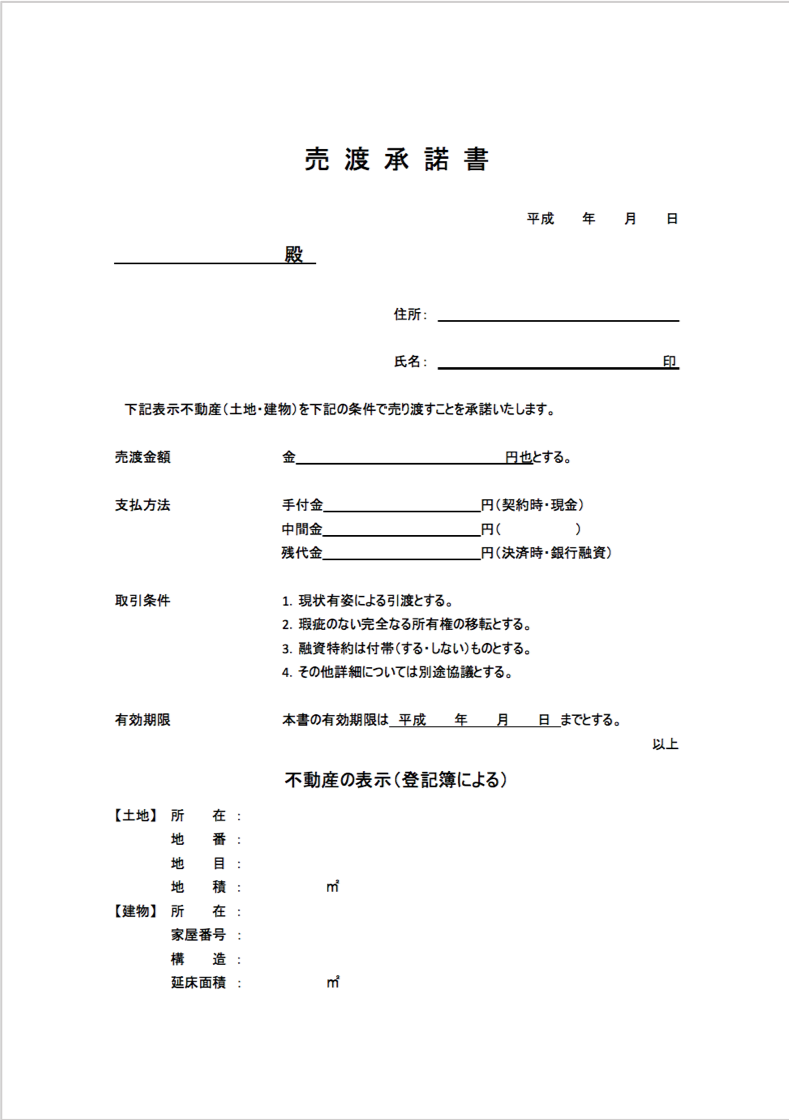

売渡承諾書の雛形・テンプレート

売渡承諾書の雛形・テンプレートは以下の作成例を参考にしてください。

売渡承諾書の雛形を作る際に必要な項目

売渡承諾書を自作する場合、いくつかの「記載するべき」ポイントがあります。

物件の表示

「物件名」「住居表示」「土地面積」「建物面積」「構造」などの建物を特定するために必要な情報を表示する項目です。

売買条件など

物件を売り渡す売買金額を表示させる項目です。

所有権者情報

売主の住所や氏名の表記も行います。

法的拘束力がないことの注意書き

売渡承諾書を交付しただけでは、法的拘束力がないと解されます。

そこで「なお、本承諾書を受領後、速やかに売買契約書を締結し、手付金の受領を実施した時点で正式に売買契約が成立するものとする」という一文を盛り込みます。

こうすることで、売渡承諾書の交付だけでは売買契約が結ばれないことが明確になります。

売渡承諾書の雛形をダウンロードできるサイト

売渡承諾書の雛形をご提供しましたが、ほかにも売渡承諾書の雛形をダウンロードできるサイトは多数あります。

それぞれ「不動産情報が提供されている」「ほかの雛形も多数」「民法改正に対応」とメリットが大きいサイトですから、必要に応じてサイトを使い分けることをおすすめします。

ミカタストア

ミカタストアは、不動産会社の関係者なら誰でも利用できる資料検索&ダウンロードサイトです。

完全無料&会員登録も不要で利用できます。

- 「カテゴリー」から気になるジャンルのサービスを探す

- 「ランキング」「無料トライアル」から気になるサービスを探す

上記のいずれかの方法でサービスを検索し、サービスページの下部で会社名と担当者名、電話番号などの必須情報を入力すれば無料で資料をダウンロードできます。

ダウンロードコンテンツ一覧のなかから不動産売渡承諾書の雛形(テンプレート)のダウンロードが可能です。

【リンク】ミカタストア|不動産売渡承諾書のテンプレート(雛形)

bizocean

bizocean(ビズオーシャン)は、2.8万点以上の企画書・ビジネスツールをダウンロードできるサイトです。

320万人に会員登録数を誇り、一部有料書式もあるものの多数の書式を無料で利用できます。

ビジネス書式に関する法改正のポイントなど、専門家の監修によるお役立ち特集コラムも掲載しているのも特徴で、民法改正などの情報にいち早く触れられます。

売渡承諾書については有料(980円)で購入が可能です。2020年4月1日施行の改正民法にも対応しており、最新の状態をダウンロードできます。

【リンク】bizocean|【改正民法対応版】不動産売渡承諾書

まとめ

今回は売主側が買付希望者に交付する売渡証明書についての基本的な情報と、実際にご使用いただける雛形を紹介しました。

契約前に売渡承諾書を交付する会社様におかれましては、ぜひご使用ください。

当サイトの雛形以外にも、有料・無料でダウンロードできるサイトは数多くあります。有料の場合は「民法改正にいち早く対応する」などのメリットもありますので、必要に応じて雛形を使い分けてみてください。