【2025年4月改正】何が変わるの!?建築物省エネ法

投稿日 : 2025年01月31日

2025年4月、改正建築物省エネ法の施行により不動産業界に大きな変革が訪れます。全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化され、4号特例の縮小により、より多くの物件が審査対象となります。これまでの常識が一変し、業務フローの見直しが必要となるかもしれません。

本記事では改正の背景や具体的な変更点を分かりやすく解説し、建築業界の変革に備えるための情報をお伝えします。

本記事では改正の背景や具体的な変更点を分かりやすく解説し、建築業界の変革に備えるための情報をお伝えします。

Table of Contents

どうして建築物省エネ法を改正するの?

日本の国際宣言

日本は国際公約として下記の内容を宣言しています。

我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。

(2020年10月 第203回 臨時国会)

(2020年10月 第203回 臨時国会)

2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指します。さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けてまいります。

(2021年4月 気候サミット)

(2021年4月 気候サミット)

日本のエネルギー消費の割合として約3割が住宅・建築物分野が消費しています(2019年調べ)。地球温暖化対策計画並びに国連に提出するNDC及び長期戦略を見直しし、エネルギー基本計画を策定しています。

NDCとは

Nationally Determined Contributionの略。

パリ協定に基づいて各国が国連に提出する温室効果ガス排出削減目標のことを指します。

パリ協定に基づいて各国が国連に提出する温室効果ガス排出削減目標のことを指します。

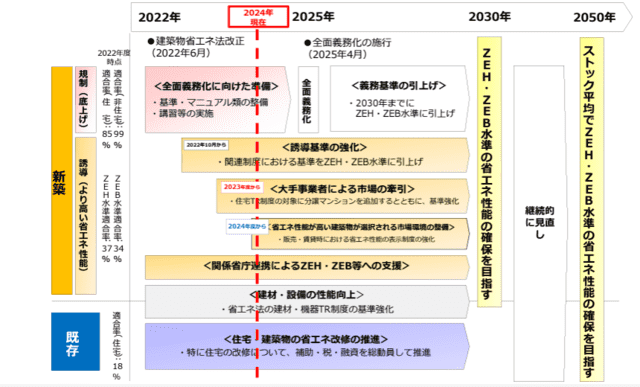

住宅・建築物分野の目標

令和3年(2021年)10月に閣議決定されたエネルギー基本計画における住宅・建築物分野の目標を時系列で並べると以下のようになります。

- 2025年度まで

- 省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小規模建築物の省エネルギー基準への適合を義務化

- 2030年度まで

- ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す

- 整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げ

を実施 - 新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す

- 2050年度まで

- 住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指す

エネルギー基本計画に沿って目標を達成するため、本年度は「原則、全ての新築住・非住宅に省エネ基準適合が義務付け」されます。

建築物省エネ法5つの改正ポイント

|

建築主は省エネ向上!建築士は省エネ説明! 建築主は性能向上、建築士は説明の努力義務で、省エネ性能向上を促進。 |

|

全ての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付け! 省エネ基準適合が義務化。建築確認時に審査が実施されます! |

|

増改築時も省エネ基準適合必須!リフォームは対象外。 建築物全体ではく、増築部分だけが適合範囲に変更されます。 |

|

省エネ基準適合確認は条件により省略可! 仕様基準評価、性能評価、長期優良住宅等なら省エネ適判省略可能! |

|

2025年4月以降の工事着手は事前対応が必要です。 事前の設計・書類準備、行政相談が重要に!ひとつのミスが着工遅延に繋がります。 |

建築主は省エネ向上!建築士は省エネ説明!

今回の法改正により、「努力義務」がより一層求められることとなります。

- 建築主

- 省エネ性能の一層の向上を図るよう努めなければならない。

- 建築士

- 建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、省エネ性能の向上に資する事項について建築主に説明するよう努めなければならない。

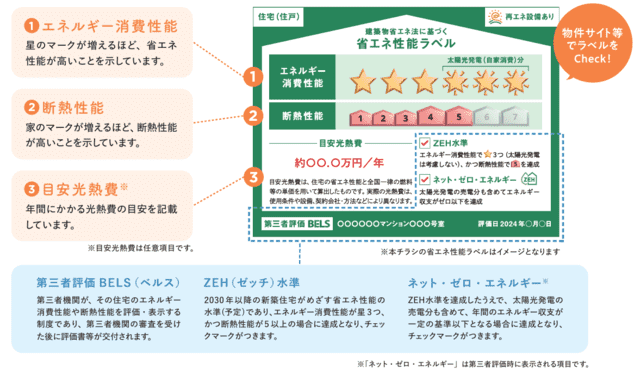

2024年4月から始まった「省エネ性能表示制度」による「省エネ性能ラベル」や「省エネ性能の評価書」を活用した建築主への説明も推奨されています。

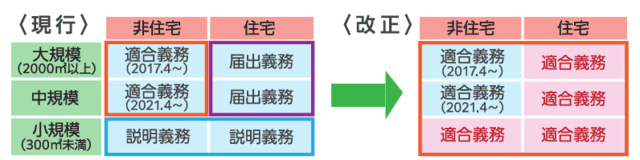

全ての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付け!

2025年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。

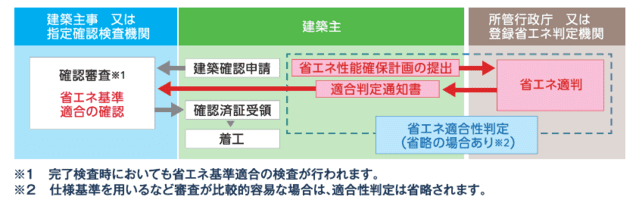

上の図のように、原則全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けとなりますが、適合義務の対象から除外される建築物もあります。

■適用除外される建築物

- 10㎡以下の新築・増改築

- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

- 歴史的建造物、文化財等

- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

■廃止される届出義務制度及び説明義務制度

- 届出義務制度(現在、300㎡以上の住宅に適用)

- 説明義務制度(現在、300㎡未満の住宅・非住宅に適用)

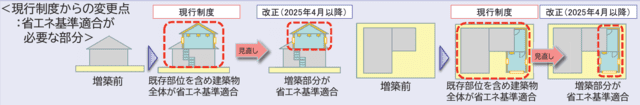

増改築時も省エネ基準適合必須!リフォームは対象外。

増改築を行う場合、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。

増改築部分を含めた建築物全体ではないため、注意が必要です。また、リフォーム・改修の場合は省エネ基準適合義務制度の対象外となります。

増改築部分を含めた建築物全体ではないため、注意が必要です。また、リフォーム・改修の場合は省エネ基準適合義務制度の対象外となります。

| 変更前 | 変更後 | |

|---|---|---|

| 省エネ基準適合が 必要な部分 |

既存部位を含めた建築物全体 | 増築部分のみ |

省エネ基準適合確認は条件により省略可!

省エネ基準への適合を確認するため、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。省エネ基準に適合しない場合や必要な手続き・書面の整備などが不十分だった場合には、確認済証や検査済証が発行されず、着工など施工進捗に遅れが発生する可能性があるので、漏れがないよう注意が必要です。

■省エネ適判が除外される建築

- 新3号建築物

■省エネ適判が比較的簡単にできる建築

下記に該当する場合、省エネ適判を省略し、建築確認審査と一緒に省エネ基準の適合を確認します。

- 仕様基準(省エネ基準・誘導基準)に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅

- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築

- 長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

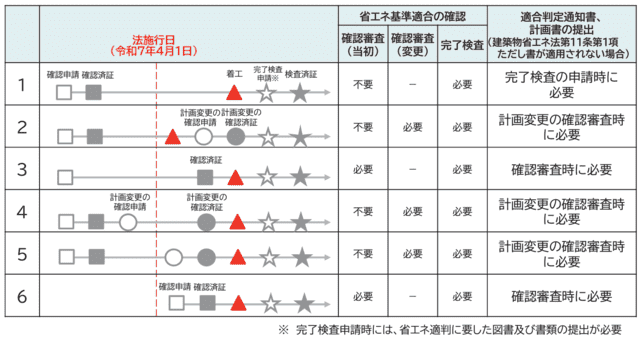

2025年4月以降の工事着手は事前対応が必要です。

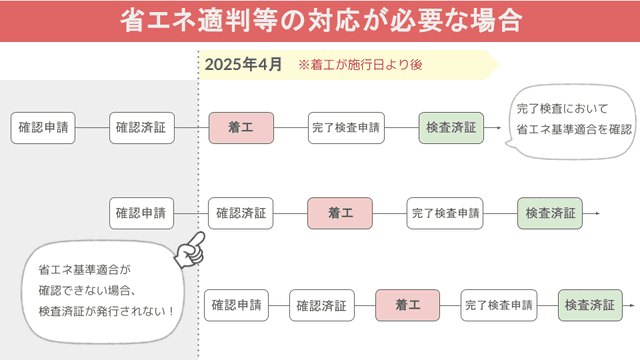

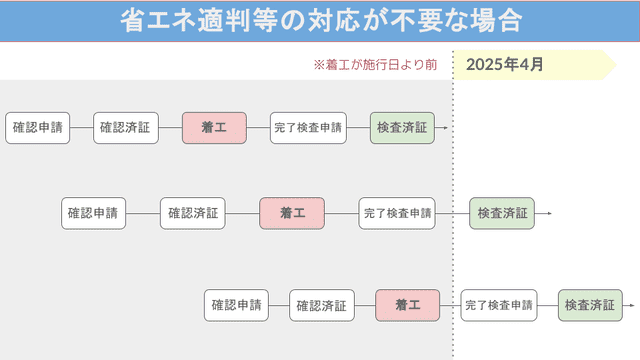

省エネ基準適合義務制度は2025年4月以降に工事着手するものが適応対象となります。

2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。

2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。

■施行日前に着工を予定している場合

確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間がかかります。審査期間を考慮して余裕をもった日程で建築確認申請をする必要があります。

確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間がかかります。審査期間を考慮して余裕をもった日程で建築確認申請をする必要があります。

■施行日前に確認済証を受領し、施行日後に着工する場合

完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要となります。省エネ基準への適合が確認できない場合、検査済証が発行されません。省エネ基準適合義務制度に対応するためにもスケジュールに余裕をもった日程を組む必要があります。

完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要となります。省エネ基準への適合が確認できない場合、検査済証が発行されません。省エネ基準適合義務制度に対応するためにもスケジュールに余裕をもった日程を組む必要があります。

引用元:国土交通省

まとめ

2025年4月から改正建築物省エネ法が施行され、建築物分野の省エネ対策が大きく変わります。

「原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務化」「建築確認時に省エネ基準への適合性審査を実施」「省エネ性能向上の努力義務」。基準の変更に伴う手続きの改変など変更点が多岐にわたります。

これらの変更に対応するためにも最新情報を把握し、建築主や設計者との密接な連携、顧客への省エネ性能に関する適切な説明といった事前の準備と対応をしっかりと行い、省エネ性能の高い建築物の普及に貢献していきましょう。

関連情報

┃国土交通省(改正法制度説明資料)

https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf

┃国土交通省(【建築物省エネ法】省エネ基準適合義務制度の解説)

https://www.mlit.go.jp/common/001852347.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001852347.pdf