【2025年5月】住宅ローンの金利比較と5月のポイント

2025年5月の各金融機関の住宅ローン金利を比較して、今月のポイントを解説します。

直近の出来事も踏まえて、今後の住宅ローン金利の動向予想にお役立てください。

Table of Contents

住宅ローン金利比較

メガバンク

■メガバンクの特徴

圧倒的な知名度を誇る大手銀行であるため全国に支店があります。主要都市に多く、地方にいくほど支店数は減少するため、地方においては地方銀行や信用金庫の方がアクセスが良いケースもあります。

また、規模の大きさを活かした商品開発力も最大の特徴です。メガバンクは経済基盤が強く信用力も高いため、他の金融機関に比べて低い金利設定や融資額の上限を高く設定しているケースもあります。投資信託や保険商品といった総合的な金融商品を活用したパッケージ型商品を提供し多様なニーズに対応しています。対面での相談が可能なため、直接専門家と話すことができるのでネットでの手続きに不安をもっている方にとっては安心感に繋がります。

変動金利、固定金利(全期間固定型、固定期間選択型)など多様な金利タイプが提供されており、メガバンクを普段の給与振込口座として利用している場合は、住宅ローンの借入れの際に新たな口座を開設する必要がないため、住宅ローン返済管理の手間も省くことができます。

| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定 | 20年固定 | HP |

| 三菱UFJ銀行 | 0.595% | 1.63% | 2.3% | HP |

| 三井住友銀行 | 0.595% | 1.80% | 2.20% | HP |

| みずほ銀行 | 0.525% | 1.60% | 2.4% | HP |

| りそな銀行 | 0.64% | 2.055% | 3.435% | HP |

(掲載順不同)

※金利情報は各社HPにて最新情報をご確認ください

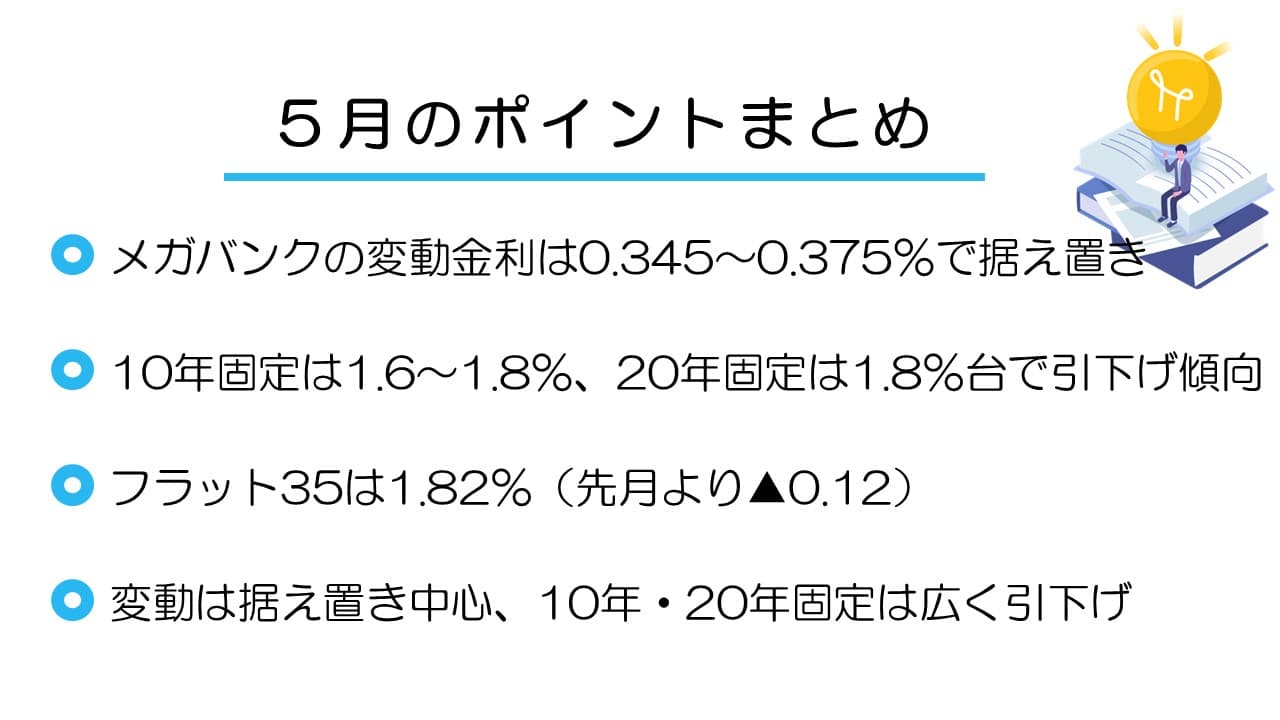

全行、先月と変わらず据え置きとなりました。

三菱UFJ銀行(▲0.26)、三井住友銀行(▲0.2)、みずほ銀行(▲0.25)、りそな銀行(▲0.23)と、大手4行すべてが引き下げました。

三菱UFJ銀行(▲0.21)、三井住友銀行(▲0.15)、みずほ銀行(▲0.15)、りそな銀行(▲0.16)と、10年固定同様に4行すべてが引き下げています。

ネット銀行

■ネット銀行の特徴

ネット銀行の住宅ローン金利は、地方銀行と比較して低く設定されていることが多いです。オンラインで手続きが完了するため、地域制限がなく全国どこの地域でも申込みをすることが可能です。WEB申込みであるため、窓口の時間を気にせず自分の都合の良いタイミングで手続きができることも特徴のひとつです。

一方で、対面でのサポートが限られるため複雑な相談や手続きが必要な場合には不便さを感じる可能性があります。金利の低さと利便性を重視する方に適していますが、丁寧な説明を求める方には不向きかもしれません。

| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定 | 20年固定 | HP |

| 住信SBIネット銀行 | 0.698% | 1.479% | 1.949% | HP |

| 楽天銀行 | 1.021% | 2.08% | – | HP |

| イオン銀行 | 0.78% | 1.39% | – | HP |

| ソニー銀行 | 0.897% | 2.037% | 2.687% | HP |

| auじぶん銀行 | 0.784% | 1.45% | 2.06% | HP |

| PayPay銀行 | 0.78% | 1.38% | 2.13% | HP |

| SBI新生銀行 | 0.68% | 1.44% | 1.90% | HP |

(掲載順不同)

※金利情報は各社HPにて最新情報をご確認ください

住信SBIネット銀行、イオン銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行は先月から据え置きとなりました。

楽天銀行(▲0.022)と引き下げ、ソニー銀行は(+0.25)とSBI新生銀行(+0.25)は半年ぶりに引き上げを実施しています。

7行すべてのネット銀行が引き下げをしています。

先月から最も引き下げたのは、住信SBIネット銀行(▲0.31)、引き下げ幅が低かったのは楽天銀行(▲0.159)でした。

●20年固定

10年固定と同様に、全行引き下げています。

引き下げ幅が大きかったのはauじぶん銀行(▲0.23)、低かったのはソニー銀行(▲0.127)でした。

地方銀行

■地方銀行の特徴

地方銀行は、地域に根ざした銀行であるため地域の特性やニーズに応じた柔軟な対応を可能としています。また、特定エリアでの住宅購入に対して特別な金利優遇や、地元の提携不動産事業者を利用した際の特典など、地域の振興を目的とした住宅ローンの優遇措置やキャンペーンを実施していることもあります。

地方銀行はメガバンクやネット銀行ほどの低金利商品は少ないものの、個別事情に応じた柔軟な審査を可能としていることが多いです。支店が地域に密集し地元の不動産市場にも精通しているため、対面でのきめ細やかなサポートが期待できます。

| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定 | 20年固定 | HP |

| 横浜銀行 | 0.65% | 1.875% | – | HP |

| 千葉銀行 | 0.975% | 1.86% | 3.03% | HP |

| 静岡銀行 | 0.90% | 2.00% | 2.50% | HP |

| 筑波銀行 | 1.00% | 1.20% | – | HP |

| 北陸銀行 | 1.375% | 1.35% | – | HP |

| 福岡銀行 | 1.125% | 1.95% | – | HP |

| 南都銀行 | 0.875% | 2.00% | 2.60% | HP |

| 京都銀行 | 1.175% | 2.1% | 2.15% | HP |

| 愛媛銀行 | 0.90% | 1.45% | – | HP |

| 宮崎銀行 | 0.725% | 1.90% | – | HP |

(掲載順不同)

※金利情報は各社HPにて最新情報をご確認ください

横浜銀行、千葉銀行、静岡銀行、筑波銀行、北陸銀行、京都銀行、宮崎銀行は先月から据え置いています。

引き上げたのは、福岡銀行(+0.25)、南都銀行(+0.25)、愛媛銀行(+0.25)です。

先月に引き上げをした銀行が据え置き、先月に据え置きをした3行が今月に引き上げを行っています。

引き下げをしたのは、横浜銀行(▲0.25)、千葉銀行(▲0.3)、静岡銀行(▲0.15)、筑波銀行(0.3)、福岡銀行(▲0.25)、京都銀行(▲0.1)です。

南都銀行と愛媛銀行はともに(+0.05)の引き上げを行いました。

北陸銀行は先月から据え置きとしています。

●20年固定

千葉銀行(▲0.2)、静岡銀行(▲0.05)、京都銀行(▲0.2)が先月の引き上げから転じて、今月は引き下げをしています。

先月は据え置きだった南都銀行は、今月(+0.2)と引き上げています。

5月のまとめ

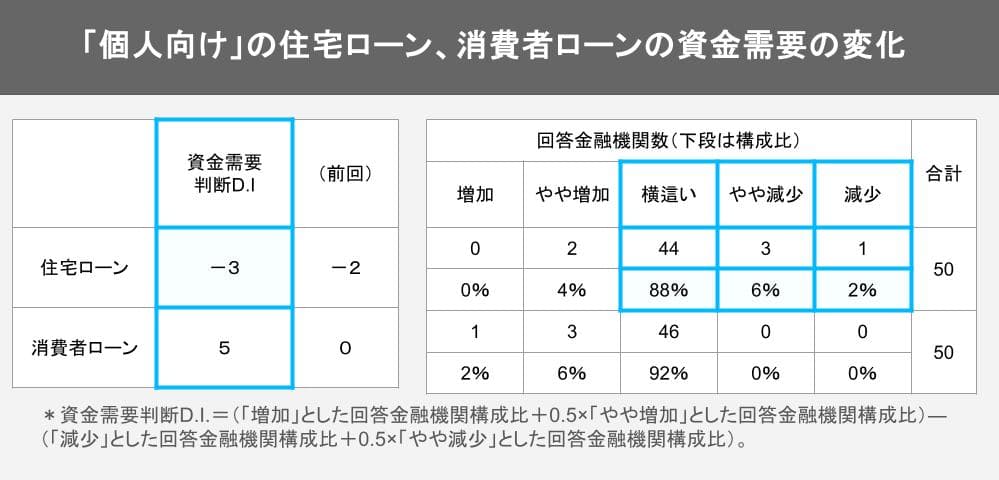

| 2025年4月21日 | 主要銀行貸出動向アンケート調査(4月)発表 |

| 2025年4月23日 | 金融システムレポート(2025年4月号)発表 |

| 2025年4月24日 | 企業向けサービス価格指数(3月)発表 |

| 2025年4月30日 | 決済動向(3月)発表 |

| 2025年5月1日 | 経済・物価情勢の展望(2025年4月) |

| 2025年4月30日~5月1日 | 金融政策決定会合・政策決定 |

| 金融システムの安定性 |

|

| 金利環境の変化 |

|

| 不動産関連 |

|

| 企業・家計の金利耐性 |

|

| 国際金融市場の不確実性 |

|

参考:日本銀行_金融システムレポート(2025年4月号)

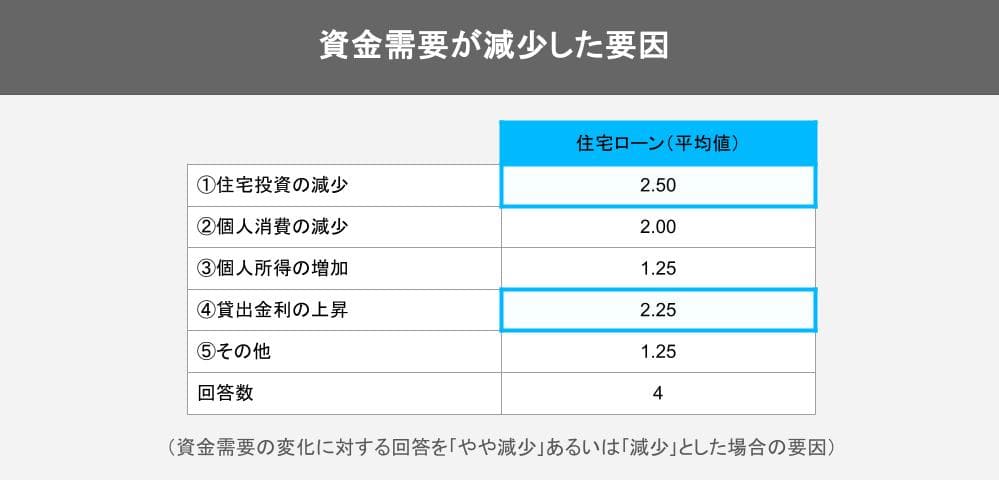

- 市場金利と貸出金利の上昇

- 長期金利の上昇が貸出金利に波及して住宅ローンの新規貸出金利にも影響を及ぼします。

- 長期金利の上昇が続けば、フラット35などの固定金利型の住宅ローン金利が上昇基調になる可能性が高まります。

- 家計の金利耐性と返済リスク

- 若年層中心に返済能力の維持・改善が見込まれ、金融機関は無理な貸出抑制や極端な金利引き上げを行う必要が小さくなります。

- 一方で、所得減少や住宅価格の下落が重なると返済能力が悪化するため金融機関がリスクに備えて金利を引き上げる可能性があります。

- 金融機関の貸出姿勢

-

- 金融機関がリスク管理を強化し新規貸出への条件が厳格化されています。

- リスクを織り込んだ形で、金利がやや上振れする可能性があります。

-

- 前年比+3.1%の上昇は、引き続きインフレ圧力が強いことを示しています。

- SPPIの上昇は、企業コスト増→物価上昇→日銀の利上げ→住宅ローン金利上昇、という流れで間接的に住宅ローン金利を押し上げる要因となります。

- 日銀が今後、追加利上げや金融政策の正常化を検討する材料となります。

- 今後数か月〜1年程度で住宅ローン金利が上昇するリスクが高まると考えられます。

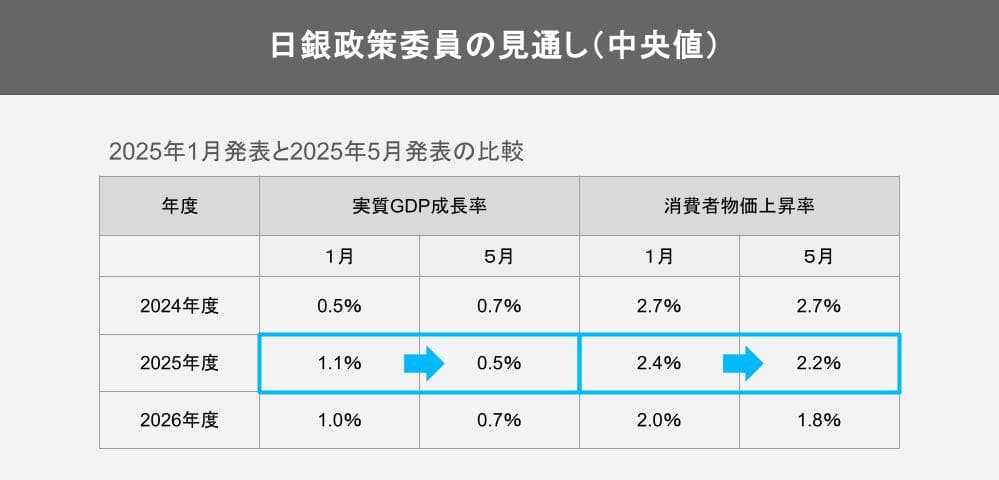

- 2025年度:消費者物価(生鮮食品除く)の見通し

- 2026年度:1%台後半

- 2027年度:2%程度

これにより、景気や物価の先行きに対して慎重な見方が強まります。

※本コンテンツは、住宅ローンを選択する際の参考情報を提供することを目的としております。特定の金融機関・商品を推奨するものではございません。金融機関に関する情報は各金融機関のHPより最新情報をご確認ください。(本コンテンツ記載の情報は2025年5月1日時点の情報となります)