事故物件・ワケアリ物件はどう売る?気になる注意点と5つのおすすめ売却方法

事故物件、いわゆる過去に自殺、事件などがあった不動産は売却が難しいとされます。

- 事故物件の売却方法は?

- 事故物件を打つ際の注意方法

- 事故の内容の通知義務はどこまでありますか?

そこで今回のは、「事故物件の売却」について解説します。。

事故物件の種類、売却方法、告知義務について理解していきましょう。

下記にこの記事のまとめを記載します。

- 複数の不動産会社に相談してみること

- 事故物件は大幅に価格が下がる可能性がある

- 事故物件について通知義務を怠ると契約破棄や損害賠償を被る可能性がある

Table of Contents

事故物件の定義やその種類は?

もともと業界用語である「事故物件」という呼び名は、「大島てる」という事故物件紹介サイトが流行った時から、一般的に知られる言葉となりました。

事故物件とは、なんらかの事件や事故で人死のあった物件のことで専門的には「心理的瑕疵物件」とも言います。

過去に自殺があった物件がすべて事故物件に該当するわけではありません。

自然死や不慮の事故以外の死、 または特殊清掃が必要となる死、などのように「通常範囲を超えて平穏に日常生活を送る権利を侵害している」場合に限り事故物件と言えます。

不動産購入は高額な買い物のため、縁起を担いで「大安」に契約日や引渡日を選ぶ人が多くいます。

事故物件のような縁起の悪いものは避けられるため、価格が安くなってしまう傾向があります。

瑕疵の種類は?

瑕疵には、環境的瑕疵、物理的瑕疵、心理的瑕疵、法律的瑕疵、の4種類 があります。

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 心理 | 過去に自殺や殺人などの事故があり、心理的な面において住み心地の良さを欠く |

| 物理 | 雨漏り・シロアリ・家の傾き・土壌汚染 |

| 法律 | 取引物件の自由な使用収益が阻害されているもの |

| 環境 | 騒音、振動、異臭など安全で快適な生活が害される恐れが高い |

2020年4月からの民法改正によって、瑕疵という言葉は公には使われなくなりましたが、代わりに当てはめる言葉がないため、今でも使われています。

今回説明する事故物件に該当するのはは、心理的瑕疵 です

環境的瑕疵と心理的瑕疵はよく似ていますが、心理的瑕疵は過去に対象物件内部で起きた事象を指しますが、環境的瑕疵は現在対象物件外部で発生している事象を指している点が違います。。

環境的瑕疵とは、例えば周辺に暴力団の組事務所があるなど平穏な生活が脅かされるような事が該当します。

このような環境は、対象物件そのもが原因ではないため、事故物件には該当しません。

法律的瑕疵は、主に不動産会社による説明不足が該当するため、一般の売主にはあまり関係のない問題です。

通常、一般的な売主が注意しなければいけないのは、物理的瑕疵、心理的瑕疵、環境的瑕疵の3つだけ です。

事故物件の定義

事故物件とは、どのような事故がいつ起こったかによって該当するか否かが決まります。

また、古い事故ほど事故として扱われなくなる時間的希釈性という考え方もあります。

ただし、時間的希釈性も、郊外や地方よりも都市部の方が短くなる傾向にあるため事故後何年たったから該当しないというような線引きは明確にはありません。

また、たとえ事故があっても解体済みか建物が現存するかでは扱いが違います。

一般的には、事故があった建物が解体済みの場合、事故物件に該当しない可能性があります。

下記に、事故内容と事故物件に該当するか否かについて記しました。

| 事故の内容 | 原因 | 判断ポイント | 街頭・非該当 |

|---|---|---|---|

| 6年前のマンション室内の自殺 | 自殺 | 室内 | 該当 |

| 2年前のマンションの飛び降り自殺 | 自殺 | 2年前 | 該当 |

| 8年前の解体済み建物内での焼身自殺 | 自殺 | 解体済み | 非該当 |

| 3年前のマンション共用部での自殺 | 自殺 | 共用部 | 非該当 |

| マンションにおける他の部屋の自殺 | 自殺 | 他の部屋 | 非該当 |

| 8年前のマンション室内の殺人事件 | 殺人 | 室内 | 該当 |

| 8年前の解体済み建物内での殺人事件 | 殺人 | 残虐性 | 該当 |

| 50年前の農山村地域の殺人 | 殺人 | 猟奇性 | 該当 |

| 17年前の解体済み建物内での焼死 | 焼死 | 17年 | 非該当 |

| 室内における老衰や病気による自然死 | 自然死 | 自然死 | 非該当 |

| 3ヶ月放置された自然死 | 自然死 | 長期間放置 | 該当 |

| 性風俗に利用されていたマンション | 利用状況 | 性風俗 | 該当 |

| 反社会的な宗教団体のアジト | 利用状況 | 反社会性 | 該当 |

| 振込詐欺の送付先であったマンション | 利用状況 | 認知度の低さ | 非該当 |

上記を見ると死亡事故に関して自然死は事故に該当していませんが、老衰や病気等の自然死でも、遺体が長期間放置され腐敗臭が広がり、近隣住民に周知された場合事故物件に該当されます。

一般的に、過去の判例に基づき心理的瑕疵に該当するかどうか を判断されます。

共用部の事故について

マンションの共用部で起きた殺人事件などは原則として瑕疵に該当せず基本的に室内での死亡事故が瑕疵に該当します。

ただし、室内から飛び降りた飛び降り自殺等は、例え死亡した場所が共用部でも瑕疵に該当する場合もあります。

また、共用部で起きた事故だとしても、連日のように報道され、人々の印象に強く残ってしまったような場合は瑕疵に該当することもあります。

事故物件ガイドライン

判断が難しいとされる事故物件は、国土交通省によりガイドラインが作成、公表されました。

それによると事故物件の定義は以下のように記載されています。

ただし、下記の場合は、告知義務はないとされています。

出典:国土交通省

以上、事故物件について基本的なことを説明しました、次は事故物件の売却方法について説明したいと思います。

売却時の「告知義務」と「契約不適合責任」を忘れないように

2020年4月に民法が改正されたことで、売主に対する契約不適合責任が新たに設定されました。

2020年3月時点で、売主にあった瑕疵担保責任が廃止され、その代わりに契約不適合責任が課されるようになりました。

マンションや一戸建て等の不動産の不具合をわかっていながら、契約書に記載していない場合売却後、売主が修繕や契約解除、損害賠償等の責任を負うわなければいけません。

逆に、契約書にきちんと書いていることで、責任を負う必要がなくなるというのが契約不適合責任の一番の特徴です。

契約不適合責任では環境的瑕疵、物理的瑕疵、心理的瑕疵、法律的瑕疵の全ての瑕疵について、契約書にきちんと記載することで責任を免責することが出来るようになります。

正しい契約書の作成方法として、雨漏りなどの物理的瑕疵以外に、心理的瑕疵や環境的瑕疵も同じように記載するようにしましょう。

【新民法第572条】

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

売主が知っているのに告知義務を怠った瑕疵については、免責対象とはならないので気を付けましょう。

次に売却が難しい事故物件を売る方法について説明します。

売却が難しい事故物件を売るための5つの方法

事故物件を売却するのは難しいですが、必ずしも売れないということではありません。

知識や工夫次第で売ることが出来るようになります。

ここでは、事故物件の売却の確立を上げる方法を5つ紹介します。

- 値引きして売る

- 事故物件数年経ってから売る

- 更地にして売る

- 買取業者に売る

- 専任媒介契約で売る

それでは一つ一つ説明していきましょう。

1.値引きして売る

事故物件売却考えるならまずは基本的に値引きが一番です。

単純に思えますが値引きというのは売却の確立を上げるもっとも有効な方法です。

ですが一体どれくらい値引をすれば良いのかというのは、最も気になる部分でもあります。

そこで一番安く、簡単に不動産を売れるところというのは競売です。

競売では、最低入札価格というものがあるため、そこから入札を行い最終価格を決定していきます。

競売の最低入札価格は、市場価格のおよそ70% と言われています。

つまり、例え安いと言われていても、最低でも30%引きしかされていないのです。

また、その次に安いと言われるのが任意売却です。

任意売却の場合およそ市場価格の80%程度 になります。

通常価格の20%引きが任意売却の価格となります。

事故物件の値引きは30%程度

それでは事故物件の場合はどれくらい値引きされるのでしょう。

それは事故の内容にもよるので一律ではありません。

ただし、競売も一般の人からすると何か訳アリで事故物件のようなイメージがあるので気軽に手を出せない物件となってしまいます。

事故物件も競売も同じようなイメージを持つことを考えると30%も値引してもらえれば問題ないかと思います。

例えば、市場価格より50%も値引きしてしまうとよほど深刻な事故物件ととらえられてしまいます。

まずは20~30%引きで様子を見て、それでも売却できないようであれば40%程度まで下げて反応を見るといいでしょう。

2.事故後数年経過してからの売却

事故や事件というのは、発生直後は印象に残りますが数年たつと時間とともに風化していくものです。

そのため、事故直後が最も価格が下がり、時間の経過とともに事故が風化し、値段にも影響がなくなってきます。

例えば、自分が住んでいる土地も元々は歴史の中で殺人や自殺があったかもしれません。

ですがそれを事故物件と認識する人はいないでしょう。

事故が人々の記憶に残らなければ事故物件と認定されないのです。

心理的瑕疵の告知期間についてもいろいろな判例があげられますが、その経過年数は一定ではありません。

瑕疵が深刻であれば告知期間が長くなり、瑕疵が軽度であれば告知期間は短くなります。

心理的瑕疵の告知義務は、過去の裁判判例で50年以上前の事故についても説明責任を判決で認めたものがあるほどです。

事故後10年程で売るのがオススメ

裁判では10年程度は心理的瑕疵を説明しないと売却取り消しにされるという判例が多く出ています。

そのため、判例から見ると、およそ事故後10年くらいは、事故が周囲の人に印象付けられてしまい値下げしないと売れなくなってしまうのです。

事故による心理的瑕疵の説明義務はありますが、値引きの割合は凄惨さや経過年数によって異なるようです。

急いで売る必要がないようでしたら、事故後、10年を目安に売却するといいでしょう。

3.更地にしてから売る

戸建ての事故物件の場合、取壊して更地の状態にしてから売ることも選択できます。

買主の精神的負担を減らすために歌詞のある建物を取り壊してから売る方法もあります。

元々更地で起こった事故や、またはマンションですと、取り壊すことは難しいと思われます。

そのため、戸建住宅の事故物件の有利な点は取り壊すことが出来るということです。

また、戸建住宅でも敷地内にある別の建物で自殺があったような場合、そこだけでも取り壊して更地にしましょう。

別棟の事故のせいで、何もなかったはずの住宅まで価値が下がってしまうため、一部でも取り壊せるものは壊しておく方がいいでしょう。

下記の国土交通省発表が発表した「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」にある中古戸建住宅の価格査定の例を見てみましょう。

これを見ると、築20年以上たっている戸建て住宅の価値はほとんどゼロになるため、思い切って取り壊した方が高く売却できます。

一般的な戸建住宅は、築25年以上たつと価値がゼロになりますが、事故物件の場合、さらにマイナスになってきます。

つまり、事故物件の建物がマイナスになることで、土地の価格がさらに下がってしまうことになるのです。

築古の戸建住宅の事故物件は、取り壊して更地にしてから売るという方法も覚えておきましょう。

4.とりあえず買取業者に売る

事故物件を確実に売却する簡単な方法の一つに、買取業者への売却もあります。

通常の物件は、買取業者への価格は市場価格よりも20%抑えた価格となりますが、事故物件の場合は、さらに割安となります。

買取業者は問題のある物件の購入経験があるので、事故物件程度の理由であれば問題なく購入します。

買取業者が物理的瑕疵がある物件を購入した時、まずは修繕を行います。

ですが、修繕の必要がない事故物件のような心理的瑕疵しかない物件は、買取業者は割安な買い物ととらえます。

早く確実に売りたいという人にとっては、価格は安くなりますが買取はオススメと言えるでしょう。

買取業者の探し方

売買仲介はよく行われますが買取をやっているところな少ないので探すのが難しいです。

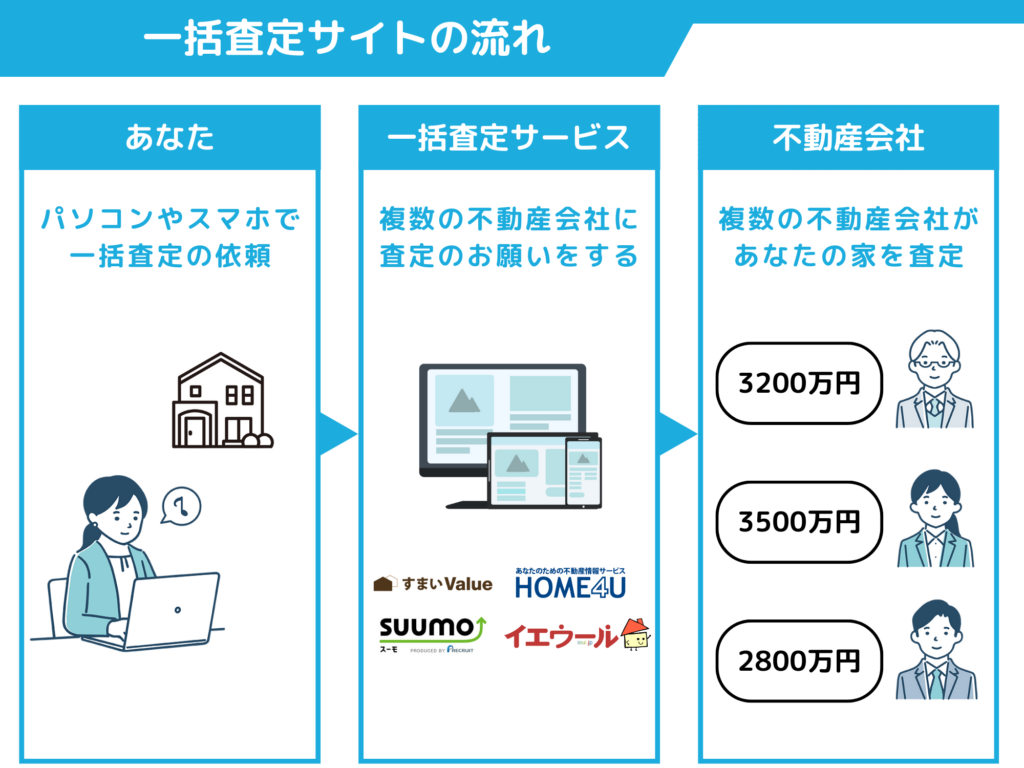

そこでオススメなのが一括査定サイトを使うことです。

一括査定サイトは、とても多くの不動産会社が提携しています。

事故物件などの特徴のある不動産でも購入したい不動産が見つかる場合もあります。

そんな不動産一括査定サイトですが、提携している不動産会社がそれぞれ異なり、エリアごとにおすすめが異なります。

不動産一括査定サイトの詳細を知りたければ、下記記事で詳しく説明していますので参考にしてみてください。

【2025年】不動産一括査定サイトのおすすめランキング!27サイトを徹底比較5.専任系媒介を使って売却する

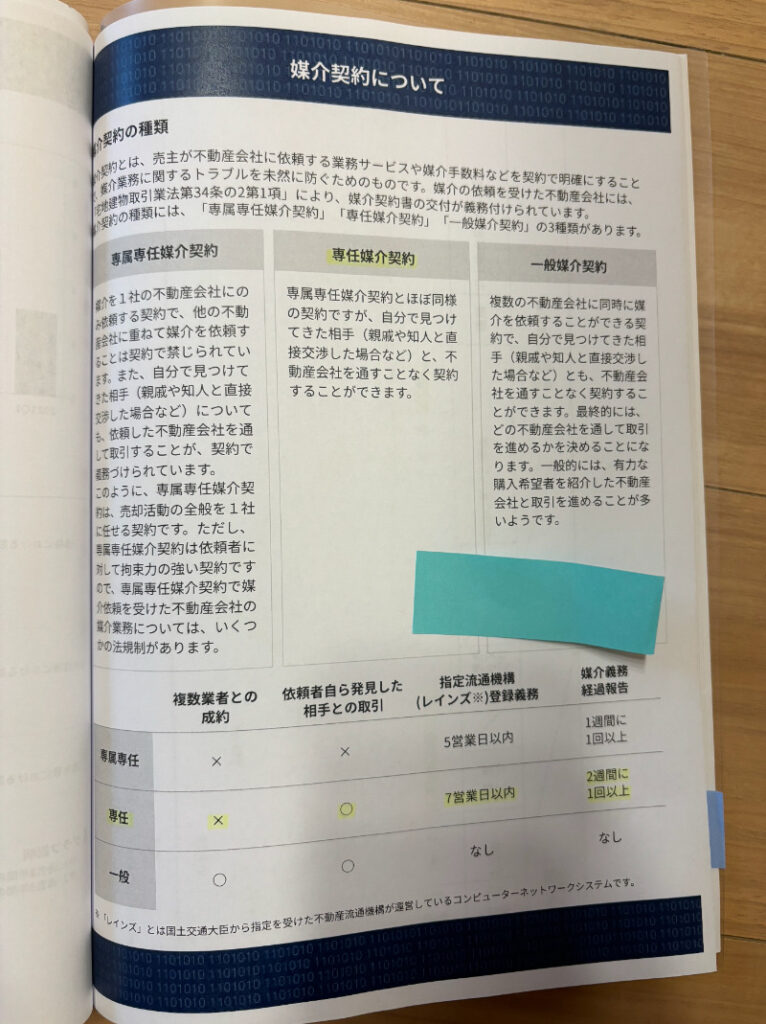

確実に事故物件を売却する方法の一つに、専任系媒介を使う方法があります。

不動産会社に仲介を依頼するときには通常媒介契約を結びます。

媒介契約には以下の種類があります。

| 比較項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |

|---|---|---|---|

| 他社との契約 | × | × | 〇 |

| 売主と買主の直接取引 | × | 〇 | 〇 |

| 契約有効期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |

| 売却依頼できる会社 | 1社 | 1社 | 制限なし |

| ※レインズ登録 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | 任意 |

| 業務処理 | 1週間に1度 | 2週間に1度 | なし |

| 補修サービスの利用 | 〇 | 〇 | × |

| 買取保証の利用 | 〇 | × | × |

※出典:国土交通省ホームページ

一般媒介契約と専任系の媒介契約との違いは、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できるかどうかです。

1社で独占契約ができる専任系媒介契約は、不動産会社の士気を上げることにも繋がります。

専任系媒介契約の場合、買主をじっくりと探すことができるため、売主、買主の両者から仲介手数料を取ることができます。

これを両手仲介と呼びます。

買主を別の会社が見つけてきた場合一方からしか仲介手数料を取ることが出来ないため片手仲介となります。

事故物件を売却することは難しく、価格も安くなるため仲介手数料も少なくなるというデメリットがあります。

そのため、不動産会社は、会社のもうけが倍になる両手仲介が狙える専任系媒介の方がよりやる気が出ます。

事故物件のように売るのが難しい物件は、専任系媒介での仲介依頼をしてみましょう

次に事故物件の告知義務は売却と賃貸ではどのように違うのか説明しましょう。

事故物件の告知義務は賃貸と売却と違い

売却物件と賃貸物件では基本的に心理的瑕疵の違いはありません。

物件内の自殺や他殺は瑕疵に該当しますが、自然死は瑕疵に該当しません。

また、事故の説明義務は原則として室内のみに限っており、共用部においては告知義務は発生しません。

例外として入居者がよく通るような場所やバルコニーからの飛び降り自殺などに関しては告知義務が発生する可能性があるので注意しましょう。

売却物件と賃貸物件において告知義務が発生する期間には違いがあります。

| 内容 | 売却物件 | 賃貸物件 |

|---|---|---|

| 告知が不要な機関 | 自殺から7年経過後 | 自殺から3年経過後 |

告知が不要となる期間は一つの目安に過ぎず、売却物件においては、50年前の農山村地域の殺人に告知義務が認めらえたケースもあります。

また、賃貸物件に限り、一度賃借人が借りれば2人目以降の借主に対しての告知義務はなくなります。

例え一人目の賃借人が短期間の入居であっても、一度でも誰かが住めば2人目以降の説明義務は必要なくなるというのもポイントです。

まとめ

いかがでしたか。

この記事では事故物件の売却方法を紹介してきました。

- 複数の不動産会社に相談してみること

- 事故物件は大幅に価格が下がる可能性がある

- 事故物件について通知義務を怠ると契約破棄や損害賠償を被る可能性がある

この記事が少しでも参考になりますと参考です。