【速報】2026年税制改正要望から読み解く 住宅ローン減税延長の可能性と8つのキーポイント

投稿日 : 2025年09月11日

2025年8月26日に国土交通省から公表された「令和8年度税制改正要望事項」。この30ページ弱の文書に、来年の住宅販売市場を大きく動かす重要なヒントが隠されているのをご存知でしょうか?

税制改正は、お客様の住宅購入のタイミングや判断に直接的な影響を与えます。いち早くその変更点を把握し、お客様に的確なアドバイスを提供できるかどうかで、競合との差が生まれる時代です。

この記事では、住宅販売事業者様が今すぐ知っておくべき税制改正のポイントを、具体的な影響と対策を交えてわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、2026年のビジネスチャンスを掴むための準備を始めましょう。

Table of Contents

令和8年度税制改正要望の重要ポイント8選

|

住宅ローン減税は延長される?

住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税・固定資産税等) |

|

固定資産税の軽減は延長される?

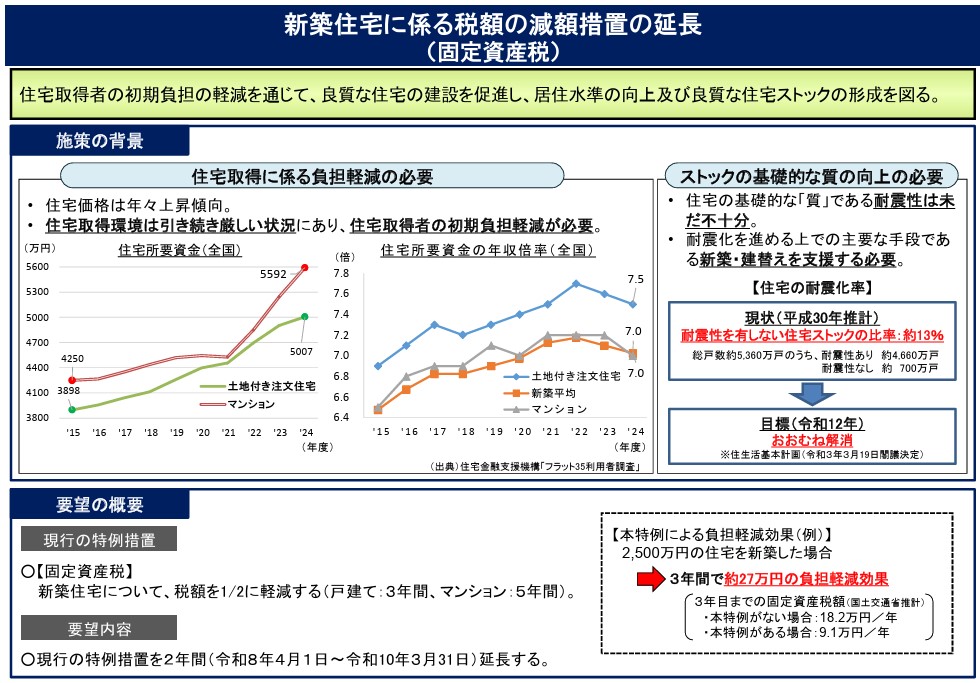

新築住宅に係る税額の減額措置の延長(固定資産税) |

|

認定長期優良住宅の減税は延長される?

認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(不動産取得税・固定資産税) |

|

居住用財産の買換え特例は延長される?

居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税等) |

|

リフォーム促進税制は延長される?

既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長(所得税・固定資産税) |

|

マンション建替え減税は延長される?それとも拡充?

老朽化マンションの再生等の円滑化のための事業施行に係る特例措置の拡充等(所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税等) |

|

登録免許税の税率の軽減は延長される?

土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税) |

|

低未利用土地控除は延長される?

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長(所得税等) |

国土交通省が発表した「税制改正要望事項」は、主要項目が全26項目にわたる複雑な文書です。しかし、この中には来年の住宅販売市場に大きな影響を与える可能性を秘めた項目が多数含まれています。

その中でも特に住宅販売の現場で押さえておくべき8項目を厳選しました。これらの措置が継続されるかどうか、その動向について分かりやすく解説します。

①住宅ローン減税は延長される?

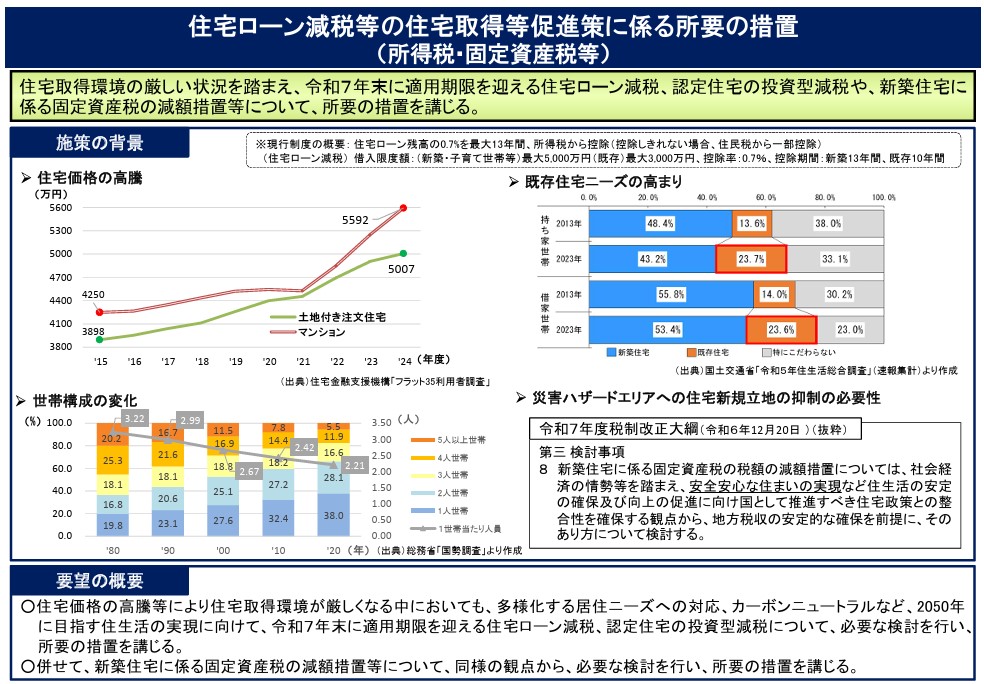

住宅取得環境の厳しい状況を踏まえ、令和7年末に適用期限を迎える住宅ローン減税、認定住宅の投資型減税や、新築住宅に係る固定資産税の減額措置等について、所要の措置を講じる。

引用元:国土交通省「令和8年度税制改正要望事項」

引用元:国土交通省「令和8年度税制改正要望事項」

■住宅ローン減税

2021年からマンション・土地付き注文住宅ともに価格が高騰していることが添付画像のグラフ「住宅価格の高騰」からも分かります。住宅を取得することが難しくなっている状況において現行の住宅ローン減税や認定住宅の投資型減税は2025年末に減税の適用期間の期限を迎えます。

| 現行の住宅ローン減税制度 | |

|---|---|

| 控除率 | 0.7% |

| 控除期間 | 新築:13年間 既存:10年間 |

| 控除額 | 住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除 (控除しきれない場合、住民税から一部控除) |

| 借入限度額 | 新築・子育て世帯等:最大5,000万円 既存住宅:最大3,000万円 |

■災害ハザードエリアへの住宅新規立地の抑制

令和7年度税制改正大綱には下記の検討事項が掲げられていました。

新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置については、社会経済の情勢等を踏まえ、安全安心な住まいの実現など住生活の安定の確保及び向上の促進に向け国として推進すべき住宅政策との整合性を確保する観点から、地方税収の安定的な確保を前提に、そのあり方について検討する。

この検討事項の背景には、政府が推進する「安全・安心な住生活」の実現があります。災害ハザードエリア(洪水、土砂災害などの危険性が高い地域)における新たな住宅の建設を減らし、住民をより安全な地域へ誘導することが目的です。

新築住宅の固定資産税減額措置は、これまでは原則として全国一律に適用されてきましたが、近年の災害対策の観点から、適用要件が見直されつつあります。今後は災害リスクの低い地域に住宅を建てることを優遇するなど、政策との整合性をとる方向で議論されると思われます。

要望の概要

- 住宅ローン減税や認定住宅の減税は、延長に向けた必要な検討が行われます。

- 新築住宅の固定資産税減額措置などについても、同様に検討が進められます。

②固定資産税の軽減は延長される?

「住宅所要資金の年収倍率」が横ばいまたは減少傾向にある現状は、住宅価格の上昇に対して購入者の所得が追いついていないことを意味します。つまり、所得だけでは住宅購入がますます困難になっており、価格が比較的安価な中古住宅へのニーズが高まっています。

しかし、日本の住宅ストックは、未だに耐震性の低いものが多く存在します。平成30年の推計では、総住宅戸数約5,360万戸のうち、約13%にあたる700万戸が耐震性を有していないとされています。これは、中古住宅の購入を検討する上で見過ごせないリスクです。

住宅価格の高騰により、住宅取得者の負担は増しています。こうした状況で、耐震性などの高い基準を満たした良質な住宅の購入を促すには、初期費用を軽減する施策が不可欠です。

そこで、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を継続・拡充することで、住宅取得者の金銭的負担を直接的に軽減できます。これは単に購入を後押しするだけでなく、耐震性などの高い基準を満たした新築住宅の建設を促進し、結果として日本の住宅ストック全体の質を向上させるという相乗効果も期待できるのです。

| 現行の固定資産税 | |

|---|---|

| 固定資産税 | 新築住宅の税額を1/2に軽減 |

| 減額期間 | 戸建て住宅:3年間 マンション:5年間 |

要望の概要

- 現行の特例措置を2年間延長(令和8年4月1日~令和10年3月31日)

③認定長期優良住宅の減税は延長される?

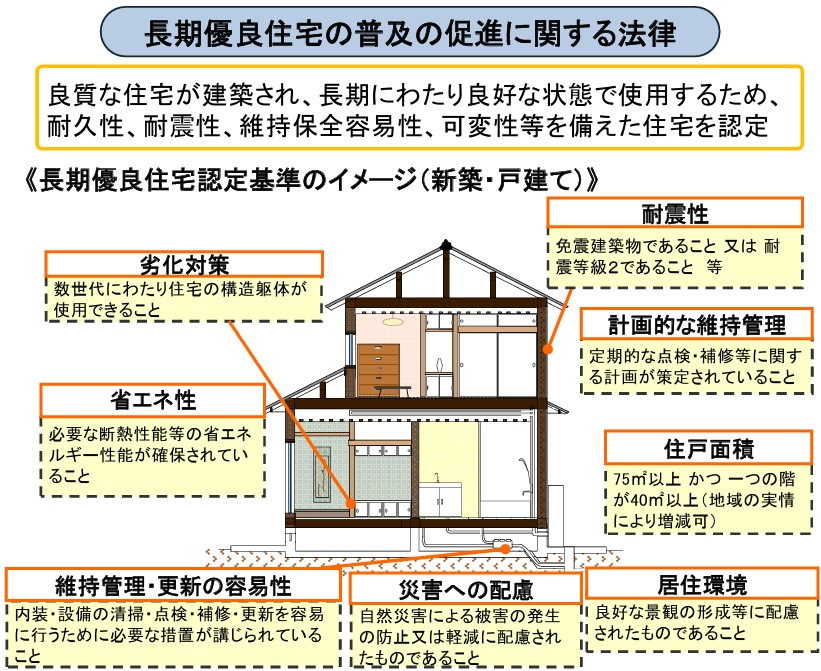

認定長期優良住宅

省エネ性・耐震性・耐久性等の優れた維持保全が確保された、長期間にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた質の高い住宅を行政が認定したもの。

現在、耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減される措置が講じられています。

| 現行の認定長期優良住宅減税 | ||

|---|---|---|

| 税の種類 | 認定長期優良住宅 | 一般住宅 |

| 不動産取得税 | 課税標準から1,300万円を控除 | 課税標準から1,200万円を控除 |

| 固定資産税 (税額1/2に減額) |

戸建て:5年間 マンション:7年間 |

戸建て:3年間 マンション:5年間 |

要望の概要

- 現行の特例措置を2年間(令和8年4月1日~令和10年3月31日)延長する。

④居住用財産の買換え特例は延長される?

世帯構成やライフスタイルの変化によって、現在住んでいる住宅の広さが合わなくなることがあります。特に、子供が独立した後の夫婦世帯や、高齢の単身世帯では、広すぎる住宅の維持に負担を感じるケースが増えています。

一方で、住宅を売却して新しい住まいに買い替えようとしても、希望する価格で売れず500万円以上の売却損が発生するケースが約7割を占めています。さらに、運良く売却益が出た場合でも、多額の税金が課せられるため、買い替えの大きな障壁となっています。

こうした背景から、現在、誰もが個人の生活スタイルや変化に合わせた住宅を金銭的な負担を抑えながらスムーズに購入できる市場をつくるため、住宅を買い替える際の税金の優遇措置が実施されています。この措置は、住宅の売買に伴う金銭的な不安を軽減し、より柔軟な住み替えを後押しすることを目的としています。

| 現行の居住用財産の買い替えに係る特例措置 | |

|---|---|

| 売却益が出た場合 | 【課税の繰り延べ】 新しい住宅に買い替える際、売却で得た利益(譲渡益)に対する課税を、将来、その新しい住宅を売却する時まで先送りできます。 ※ただし、売却額が買い替え額を上回る場合、その差額分には課税されます。 |

| 売却損が出た場合 | ①買い替え時 住宅を売却して損失が出た場合、新しい住宅のローン残高があれば、その損失額を所得から控除できます(以降3年間繰越可能)。②買い替えなし 住宅を売却して損失が出た場合で、売却した住宅にローンが残っていれば、そのローン残高から売却額を引いた額を限度に、所得から控除できます(以降3年間繰越可能)。 |

要望の概要

- 現行の特例措置を2年間延長(令和8年1月1日~令和9年12月31日)

⑤リフォーム促進税制は延長される?

少子高齢化が進み、高齢者世帯や生活保護世帯が増加する一方で、子育て世帯は減少しています。

また、空き家や旧耐震基準の住宅が増加し、既存住宅の流通は停滞しています。気候変動への対策として、2050年までの脱炭素社会の実現が求められていますが、省エネルギー基準を満たさない住宅が多数存在するのが現状です。

こうした課題に加え、近年の自然災害の頻発・激甚化により、安全で安心な住環境の確保が重要になっています。

一方、働き方改革やDXの進展を背景に、テレワークや二地域居住といった多様な住まい方へのニーズが高まっています。

また、空き家や旧耐震基準の住宅が増加し、既存住宅の流通は停滞しています。気候変動への対策として、2050年までの脱炭素社会の実現が求められていますが、省エネルギー基準を満たさない住宅が多数存在するのが現状です。

こうした課題に加え、近年の自然災害の頻発・激甚化により、安全で安心な住環境の確保が重要になっています。

一方、働き方改革やDXの進展を背景に、テレワークや二地域居住といった多様な住まい方へのニーズが高まっています。

こうした背景をもとに、2021年の閣議決定において「新たな住生活基本計画」が発表されました。その中で2030年までに既存住宅流通及びリフォームの市場規模を14兆円に拡大させることを目標に掲げています。

| 現行のリフォーム促進税制 |

|---|

| 一定の性能向上工事を実施した場合について、以下の措置を講じる。 |

■所得税

標準的な工事費用相当額をもとに算出された額の10%等を所得税額から控除。

| 対象工事 | 対象工事限度額 | 最大控除額(対象工事) | |

|---|---|---|---|

| 耐震 | 250万円 | 25万円 | |

| バリアフリー | 200万円 | 20万円 | |

| 省エネ | 250万円(350万円) | 25万円(35万円) | |

| 三世代同居 | 250万円 | 25万円 | |

| 長期優良住宅化 | 耐震+省エネ+耐久性 | 500万円(600万円) | 50万円(60万円) |

| 耐震or省エネ+耐久性 | 250万円(350万円) | 25万円(35万円) | |

| 子育て | 250万円 | 25万円 | |

※カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合

※対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除

※対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除

■固定資産税

工事完了翌年度※1の税額を以下の割合に軽減。

| 対象工事 | 税額 |

|---|---|

| 耐震 | 1/2 |

| バリアフリー | 2/3 |

| 省エネ | 2/3 |

| 長期優良住宅*2 | 1/3 |

※1特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅については、

- 耐震改修をした場合は2年間1/2に軽減

- 耐震改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度1/3、翌々年度1/2に軽減

※2耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合

要望の概要

- 現行の特例措置を2年間(所得税:令和8年1月1日~令和9年12月31日、固定資産税:令和8年4月1日~令和10年3月31日)延長する

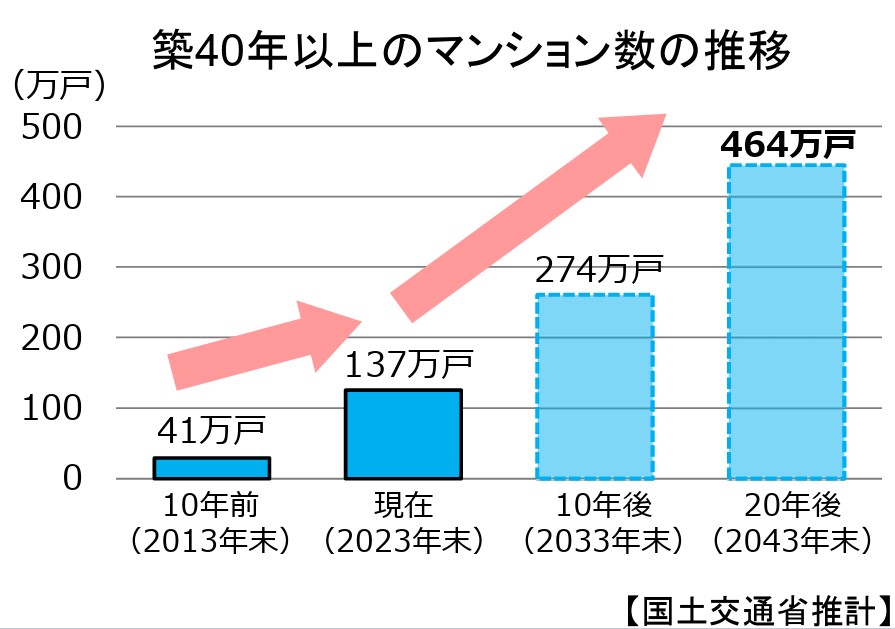

⑥マンション建替え減税は延長される?それとも拡充?

築40年を超える日本のマンションは約148万戸に達し、今後も急増する見込みです。しかし、建て替えはこれまで323件にとどまっており、老朽化マンションの再生が喫緊の課題となっています。

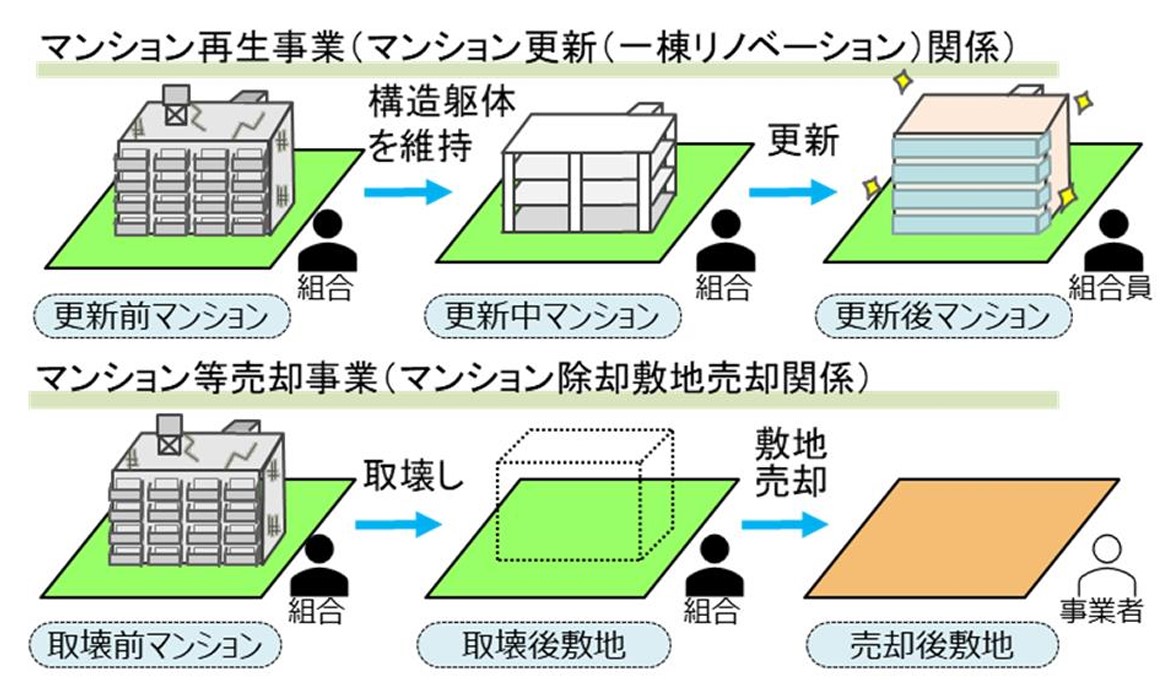

こうした背景から、令和8年4月に改正マンション再生円滑化法が施行されます。この法律は、老朽化マンションの増加や災害リスクに対応するため、新しい事業の創設、対象マンションの拡大、そして決議要件の緩和を目的としています。具体的には、「マンション再生事業」や「マンション等売却事業」などが新設され、マンション敷地売却事業の対象がすべてのマンションに広がります。

また、耐震性などに問題がある「要除却等認定マンション」の建て替え決議は4分の3に、災害で被害を受けたマンションは3分の2に緩和されます。

■改正マンション再生円滑化法

| 現行のマンション再生における税制上の特例措置 | ||

|---|---|---|

| 税の種類 | 措置内容 | 概要 |

| 所得税・法人税等 | 1,500万円特別控除、軽減税率等 | 区分所有者が土地等を売却する際、譲渡所得から1,500万円を特別控除。軽減税率も適用される場合があります。 |

| 課税繰延 | 従前の資産を譲渡した際の譲渡所得について、新しい資産を取得する際に課税を繰り延べます。 | |

| 借家人補償金の非課税措置 | 移転の際に支払われる借家人補償金は、総収入金額に含まれず、課税対象になりません。 | |

| 登録免許税 | 免税措置 | 権利変換手続開始の登記など、必要な登記にかかる登録免許税が免除されます。 |

| 不動産取得税 | 非課税措置 | 建て替え事業を実施する組合が、要除却等認定マンションとその敷地を取得する場合、不動産取得税が非課税となります。 |

要望の概要

- 税制優遇措置の適用:

- 新たに創設される「マンション再生事業」「マンション等売却事業」「マンション除却事業」に対して、現行の税制優遇措置が適用

- 対象の拡大:

- 税制優遇措置の対象が、特定のマンションから全てのマンションに拡大

- 適用期限の延長:

- 所得税・法人税等は3年間

- 登録免許税・不動産取得税は2年間

⑦登録免許税の税率の軽減は延長される?

現在、日本の土地取引はリーマンショック以降、低い水準で横ばいが続いています。一方、地価は上昇傾向にあり、これに伴って増える登録免許税の負担が、土地取引の停滞を招く恐れがあります。こうした状況が、土地の有効活用や経済の好循環を妨げる課題となっているため、政府は土地の取得コストを軽減し、取引を活性化させる必要があると考えています。

| 現行の登録免許税の軽減 | ||

|---|---|---|

| 登記の種類 | 本則 | 特例 |

| 土地の売買による所有権の移転 | 2.0% | 1.5% |

| 土地の所有権の信託 | 0.4% | 0.3% |

要望の概要

- 現行の特例措置を3年間(令和8年4月1日~令和11年3月31日)延長する。

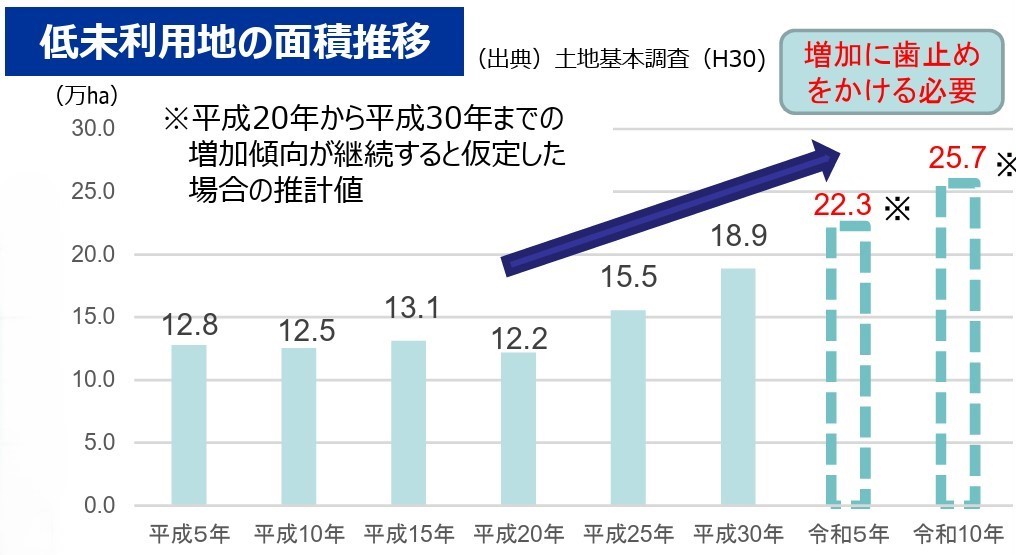

⑧低未利用土地控除は延長される?

日本では、管理されていない空き地などの低未利用地が地方を中心に急増しており、放置されると治安や景観の悪化、さらには将来的な所有者不明土地の増加につながる深刻な課題となっています。しかし、こうした土地は売却価格が低く、測量や解体にかかるコストが重いため、所有者が売却するインセンティブが乏しいのが現状です。

この問題を解決するため、国は低未利用地を適切に管理・利用してくれる人への譲渡を促すことで、地域の活性化を図るとともに、新たな所有者不明土地の発生を防ごうとしています。

(参照:総務省「令和8年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項」)

| 現行の低未利用土地控除 | ||

|---|---|---|

| 市街化区域など | 左記以外の都市計画区域内 | |

| 対象となる土地 | 800万円以下の低未利用地等 | 500万円以下の低未利用地等 |

| 控除される税金 | 所得税・個人住民税 | 所得税・個人住民税 |

| 控除額 | 最大100万円 | 最大100万円 |

| 備考 | <共通>

|

|

要望の概要

- 現行の特例措置を3年間(令和8年1月1日~令和10年12月31日)延長する。

まとめ

国土交通省が公表した「令和8年度税制改正要望事項」は、2026年の住宅市場を動かす重要なヒントを多数含んでいます。この要望は、住宅価格の高騰や少子高齢化、空き家問題、大規模災害といった社会課題に対応し、国民の住生活の安定と向上を目指すものです。

特に注目すべきは、住宅ローン減税や固定資産税の軽減措置、認定長期優良住宅の減税など、住宅取得者の金銭的負担を直接軽減する施策が、すべて延長の方向で検討されていることです。これにより、厳しい経済状況下でも、消費者が安心して住宅を購入・リフォームできる環境の維持が期待されます。

また、リフォームやマンション建て替えを促進するための税制も、延長や拡充が要望されています。具体的には、リフォーム促進税制の2年間延長や、マンション建て替え減税の新たな事業への適用、対象拡大、期間延長が盛り込まれています。これらは、既存住宅の質の向上や老朽化マンション問題の解決に向けた国の強い意志を示しています。

さらに、土地取引の活性化を図るための措置も含まれています。登録免許税の軽減が3年間延長されることで、地価上昇による取引停滞を防ぎ、経済の好循環を促します。また、所有者不明土地問題の予防策として、低未利用地の譲渡所得控除も3年間延長される見込みです。

これらの税制改正の動向をいち早く把握し、お客様に適切な情報を提供することが、今後の住宅販売において成功するための鍵となります。