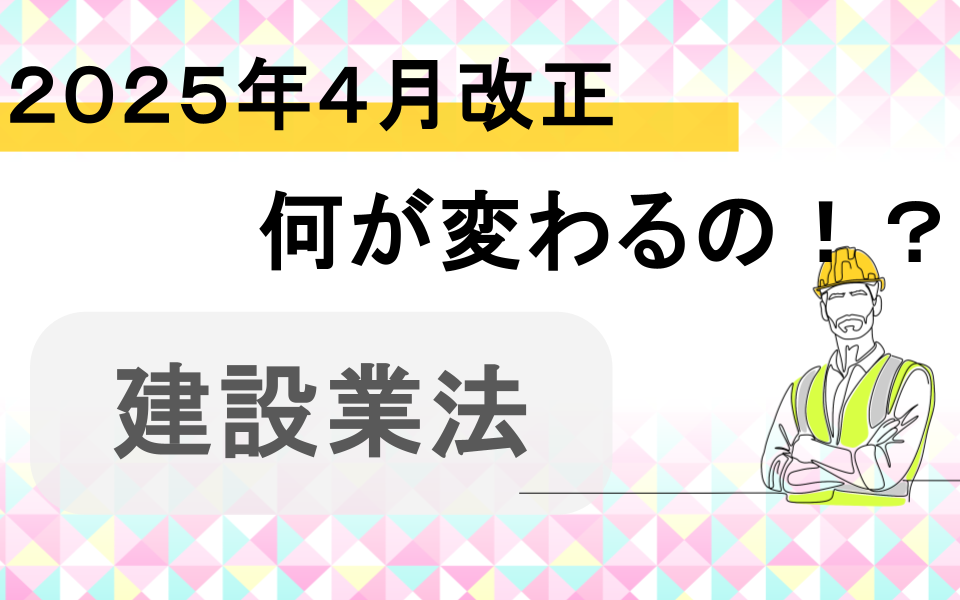

【2025年改正】何が変わるの!?建設業法

投稿日 : 2025年04月29日

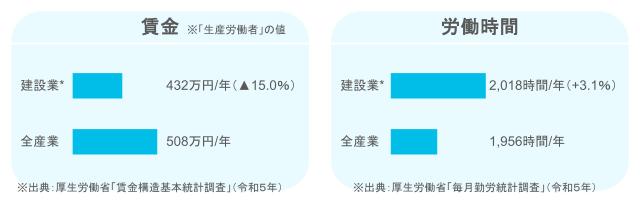

2025年、建設業法が大きく改正されます。建設業は、社会インフラの整備・管理や災害時の「地域の守り手」として国民生活と社会経済活動を支える極めて重要な産業であるにも関わらず、賃金の低さや長時間労働といった厳しい就労環境により、担い手不足が深刻化しています。

「持続可能な建設業」の実現に向け、工期の適正化や現場技術者の配置見直し、ICT活用の推進などの法改正が行われ、これまでの常識が変わる重要なタイミングとなります。

本記事では住宅事業者さまに必要な改正内容を分かりやすく解説します。法改正のポイントを正しく押さえ、建設業の生産性向上や働き方改革に取り組みましょう。

本記事では住宅事業者さまに必要な改正内容を分かりやすく解説します。法改正のポイントを正しく押さえ、建設業の生産性向上や働き方改革に取り組みましょう。

Table of Contents

どうして建設業法を改正するの?

建設業法改正の背景

建設業は、社会資本の整備・管理や災害時の「地域の守り手」として、国民生活と社会経済活動を支える重要な役割を担っています。しかし、他産業より賃金が低く就労時間も長いといった厳しい就労条件により担い手の確保が深刻な課題となっています。

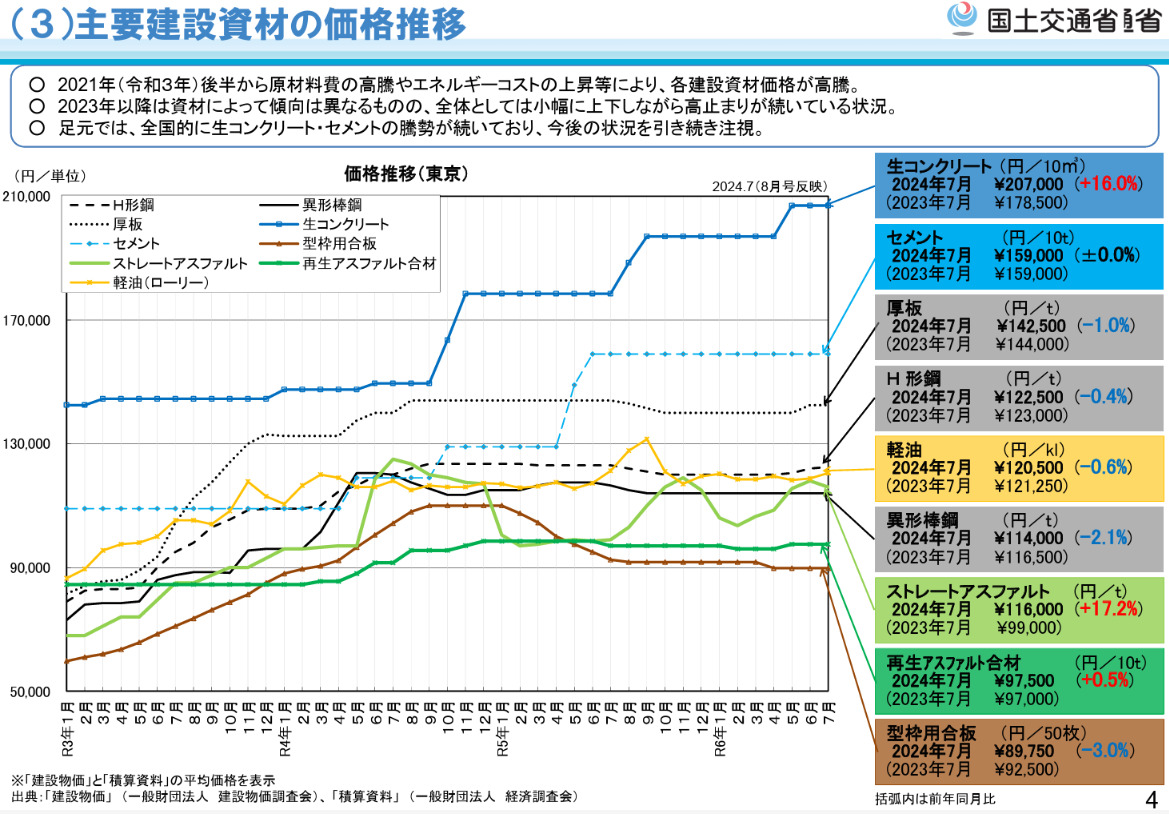

また、昨今建設資材の価格が急激に上昇しています。この価格高騰により、現場で働く技能者の賃金が圧迫されることを防ぐため、資材価格の上昇分を適切に工事代金に反映させることが求められています。

建設業法改正の方向性

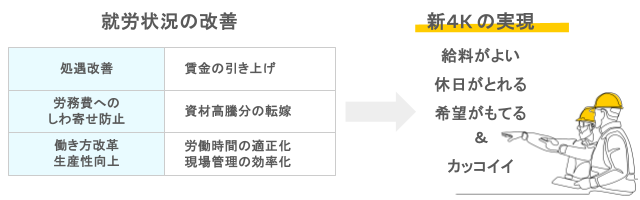

こうした状況を踏まえ、1. 処遇改善 2. 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止 3. 働き方改革と生産性の向上

を大きな柱に「持続可能な建設業」の実現に向け法改正が行われることとなりました。

を大きな柱に「持続可能な建設業」の実現に向け法改正が行われることとなりました。

きつい・汚い・危険の「3K」というイメージが強かった建設業ですが、就労状況の改善を図り、給料がよい・休日がとれる・希望がもてる・カッコイイの「新4K」を実現し、「地域の守り手」としての持続可能な建設業を目指していきます。

建設業法の改正3つのポイント

|

処遇改善 処遇確保を努力義務化し、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成! |

|

資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止 資材価格の変動に柔軟に対応できるよう資材価格が高騰した場合の請負代金の「変更方法」を契約書に記載することに! |

|

働き方改革と生産性の向上 受注者の依頼による著しく短い工期での請負契約締結を禁止! |

処遇改善

■建設業における「PDCAサイクル」

継続的な処遇改善のため、PDCAサイクル(計画・実行・確認・改善)をもとに仕組みが構築されています。建設業者の取り組みと、国の監督・支援を一体化して処遇改善を促進し、建設業で働く人の処遇を継続的に改善していくことを目的としています。

継続的な処遇改善のため、PDCAサイクル(計画・実行・確認・改善)をもとに仕組みが構築されています。建設業者の取り組みと、国の監督・支援を一体化して処遇改善を促進し、建設業で働く人の処遇を継続的に改善していくことを目的としています。

■PLAN(処遇改善の施策)

国が中心となって、処遇改善に向けた方針や政策の策定を行います。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

- 労働者の処遇確保を建設業者の法的努力義務に

- 著しく低い労務費等による見積り提出や見積り依頼を禁止。

- 総価での原価割れ契約を受注者にも禁止。

- 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成

- 「適正な労務費の基準」を著しく下回る見積り・契約締結を禁止。

- 違反した場合は法律上、勧告・処分の対象となる。

- 適正な労務費確保の具体的方針を策定

- 今後、適正施工に必要な労務費・必要経費の内訳等を記載した見積書の作成が努力義務化。

- 併せて、著しく低い労務費や必要経費による見積り・見積り変更依頼を禁止。

- 標準労務費の算定方法を明確化

- 標準労務費(円/単位施工量)=設計労務単価(円/人日)×歩掛(人日/単位施工量)

- 設計労務単価:工種ごとに定めた技能者の1日あたり賃金。

- 歩掛:標準仕様に基づく「単位施工量を完成させるのに必要な作業量」。

- 標準労務費:建設工事において技術者に支払う賃金の基準となる金額。

- 標準労務費(円/単位施工量)=設計労務単価(円/人日)×歩掛(人日/単位施工量)

■DO(【建設事業者】処遇確保に努力)

建設事業者が国の方針に基づき、実際に処遇改善に取り組みます。

建設事業者が国の方針に基づき、実際に処遇改善に取り組みます。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

- 著しく低い労務費による見積り提出を禁止

- 建設業者は工事請負契約締結時に「材料費」「労務費」「適正施工に不可欠な経費」の内訳と「工程ごとの作業日数」を明記した見積書を作成する。

- 記載する経費額は、実際に必要な金額を下回ってはならない。

- 発注者は、通常必要な材料費等を著しく下回るような変更を求めてはならない。

- 総価での原価割れ契約を全面的に禁止

- 「原価割れ契約」とは、原価割れ契約のこと。

- 原価=材料費+労務費+その他費用

- 材料費:建設資材や労務費の市場価格

- 労務費:中建審が作成・勧告する「労務費の基準」

- その他費用:同種工事等の実績などから算定

- 標準見積書*による労務費と法定福利費の明確化

- 下請企業が元請企業に対して提出する見積書に法定福利費を内訳として明示する。

- 標準見積書:社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成している。(国土交通省サイトに掲載)

- 技能者の能力・資格に応じた賃金体系の構築

- CCUSの能力評価を見据え、技能者の地位や技能を反映した労務費の見積りを推奨。

CCUS(建設キャリアアップシステム

技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステム。

参照:建設キャリアアップシステム

参照:建設キャリアアップシステム

- 安全衛生経費の適切な支払いを要請

- 事業者は労働安全衛生法に基づき労働者の安全確保のために必要な措置を講じることが義務付けられている。

- 下請企業が元請企業に対して提出する見積書に安全衛生経費を内訳として明示する。

■CHECK(【国】取り組み状況を調査・報告)

国が、建設事業者の取り組み状況を定期的にモニタリング(監視・評価)します。

国が、建設事業者の取り組み状況を定期的にモニタリング(監視・評価)します。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

- 「建設Gメン」による本格的な実地調査

- 建設工事の取引実態を把握し、適正な契約が結ばれるよう工期や請負代金、価格転嫁などを確認する。

- 建設業者の取組状況を調査・公表、中建審に報告する。

- 調査内容

- 請負契約の詳細な実態把握

- 建設業者の取組状況を体系的に調査

- 労務費見積りの実態を徹底調査

参照:国土交通省「建設Gメン」

■ACTION(【国】中央建設業審議会への報告)

調査結果をもとに中央建設業審議会へ報告し、必要な改善措置を検討・提案します。

調査結果をもとに中央建設業審議会へ報告し、必要な改善措置を検討・提案します。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

- 調査結果の詳細な報告義務

- 建設業者の取組状況を調査・公表、中建審に報告する。

- データに基づく具体的改善策の検討

- 不適当な取引行為に対しては改善指導を行い、取引の適正化を図る。

- 強制力のある立入検査の実施

- 必要に応じて、許可行政庁による強制力のある立入検査等を実施する。

- 国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表。

- 制度的対応の迅速な検討

- 中建審で改善策を講じ、施策のスパイラルアップを図る。

資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止

■法改正前の課題

上のグラフからも分かるように、近年建設資材やエネルギー価格の高騰により建設業界は大きな影響を受けています。これまで企業の「自主努力」によって価格転嫁や労務費の確保を進めるよう促されてきましたが、明確な義務や罰則がなく取り組みが進んでいませんでした。資材価格の高騰や資材不足といったリスクの負担が受注者に偏り、結果として労務費が削減されるなど低賃金や過重労働につながってしまう構造的な課題を抱えています。

上のグラフからも分かるように、近年建設資材やエネルギー価格の高騰により建設業界は大きな影響を受けています。これまで企業の「自主努力」によって価格転嫁や労務費の確保を進めるよう促されてきましたが、明確な義務や罰則がなく取り組みが進んでいませんでした。資材価格の高騰や資材不足といったリスクの負担が受注者に偏り、結果として労務費が削減されるなど低賃金や過重労働につながってしまう構造的な課題を抱えています。

このような背景から建設資材高騰時の労務費圧迫問題に対し、建設業界の取引構造の是正に向けた新たな仕組みが導入されました。

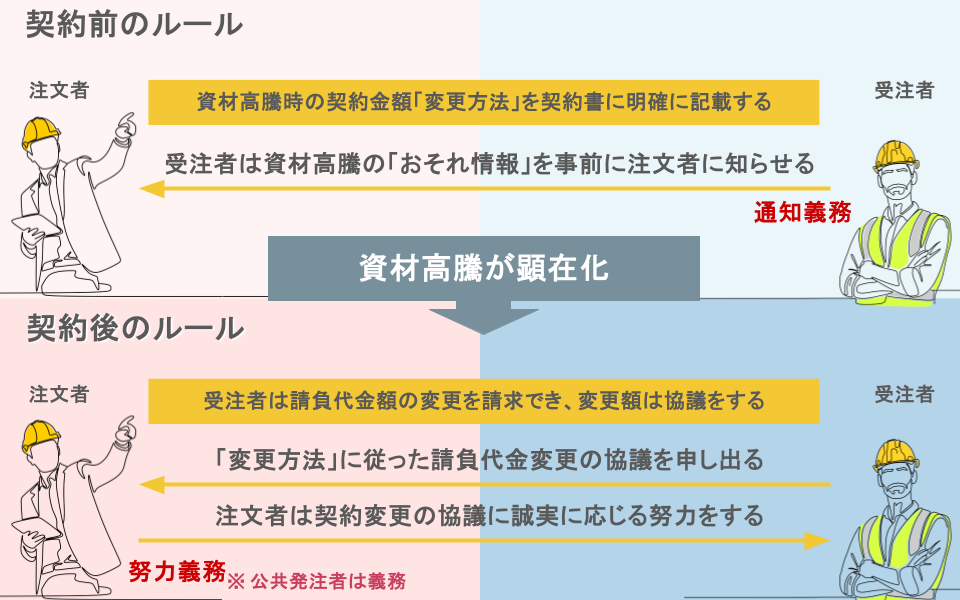

■スライド条項の扱い

スライド条項

工事の請負契約締結後に原材料費や労務費などが変動し、その変動額が一定程度を超えた場合にその変動分を契約金額に反映・請求することができる規定です。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

- 資材高騰時の請負代金変更方法を契約書に明記

- 資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化。

- 「契約変更をしない」といった内容の契約については許容されない。

- 受注者に資材高騰リスクの事前情報提供について通知を義務化

- 資材高騰リスク「おそれ情報」を注文者・受注者の双方が契約前に共有する。

- 資材高騰時、受注者は工期・工事内容・請負代金の変更を注文者に申し出可能

- 契約前に「おそれ情報」を通知した受注者は、資材が高騰した時に「変更方法」に従った工期・工事内容・請負代金の変更についての協議を申し出ることができる。

- 資材高騰の契約変更協議に誠実な対応をする注文者の努力義務

- 協議の申出を受けた注文者は、正当な理由がある場合を除いて誠実に協議に応じる努力をする義務がある。

- 申し出られた協議の門前払い、申し出を理由とした不利益な取り扱い等は禁止。

- 事前通知なしでも、契約上の「変更方法」に基づき協議をすることは可能。

- 公共工事の発注者は義務。

働き方改革と生産性の向上

■建設業界の働き方改革への取り組み

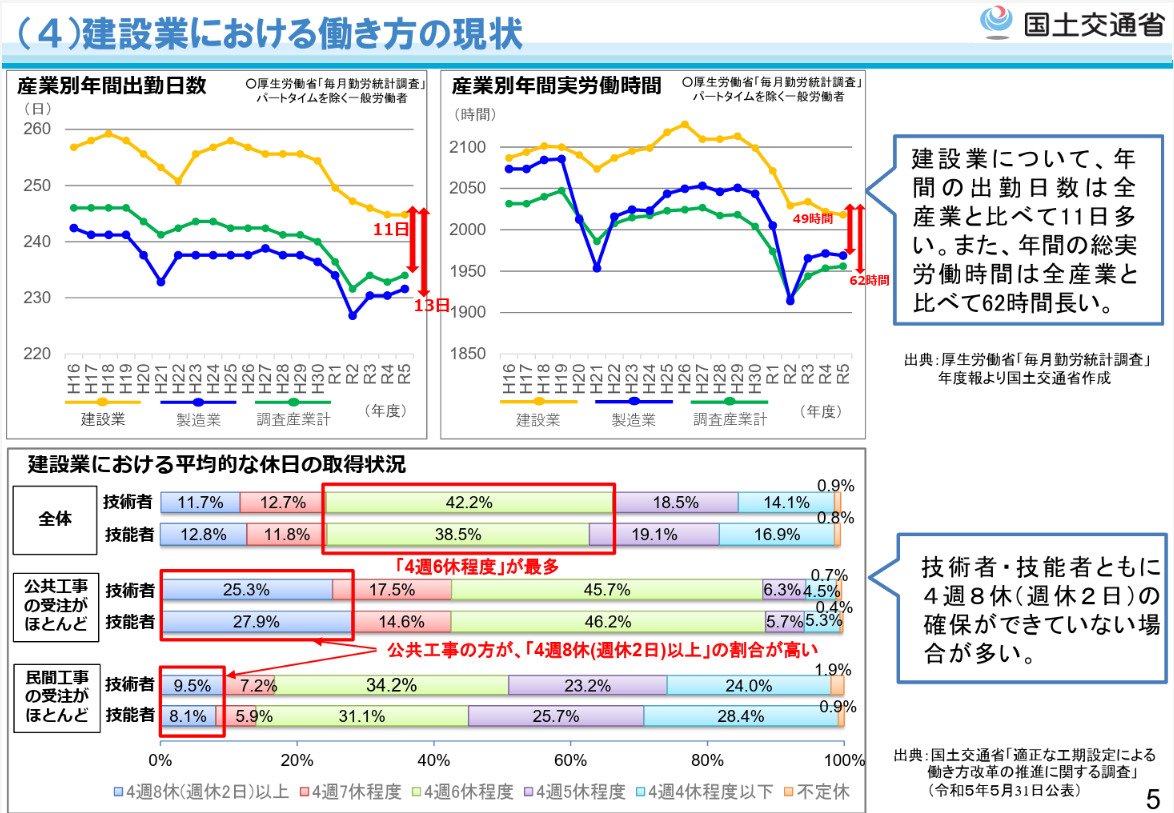

- 建設業について、年間の出勤日数は全産業と比べて11日多い。また、年間の総実労働時間は全産業と比べて62時間長い。

- 技術者・技能者ともに4週8休(週休2日)の確保ができていない場合が多い。

引用:国土交通省

規制内容の周知徹底、公共工事における週休2日工事の対象拡大、適正な工期設定、労働時間削減のノウハウ等の横展開など、これまでの働き方改革の取り組みにより建設業界の労働時間は大きく減少しましたが、未だなお高水準となっています。令和6年4月から適用となった時間外労働の上限規制に対応し将来にわたって担い手を確保していくため、より一層の働き方改革に取り組む必要があります。

■働き方改革

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

工期ダンピング

建設工事において、「著しく短い工期」で契約を結ぶことで、受注者に無理な工程や過剰な労働を強いる入札・契約方式のことです。

- 工期ダンピングの禁止対象が、従来の注文者に加えて受注者も対象に

- 中央建設業審議会が「工期の基準」を作成・勧告する。

- 通常必要な工期よりも著しく短い工期による契約の禁止を受注者も対象にする。

- 違反した建設業者には、指導・監督処分

- 「著しく短い工期」で請負契約を締結した場合

- 発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表。

- 受注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表。

- 「著しく短い工期」で請負契約を締結した場合

- 工期変更の協議円滑化

- 契約前の受注者による「おそれ情報」を通知義務へ。

- 「変更方法」を契約書の法定記載事項へ明記する。

- 通知をした事業者は、注文者へ工期変更の協議を申し出ることができる。

- 注文者は協議の申し出に対して誠実に対応する努力義務がある。(※公共発注者は義務)

■勧告・指導の対象となること

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 材料費等記載見積書 | 受注者の交付した見積書を考慮する努力義務 | 工程ごとの作業及び準備の日数を記載し作成をする努力義務 |

| 契約提携前の通知義務 | 工期に影響を及ぼす情報(地盤沈下、土壌汚染等)の通知義務 | 工期に影響を及ぼす情報(主要資材価格高騰、資材納入遅延等)の通知義務 |

| 工期変更の協議 | 工期に影響を及ぼす事象が発生したら工期変更の協議を提案することができる | 受注者から事前通知に基づく工期変更の協議のあった場合、誠実に対応する努力義務 |

| 休日・法定外労働時間の契約書明記 | 工事を施工しない日や時間帯の定めをする時は契約書面に明記 | 工事を施工しない日や時間帯の定めをする時は契約書面に明記 |

| 「著しく短い工期」 | 通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期による請負契約の締結を禁止する | 通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期による請負契約の締結を禁止する |

※赤字部分が今回の改正箇所

■生産性の向上

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

|

|

-1.jpg)

- 専任義務の範囲を見直し、軽微な工事や短期間工事では「非専任(兼務)」が可能に

- 一定規模以下の工事に関して、兼任可能な制度を新設

- 兼任の要件のイメージ

- 現場間が一日に巡回可能な範囲。

- 音声・映像の送受信(スマホ等の利用)が可能な環境。

- 施工体制がCCUS等により遠隔から把握可能。

- 兼任現場数が2以下。

- 連絡要員の配置ができる。

- 下請け次数が3次以内。

- 労働時間が過大とならないよう、人員配置等の計画書を作成・保存する。

- 兼任の要件のイメージ

- 一定規模以下の工事に関して、兼任可能な制度を新設

- ICT活用を前提とした施工管理や記録保存が標準化

ICT活用ICT(情報通信技術)とは、情報の収集、処理、伝達を効率的に行うための技術全般を指します。

ICT活用は国土交通省が推進する「i-Construction」の一環として位置付けられ、これらの技術を建設現場に導入することで規格の標準化、施工時期の平準化などを通じて建設現場全体の効率化と生産性向上や安全性の向上を目指す取り組みです。- 特定建設業者・公共工事の受注者にICTを活用した現場管理を努力義務として措置。

- ICT活用による現場管理を努力義務化(特定建設業者・公共工事受注者)

- ICT活用による現場管理の下請に対する指導を努力義務化(元請)

- ICT活用した現場管理の指針作成(国)

- 公共工事でのICT活用に向けての助言・指導等(公共工事発注者)

- 特定建設業者・公共工事の受注者にICTを活用した現場管理を努力義務として措置。

- 公共工事における施工体制台帳提出義務の免除

- 施工体制台帳の作成が可能な入退場管理システム等で直接発注者が施工体制を参照できる場合には、公共工事における施工体制台帳の写しの提出義務を免除する。

- 提出義務は存置されるので注意。

- 施工体制台帳の作成が可能な入退場管理システム等で直接発注者が施工体制を参照できる場合には、公共工事における施工体制台帳の写しの提出義務を免除する。

まとめ

建設業は、社会インフラの整備・管理や災害時の「地域の守り手」として、国民生活と社会経済活動を支える極めて重要な産業ですが、賃金の低さや長時間労働といった厳しい就労環境により、担い手不足が深刻化しています。2025年の建設業法改正では、こうした現場の過重な働き方を改善し、持続可能な施工体制を築くための制度整備が進められました。住宅事業者の皆様にとっても、これらの改正は日々の業務に関わる重要な変化です。法改正の趣旨を理解し、適切に対応することで、現場力と企業価値の向上につなげていきましょう。

関連情報

┃国土交通省(建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について)

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html#1

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html#1

┃国土交通省(第三次・担い手3法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~)資料

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001760946.pdf

-19.png)

-18.png)