たった15分で差をつける!「監督処分」と「罰則」完全マスター講座

投稿日 : 2025年09月12日

この違いを明確に理解することは、日々の業務を健全に進める上で、そして宅建試験で高得点を取るためにも不可欠です。

今回は、皆さんが安心して事業を営み、そして試験に臨めるよう、この「監督処分」と「罰則」について、それぞれの意味と目的、種類、手続きの流れ、そして決定的な違いを、事例を交えながらわかりやすく丁寧にご説明していきます。一緒に学んで、宅建合格を確実に手に入れましょう!

Table of Contents

「監督処分」とは?

監督処分とは、行政庁(国土交通大臣や都道府県知事など)が、法律に基づき、不動産取引業者の業務に対して行う「行政上の命令や不利益な措置」のことです。

監督処分の目的

監督処分の主な目的は、以下の2点にあります。

- 宅地建物取引業の適正な運営を確保すること

- 消費者を保護すること

もし宅建業者が宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)や関連法規に違反したり、不適切な行為をしたりした場合、行政が指導し、改善を促します。それでも改善が見られない場合には、より厳しい措置を取ることで、業界全体の健全な発展を図ります。

監督処分の種類

監督処分には、違反行為の重さによって主に3つの段階があります。

- 指示処分

- 最も軽い監督処分で、違反行為の是正を命じる「指示」が出されます。

- 【例】広告の表示に不備があったり、軽微な宅建業法違反があったりした場合に、「これを改善しなさい」という指示が出されます。

- 処分を行う主体:

- 宅建業者の免許を出した国土交通大臣や都道府県知事(これを免許権者と呼びます)だけでなく、違反行為が行われた場所を管轄する都道府県知事も行うことができます。

- 重要ポイント:

- 指示に従わない場合、次の段階である業務停止処分の対象となる可能性があります。

- 業務停止処分

- 指示処分に従わない場合や、より悪質な違反行為があった場合に、一定期間(最長1年間)業務の全部または一部の停止を命じられる処分です。

- 【例】 悪質な勧誘行為を繰り返したり、重要事項説明を適切に行わなかったり、指示処分に従わなかったりした場合がこれにあたります。

- 処分を行う主体:

- 業務停止処分も、免許権者および違反行為地を管轄する都道府県知事が行うことができます。

- 重要ポイント:

- 業務停止命令に違反した場合、最も重い免許取消処分が「必ず」下されます。

- 免許取消処分

- 宅建業者が受ける処分の中で最も重いもので、宅地建物取引業の免許が剥奪される処分です。

- 処分を行う主体:

- 免許取消処分は、その宅建業者の「免許権者」しか行うことができません。

- 免許取消の事由: 免許取消には、以下の2種類があります。

- 必要的取消事由(必ず免許を取り消さなければならない場合)

- 【例】 不正な手段で免許を取得した場合、業務停止処分に違反した場合、免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかった、または1年以上事業を休止した場合、免許の欠格事由に該当するに至った場合などです。

- 任意的取消事由(裁量で免許を取り消すことができる場合)

- 【【例】免許に付された条件に違反した場合、営業保証金を供託した旨の届出を催告されたにもかかわらず1ヶ月以内に届出をしなかった場合、宅建業者の事務所の所在地が確知できない場合に公告後30日以内に申出がなかった場合などがあります。

- 必要的取消事由(必ず免許を取り消さなければならない場合)

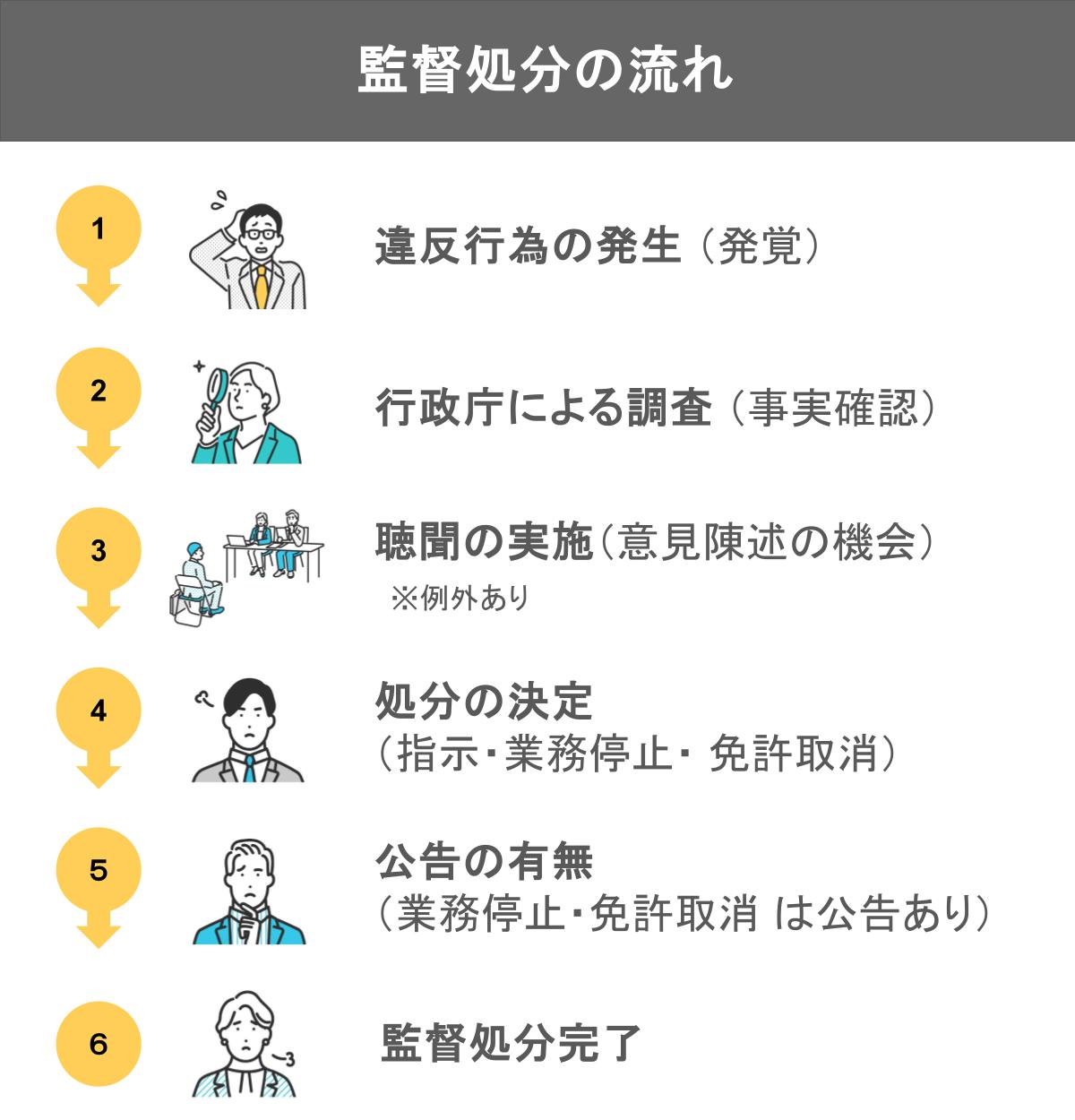

監督処分の流れ

監督処分が決定されるまでには、一般的に以下の流れをたどります。

- 違反発覚

- 行政庁が宅建業者や宅建士の違反行為を把握します。これは、消費者からの情報提供や定期的な立ち入り検査など、さまざまなきっかけで発覚します。

- 調査

- 違反行為が発覚すると、行政庁は事実関係を詳しく調査します。必要に応じて関係者への聞き取りや資料の収集などが行われます。

- 聴聞

- 処分を行う前に、処分を受ける対象者(宅建業者など)やその代理人に対し、公開の場で意見を述べたり、証拠を提出したりする機会が与えられます。これは、行政の判断が一方的にならないようにするための、非常に重要な手続きです。

- ただし、宅建業者の所在地が不明で連絡が取れない場合など、一部例外的に聴聞が行われないケースもあります。

- 処分決定

- 聴聞の内容や調査結果などを踏まえ、行政庁が最終的な処分を決定します。

- 公告

- 宅建業者に対する業務停止処分や免許取消処分が行われた場合には、その事実が「公告」されます。これにより、その処分が広く一般に知らされることになります。

- なお、指示処分や宅建士に対する処分の場合には、公告は不要です。

住宅販売実務での関連性

実際の住宅販売実務において、以下のような行為は監督処分の対象となり得ます。日頃から法令遵守を意識し、皆さんの事業に大きな影響が出ないよう注意しましょう。

- 広告表示の不備:

- 著しく事実に反する表示や、消費者を誤解させるような誇大広告を行った場合

- 重要事項説明の不履行:

- 宅地建物取引士が重要事項説明をしなかった、書面を交付しなかった、または虚偽の記載をした場合

- 宅建士証を提示しなかった場合も対象です。

- 不当な勧誘:

- 契約の締結を強要する行為

- 将来の利益について断定的な判断を提供する行為

- 相手が契約しない意思を示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為

- 帳簿や従業者名簿の不備:

- 法律で定められた帳簿や従業者名簿を備え付けていなかったり、虚偽の記載があったりした場合

- 報酬額の掲示義務違反:

- 事務所の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなかった場合

これらの違反は、皆さんの事業運営に深刻な影響を与える可能性があるため、常に法令を遵守する意識を持つことが非常に大切です。

「罰則」とは?

罰則とは、法律に違反した「犯罪行為」に対して、司法機関(裁判所)が科す「刑事上の処罰」のことです。

監督処分が行政機関による「行政処分」であるのに対し、罰則は「刑事処分」であり、全く異なる性質を持ちます。

罰則の目的

罰則の主な目的は、以下の3点にあります。

- 犯罪行為を行った者に対する処罰を与えること

- 同様の犯罪の再発を防ぐこと(一般予防・特別予防)

- 社会の秩序を維持すること

宅建業法にも罰則の規定がありますが、場合によっては刑法など他の法律の規定によって罰せられることもあります。

監督処分の種類

罰則には、主に以下の種類があります。

- . 懲役

- 刑務所に収容され、一定の労役に服させる、最も重い刑罰の一つです。

- 具体例と罰則:

- 無免許で宅建業を営んだ場合、不正な手段で免許を取得した場合、業務停止処分に違反して営業を続けた場合などは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。

- また、取引の相手方の判断に重大な影響を及ぼす事実を故意に告げなかった場合(重要な事実の不告知)は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。

- 罰金

- 国に一定の金銭を支払わせる刑罰です。懲役よりも軽い刑ですが、前科がつくという点で重要な意味を持ちます。

- 具体例と罰則:

- 誇大広告を行った場合、営業保証金を供託せずに事業を開始した場合などは、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることがあります。

- その他、以下のような違反には罰金が科されることがあります。

- 専任の宅建士の設置義務違反、報酬基準額を超える報酬を受領した場合は100万円以下の罰金。

- 重要事項説明書面(37条書面)の交付義務違反、従業者名簿や帳簿の不備、守秘義務違反などは50万円以下の罰金。

- 過料

- 罰金とは異なり行政罰であり、刑事罰(前科)はつきません。

- 具体例と罰則:

- 宅建士が宅建士証の提示義務違反をしたり、事務禁止処分中に宅建士証を提出しなかったりした場合に、10万円以下の過料に処されることがあります。

- 両罰規定

- 従業員が宅建業法違反で罰金刑に処せられた場合、その従業員を雇用している法人である宅建業者(使用者)も、同様の罰金刑を受けることがあります。

- 特に、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科されるような重大な違反の場合、法人は1億円以下の罰金刑に処されることがあります。

罰則の流れ

犯罪行為が発覚してから刑が確定するまでの一般的な流れは以下のとおりです。

- 犯罪発覚

- 警察などの捜査機関が犯罪行為を認知します。これは、被害届の提出や情報提供、職務質問など、様々なきっかけで発生します。

- 捜査

- 警察や検察による逮捕、事情聴取、証拠収集などの捜査が行われます。

- 起訴

- 捜査の結果、検察官が裁判所に刑事裁判を求めることです。検察官が起訴しない場合は、裁判は行われません。

- 裁判

- 裁判所で公判が開かれ、検察官と弁護人がそれぞれの主張を行い、証拠を調べながら、有罪か無罪か、どのような刑罰を科すかが審理されます。

- 刑の確定

- 裁判の結果、刑が確定します。これにより、懲役や罰金などの刑が執行されます。

住宅販売実務での関連性

住宅販売の実務において、以下のような行為は罰則の対象となり、刑事処分を受ける可能性があります。

- 無免許営業: 宅建業の免許を持たずに宅建業を営んだ場合

- 詐欺行為: 重要な事実を隠したり、虚偽の事実を告げたりして顧客を騙し、契約を締結させた場合

- 誇大広告: 事実に著しく相違する広告で顧客を誤認させた場合

- 顧客資金の横領: 顧客から預かった金銭を不正に費消した場合(これは刑法の詐欺罪や業務上横領罪などに該当します)

宅建業法以外の法律、例えば刑法(詐欺罪、背任罪など)や不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などに違反した場合も、罰則の対象となることがありますので、十分に注意が必要です。

「監督処分」と「罰則」の決定的な違い

これまで見てきたように、「監督処分」と「罰則」は似ているようで全く異なるものです。その決定的な違いをまとめてみましょう。

| 項目 | 監督処分 | 罰則 |

|---|---|---|

| 処分の主体 | 行政庁(国土交通大臣、都道府県知事) | 司法機関(裁判所、検察官) |

| 処分の目的 | 是正、健全化(行政指導、業務の適正化) | 罪への処罰(犯罪行為への制裁、再発防止) |

| 違反行為の性質 | 行政法規(宅建業法など)違反 | より重大な犯罪行為(刑法などにも抵触) |

| 結果と影響 | 行政上の不利益(免許取消、業務停止) 前科はつかない |

刑事罰(懲役、罰金) 前科(刑事罰の記録)がつく 社会生活(職業、信用など)に大きな影響 |

住宅販売実務での関連性

重要なのは、一つの違反行為が「監督処分」と「罰則」の両方の対象となる可能性があるということです。

例えば、お客様を騙すような悪質な詐欺的販売を行った場合を考えてみましょう。

- 宅建業者としては、免許取消処分(監督処分)の対象となる可能性があります。

- 同時に、刑法の詐欺罪として罰金刑や懲役刑(罰則)に問われる可能性もあります。

また、業務停止処分に違反して営業を続けた場合も、免許の必要的取消処分と刑事罰(懲役・罰金)の両方が科されます。

これは例えるならば、信号無視が罰金につながるだけでなく、免停や免許取り消しにもつながるように、不動産取引における違反行為も、その性質や情状の重さによって、行政の指導・監督と司法の処罰の両方から評価されることがあるのです。

事例で理解を深める!

具体的な事例を通して、「監督処分」と「罰則」の違いをより深く理解しましょう。

監督処分の事例

■重要事項説明の記載不備による指示処分

ある宅建業者が、お客様への重要事項説明書に記載すべき事項の一部を記載しなかったことが判明しました。

ある宅建業者が、お客様への重要事項説明書に記載すべき事項の一部を記載しなかったことが判明しました。

この行為は、宅地建物取引業法における重要事項説明義務違反に該当し、通常は免許権者または業務地の知事から7日間の業務停止処分を受ける可能性があります(書面を交付しなかった場合は15日間)。

ただし、関係者に損害が発生せず、直ちに是正するなどの特定の軽減事由がある場合には、指示処分に軽減され、速やかに是正するよう命じられることがあります。

ただし、関係者に損害が発生せず、直ちに是正するなどの特定の軽減事由がある場合には、指示処分に軽減され、速やかに是正するよう命じられることがあります。

■誇大広告による業務停止処分

とある宅建業者が、販売物件の広告に、実際よりも著しく優良であるかのように見せかける『誇大広告』を行ったことが判明しました。

とある宅建業者が、販売物件の広告に、実際よりも著しく優良であるかのように見せかける『誇大広告』を行ったことが判明しました。

この行為は、免許権者または業務地の知事から業務停止処分(標準処分例として15日間)を受けることがあります。

さらに、この行為は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるなど、罰則(刑事罰)の適用を受ける可能性もあります。

さらに、この行為は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるなど、罰則(刑事罰)の適用を受ける可能性もあります。

罰則の事例

■無免許営業による罰金刑

宅建業の免許を持たない個人が、反復継続して不動産の売買仲介を行った場合、「無免許営業」として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります。

宅建業の免許を持たない個人が、反復継続して不動産の売買仲介を行った場合、「無免許営業」として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります。

■従業者名簿の虚偽記載による罰金刑

宅建業者の従業員が従業者名簿に虚偽の記載をした場合、その従業員は50万円以下の罰金に処されるだけでなく、雇用主である宅建業者も同様の罰金刑を受ける可能性があります(両罰規定)。

宅建業者の従業員が従業者名簿に虚偽の記載をした場合、その従業員は50万円以下の罰金に処されるだけでなく、雇用主である宅建業者も同様の罰金刑を受ける可能性があります(両罰規定)。

複合事例

■悪質な二重売買による免許取消と詐欺罪

ある宅建業者が、すでに他の人に売却済みの物件を、別の買主にも重ねて売却する『二重売買』を故意に行ったとします。

ある宅建業者が、すでに他の人に売却済みの物件を、別の買主にも重ねて売却する『二重売買』を故意に行ったとします。

この行為は、宅建業者として「不正または著しく不当な行為」に該当し、と判断されれば、免許権者から『免許取消処分』の対象となります(必要的取消事由)。

さらに、この行為は買主を欺き金銭を詐取する行為であるため、刑法の『詐欺罪』に該当するだけでなく、宅地建物取引業法における『重要な事実の不告知(事実告知義務違反)』として、行為者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。また、法人である宅建業者に対しても1億円以下の罰金が科されることがあります(両罰規定)。

さらに、この行為は買主を欺き金銭を詐取する行為であるため、刑法の『詐欺罪』に該当するだけでなく、宅地建物取引業法における『重要な事実の不告知(事実告知義務違反)』として、行為者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。また、法人である宅建業者に対しても1億円以下の罰金が科されることがあります(両罰規定)。

過去問にチャレンジ!

では、宅建試験の過去問に挑戦して、理解度を確かめてみましょう。

令和6年(2024年)

■問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

■選択肢

- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。

- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

解説と解答のポイント

この問題は宅地建物取引業法における宅地建物取引業者に対する監督処分に関する理解を問うものです。

- 選択肢1(正しい)

- 宅建業者が指示処分に従わない場合、業務停止処分を受ける可能性があります。さらに、その業務停止処分に違反した場合には、免許権者は必ずその免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由)。

- 選択肢2(誤り)

- 宅建業者の事務所の所在地が確知できない場合、免許権者はその事実を公告しますが、免許を取り消すことができるのは、その公告の日から「30日」を経過しても宅建業者から申出がない場合です。「2週間」ではないため、本記述は誤りです。

- 選択肢3( 誤り)

- 宅建業者に対する免許取消処分を行う場合、公開による聴聞を行う必要があります。例外的に非公開となる場合がある、という記述は誤りです。

- 選択肢4(誤り)

- 免許取消処分だけでなく、宅建業者に対する業務停止処分を行った場合も、その旨を公告しなければなりません。指示処分の場合のみ公告は不要です。

平成28年(2016年)

■問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

■選択肢

- Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

- Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

- Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

- Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

解説と解答のポイント

この問題は宅地建物取引業法における宅地建物取引業者に対する監督処分に関する理解を問うものです。

- 選択肢1(正しい)

- 宅地建物取引業者が重要事項説明義務に違反した場合、これは業務停止処分の事由に該当します。免許権者(この場合は甲県知事)または業務地の知事は、宅地建物取引業者に対して1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができます。したがって、Aが重要事項説明を行わなかった場合、甲県知事から業務停止を命じられる可能性があります。

- 選択肢2(誤り)

- 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合も業務停止処分の事由です。業務停止処分は、免許権者だけでなく、業務が行われた場所を管轄する都道府県知事も行うことができます。したがって、Aが乙県内で著しく不当な行為を行った場合、乙県知事もAに対して業務停止を命じることができます。

- 選択肢3(誤り)

- 指示処分に従わないことは、業務停止処分の事由に該当します。しかし、業務停止処分の期間は最長で1年間と定められています。したがって、「1年を超える期間を定めて」業務停止を命ずることはできません。指示処分に違反した場合の業務停止は、標準的な処分例で15日とされていますが、加重されることもあります。

- 選択肢(誤り)

- 宅地建物取引業者が自ら所有する物件を賃貸する行為は、宅地建物取引業には該当しないため、宅地建物取引業法の適用を受けません。したがって、貸主Aは重要事項説明を行う義務を負わず、これを行わなくても業務停止処分を受けることはありません。

平成25年(2013年)

■問題

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

■選択肢

- Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。

- Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。

- Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。

- Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。

解説と解答のポイント

この問題は、宅地建物取引業者に対する監督処分と宅地建物取引士に対する監督処分の種類に関する知識を問うものです。

- 選択肢1(誤り)

- 宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をした行為は、事務禁止処分の事由に該当します。この場合、登録を行った都道府県知事(甲県知事)だけでなく、業務地の都道府県知事(乙県知事)も、当該取引士に対して事務禁止処分を行うことができます。したがって、「事務の禁止の処分を受けることはない」とする記述は誤りです。

- 選択肢(正しい)

- 宅地建物取引士が不正な手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合、登録消除処分の対象となります。しかし、登録消除処分を行う権限は、登録を行った都道府県知事(この場合は甲県知事)のみにあります。したがって、乙県知事がAの登録を消除することはできません。

- 選択肢(誤り)

- 取引士が事務の禁止処分に違反した場合は、登録消除処分の事由に該当します。そして、登録消除処分を行うことができるのは、登録を行った都道府県知事(甲県知事)のみです。したがって、甲県知事は、事務禁止処分に違反したAの登録を消除することができます。

- 選択肢4(誤り)

- 宅地建物取引士は、国土交通大臣または都道府県知事からその事務について必要な報告を求められることがあります。この権限は、登録知事(甲県知事)だけでなく、当該都道府県の区域内でその事務を行う知事(乙県知事)も有しています。さらに、取引士に対する指示処分や事務禁止処分は、登録知事だけでなく、業務地の都道府県知事も行うことができます。したがって、「乙県知事から必要な指示を受けることはない」とする記述は誤りです。

まとめ

今回は、「監督処分」と「罰則」の違いについて詳しく解説しました。この二つは混同されがちですが、その性質、目的、そして皆さんに与える影響は大きく異なります。

■監督処分と罰則の決定的な違い

- 監督処分:

- 行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)が、宅建業の是正や健全化を目的に行います。

- 結果として、行政上の不利益(指示、業務停止、免許取消)を伴いますが、前科はつきません。

- 罰則:

- 司法機関(裁判所や検察官)が、法律に違反した犯罪行為の処罰を目的に行います。

- 結果として、刑事罰(懲役、罰金)を伴い、前科がつきます。これは社会生活(職業、信用など)に大きな影響を及ぼします。

■実務と試験への活かし方

重要なのは、一つの違反行為が、監督処分と罰則の両方の対象となる可能性があるということです。これらの違いを明確に理解することは、皆さんのビジネスを守り、そして宅建試験を突破するための強力な武器となるでしょう。

不動産取引は、お客様の人生を左右する大切な仕事です。常に法令を遵守し、誠実な業務を行うことで、皆さん自身とお客様、そして業界全体の信頼を守ることができます。宅建試験の勉強においても、この「法令遵守」という不動産取引の根幹にある考え方を意識すると、より深い理解に繋がり、合格への道が開きます。

例えるなら、監督処分は、車の運転で交通ルールから少し外れた際に、警察が注意したり、違反点数を加算したりするようなものです。一方、罰則は、重大な交通事故を起こしてしまい、裁判所で刑事責任を問われるようなものです。どちらも「ルール違反」ですが、その重みと結果は全く異なります。

日々の運転(業務)において、常に安全運転(法令遵守)を心がけ、お客様や社会から信頼されるドライバー(宅建業者・宅建士)を目指しましょう!

皆さんの宅建試験合格、そして今後のご活躍を心から応援しています!