たった15分で差をつける!「代理」と「復代理」完全マスター講座

投稿日 : 2025年07月24日

宅地建物取引士(宅建士)試験において、民法は合格の鍵を握る重要科目の一つです。中でも「代理」に関する知識は、毎年高い確率で出題され、2020年の民法改正により、その重要性はさらに増しています。このテーマを深く理解することは、試験合格への近道となるだけでなく、日々の住宅販売実務においても、お客様との信頼関係を築き、契約トラブルを未然に防ぐ上で不可欠なスキルとなります。

本記事では、「代理」と「復代理」の基本的な意味から、それぞれの仕組み、そして両者の決定的な違いを、宅建試験対策と実務応用力の向上に焦点を当てて徹底解説します。法律に苦手意識がある方でも理解しやすいよう、図や具体例を交えながら丁寧に説明しますので、ぜひ最後までお読みいただき、自信を持って試験に臨み、実務での応用力を高めていきましょう。

Table of Contents

「代理」の基本を押さえよう

「代理」とは、本人の代わりに別の人が契約などの意思表示を行い、その結果生じる法的な効果が直接本人に帰属する仕組みです。本人が直接行動できない場合や、専門家が対応した方が都合が良い場合に利用されます。

たとえば、あなたが家を売りたいけれど、忙しくて自分で買主を探せないとしましょう。そこで不動産会社に売却を依頼し、その不動産会社があなたの代理人として買主と売買契約を結びます。この場合、実際に契約を結んだのは不動産会社ですが、家の売買が成立したという法的な効果は、直接あなたに発生します。

代理は、大きく分けて以下の2種類があります。

■法定代理(ほうていだいり)

法定代理は、法律によって代理権が与えられるケースです。

法定代理は、法律によって代理権が与えられるケースです。

- 例: 未成年者の親権者や、判断能力が不十分な人の成年後見人など。

- 特徴: 代理人が行える範囲は、法律で定められています。

■任意代理(にんいだいり)

任意代理は、本人の意思に基づいて代理権が与えられるケースです。

任意代理は、本人の意思に基づいて代理権が与えられるケースです。

- 例: 不動産売買の際の不動産会社や、訴訟を依頼された弁護士など。

- 特徴: 本人から「委任状」を受け取ったり、「委任契約」を結んだりして代理権を得ます。代理人が行える範囲は、本人が与えた権限によって決まります。もし権限の範囲が明確でなくても、代理人は以下の行為を行うことができます。

- 保存行為: 財産を現状維持するための行為(例:家屋の修繕)。

- 利用行為: 財産から収益を得るための行為(例:アパートの賃貸)。

- 改良行為: 物または権利の性質を変えない範囲内で、財産の価値を増やすための行為(例:家屋に造作をつけることの請負契約、無利息消費貸借を利息付に改める契約)。

代理が成立するための要件とその他のルール

代理が有効に成立し、その効果が本人に帰属するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

■代理成立の主な要件

- 代理権があること:

- まず、代理人に代理権が与えられている必要があります。

- 本人の代理であることを示すこと(顕名-けんめい):

- 代理人は、相手方に対して「私は〇〇さんの代理人です」と、本人の代理人として行動していることを明確に伝える必要があります。

■顕名をしなかった場合どうなる?

もし代理人が顕名をせずに契約を結んでしまった場合、原則として、その契約は代理人自身が結んだものとみなされ、本人にはその効果は及びません。

もし代理人が顕名をせずに契約を結んでしまった場合、原則として、その契約は代理人自身が結んだものとみなされ、本人にはその効果は及びません。

しかし、例外もあります。相手が、その契約が本人のために行われたことを知っていた(悪意)か、または知ることができた(善意・有過失)場合は、その効果は例外的に本人に帰属します。

■代理人は行為能力者でなくてもOK

代理人は、必ずしも法律上の行為能力者である必要はありません。たとえば、未成年者でも代理人になることができます。この場合、本人は「代理人が未成年者だったから」という理由で、その契約を取り消すことはできません。

代理人は、必ずしも法律上の行為能力者である必要はありません。たとえば、未成年者でも代理人になることができます。この場合、本人は「代理人が未成年者だったから」という理由で、その契約を取り消すことはできません。

ただし、例外的に、制限行為能力者である親が、同じく制限行為能力者である子(本人)の法定代理人として行った行為は、本人が取り消すことができます。

■代理権の消滅について

代理権は、特定の状況で消滅します。主な消滅事由は以下の通りです。

代理権は、特定の状況で消滅します。主な消滅事由は以下の通りです。

- 本人の死亡

- 代理人の死亡

- 代理人の破産手続開始の決定

- 代理人の後見開始の審判

しかし、いくつか注意点があります。

- 法定代理の場合:

- 本人が破産したり、後見開始の審判を受けたりしても、法定代理人の代理権は消滅しません。

- 不動産登記の申請:

- 不動産登記の申請のための代理権は、本人が死亡しても消滅しないとされています。

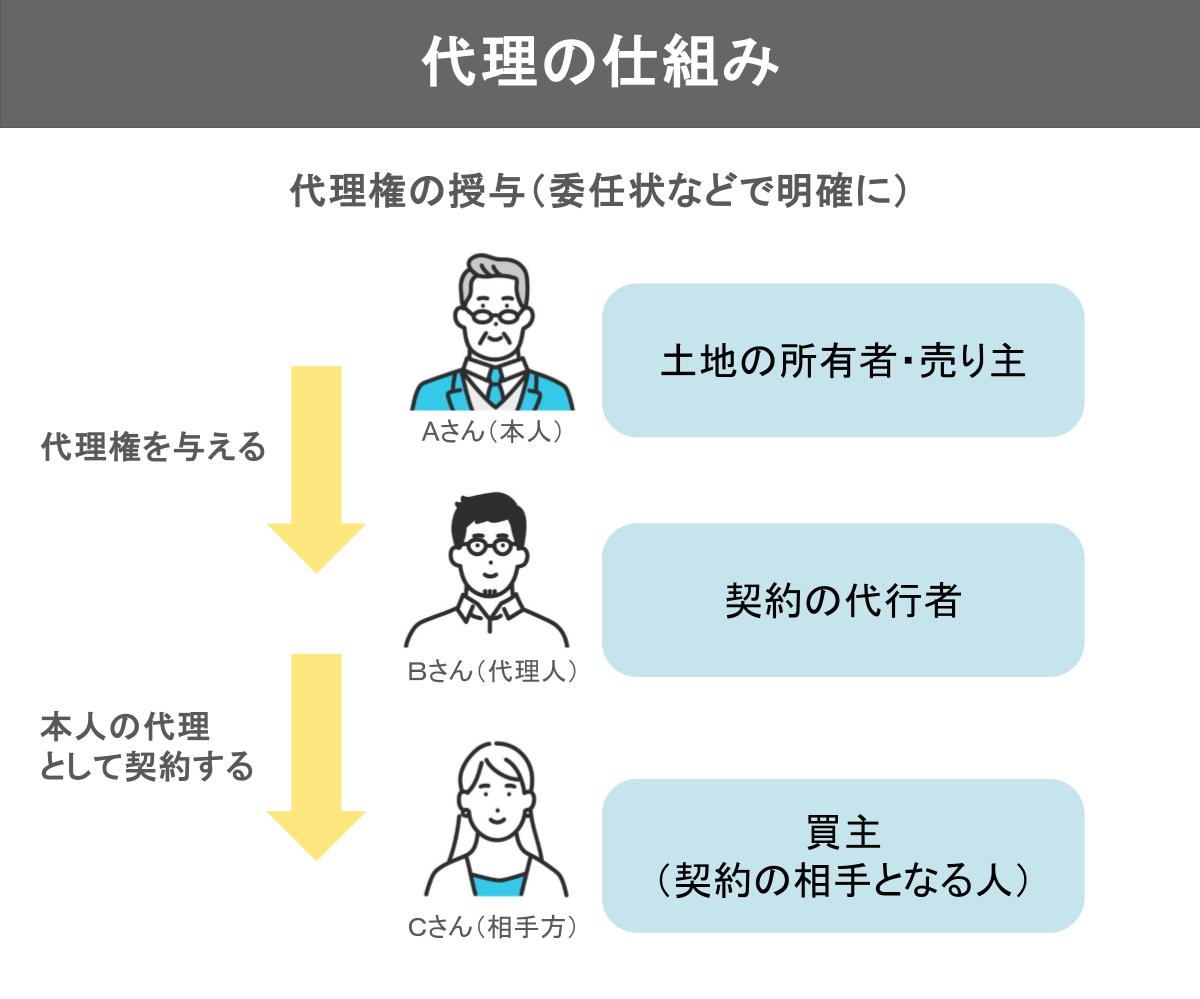

代理の仕組みを図で理解する

「代理」の基本的な関係は、以下の図で表すことができます。

【例】

土地を売りたいAさん(本人)が、不動産会社のBさん(代理人)に、「私の代わりに土地の売買契約をしてきて」と頼んだとした場合

土地を売りたいAさん(本人)が、不動産会社のBさん(代理人)に、「私の代わりに土地の売買契約をしてきて」と頼んだとした場合

この図が示すように、本人が代理人に「代理権」を与えます。そして、その代理人が相手方に対して契約などの「代理行為」を行います。

ポイントは、代理人の行った行為の効果は、最終的に本人に直接帰属するという点です。つまり、代理人が契約を結んでも、その契約の責任や権利は直接本人に発生するのです。

住宅販売実務での関連性

住宅販売の実務では、「代理」の知識が非常に重要になります。特に「代理媒介契約」は、その典型的な例です。

代理媒介契約

「代理媒介契約」とは、不動産会社が売主の「代理人」として、買主との売買契約を直接締結する権限を持つ媒介契約の一種です。

■なぜ代理の知識が重要なのか?

このような代理媒介契約を結ぶ際、不動産会社は以下の点を特に注意深く確認する必要があります。

このような代理媒介契約を結ぶ際、不動産会社は以下の点を特に注意深く確認する必要があります。

- 適切な代理権限の付与:

- 売主が不動産会社に、きちんと代理権を与えているか。

- 委任状・委任契約書の内容:

- 代理権の範囲が明確に記載されているか、その内容を細部まで確認することが不可欠です。

■トラブル防止と取引の安全性確保

これらの確認を怠ると、後々「代理権の範囲を超えた行為だったから契約は無効だ」といったトラブルに発展する可能性があります。

これらの確認を怠ると、後々「代理権の範囲を超えた行為だったから契約は無効だ」といったトラブルに発展する可能性があります。

「代理」に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、住宅取引の安全性を確保し、売主と買主双方にとって安心できる取引を実現できるのです。

「復代理」の仕組みを徹底解説

「復代理(ふくだいり)」とは、すでに本人から代理権を与えられている代理人が、さらに別の復代理人を選び、その復代理人に本人を代理させる仕組みです。

ここで大切なのは、復代理人は「代理人の代理人」ではなく、あくまで「本人の代理人」であるという点です。そのため、復代理人が行った行為の効果は、代理人を介さずに、直接本人に帰属します。

例えば、広範囲の物件を扱う不動産会社(代理人)が、ある特定の地域での販売活動を、その地域に詳しい別の不動産会社(復代理人)に任せるといったケースがこれにあたります。

復代理人を選べる条件

復代理人を選任できるかどうかは、代理人の種類によってルールが異なります。

■任意代理人が復代理人を選任する場合

任意代理人は、本人が「この人に任せたい」と信頼して選ばれた代理人です。そのため、原則として、自由に復代理人を選任することはできません。

任意代理人は、本人が「この人に任せたい」と信頼して選ばれた代理人です。そのため、原則として、自由に復代理人を選任することはできません。

しかし、例外的に以下のいずれかの場合は選任が認められます。

- 本人の許諾を得た場合:

- 本人から「復代理人を選んでも良いですよ」と許可を得た場合。

- やむを得ない事由がある場合:

- 例えば、代理人が急病で仕事ができなくなったなど、復代理人を選任せざるを得ない理由がある場合。

■法定代理人が復代理人を選任する場合

法定代理人は、法律によって自動的に代理権を与えられています。そのため、本人の意思に関わらず、自己の責任においていつでも自由に復代理人を選任することができます。

法定代理人は、法律によって自動的に代理権を与えられています。そのため、本人の意思に関わらず、自己の責任においていつでも自由に復代理人を選任することができます。

復代理人の権限と消滅

- 権限の範囲:

- 復代理人の権限は、元の代理人が持っている代理権の範囲を超えることはできません。

- 代理権の消滅:

- 代理人の代理権がなくなれば、復代理人の代理権も同時に消滅します。

- 代理人自身の代理権:

- 代理人が復代理人を選任したとしても、代理人自身の代理権が消滅することはありません。代理人も引き続き、本人を代理することができます。

復代理は、特定の業務を効率的に進める上で便利な仕組みですが、その選任要件や権限の範囲には注意が必要です。

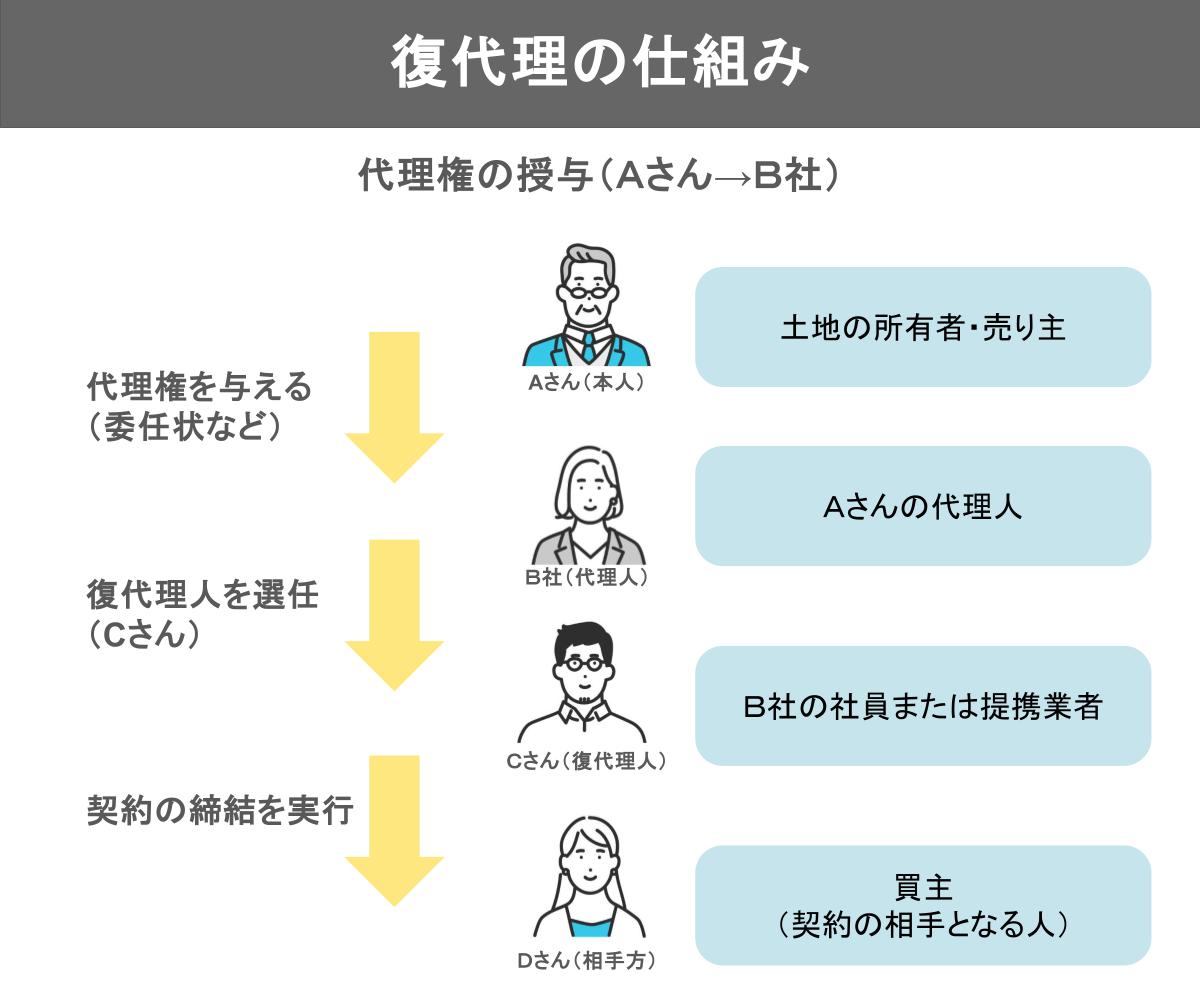

復代理の仕組みを図で理解する

「復代理」は、通常の代理関係がさらに一歩進んだものです。その関係性を以下の図で見てみましょう。

【例】

土地の売主であるAさんが、不動産会社B(代理人)に売却の代理を依頼。

ところが、B社の担当者が多忙のため、信頼できる別の営業担当Cさん(復代理人)に実際の売却業務を任せた場合。

土地の売主であるAさんが、不動産会社B(代理人)に売却の代理を依頼。

ところが、B社の担当者が多忙のため、信頼できる別の営業担当Cさん(復代理人)に実際の売却業務を任せた場合。

この図が示しているのは、まず本人が代理人に代理権を与え、その代理人がさらに復代理人を選任するという流れです。そして、その復代理人が相手方に対して、契約などの代理行為を行います。

重要なのは、復代理人の行った行為の効果は、代理人を介することなく、直接本人に帰属するという点です。つまり、復代理人が契約を結んだ場合でも、その契約の権利や義務は、最終的に本人に直接発生するのです。

住宅販売実務での関連性

住宅販売の現場では、広範囲な物件を扱う不動産会社(代理人)が、特定の地域に詳しい提携業者(復代理人)に販売活動の一部を任せるケースがあります。これは一見効率的ですが、ここに「復代理」の重要なルールが関わってきます。

もし、不動産会社が売主(本人)から依頼を受けた「任意代理人」である場合、自由に復代理人を選任することはできません。復代理人を選ぶには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。

- 売主(本人)の承諾を得る

- 代理人が急病などで業務を遂行できないといった「やむを得ない事由」がある

これらの条件を満たさずに復代理人を選任してしまうと、その行為は無権代理とみなされ、最悪の場合、契約自体が無効になってしまうリスクがあります。

このような事態を避けるためには、「復代理」の仕組みを正しく理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。これにより、スムーズな取引が実現し、不必要なトラブルを未然に防ぐことができます。

無権代理

「無権代理」とは、代理権がない者が本人の代理人として行為することです。原則としてその行為は本人に効力を生じませんが、本人が追認すれば有効となります。また、代理権がないにもかかわらず契約した無権代理人は、相手方に対し、契約の履行または損害賠償の責任を負います。

「代理」と「復代理」の決定的な違いと試験対策のポイント

「代理」と「復代理」の決定的な違い

「代理」と「復代理」は、一見似ていますが、法的な仕組みは異なります。この違いをしっかり理解することが、宅建試験の難問やひっかけ問題に対応するための鍵となります。特に、代理人の責任の範囲や復代理人を選任する際の条件は、民法改正で変わった点も多いので、正確に把握しておきましょう。

以下の表で、両者の主な違いを比較します。

| 項目 | 代理 | 復代理 |

|---|---|---|

| 概念 | 本人が代理人に権限を与え、本人を代理させる | 代理人がさらに別の代理人(復代理人)を選任し、本人を代理させる |

| 権限の発生原因 | 法律の規定(法定代理) または 本人の授権(任意代理) | 代理人の選任 |

| 地位 | 本人の代理人 | 本人の代理人(※代理人の代理人ではありません) |

| 任意代理人が復代理人を選任する条件 | 本人が自らの意思で選任 | 本人の許諾 または やむを得ない事由 が必要 |

| 法定代理人が復代理人を選任する条件 | 法律が自動的に定める | 自己の責任でいつでも自由に選任可能 |

| 代理人の責任(復代理人の行為に対する) | ー | 任意代理人: 復代理人の不始末に対し、本人との事務処理契約における債務不履行として責任を負う。選任・監督責任に限定されません。 法定代理人: 原則として復代理人の行為に関する全責任を負います。ただし、やむを得ない事由で選任した場合は、選任および監督についてのみ責任を負います。 |

宅建試験対策の重要ポイント

ここでは、宅建試験で特に狙われやすい「代理」関連の重要ポイントを解説します。

■民法改正による任意代理人の責任の変更

旧民法では、任意代理人が復代理人を選任した場合の責任は、「選任と監督の責任に限定される」とされていました。しかし、新民法ではこの限定規定が削除されました。これにより、任意代理人の責任は「債務不履行の一般原則」に従うことになります。

旧民法では、任意代理人が復代理人を選任した場合の責任は、「選任と監督の責任に限定される」とされていました。しかし、新民法ではこの限定規定が削除されました。これにより、任意代理人の責任は「債務不履行の一般原則」に従うことになります。

これは、復代理人の選任や監督だけでなく、より広い範囲で責任を負う可能性があることを意味します。例えば、本人が復代理人を指名した場合でも、その復代理人が不適切だと知りながら本人に伝えなかったり、解任しなかったりすれば、代理人は責任を負うことになります。

■利益相反行為(りえきそうはんこうい)

これは、代理人自身にとって利益になるが、本人にとっては不利益となる行為のことです。

例えば、代理人が自分のお金を返すために、本人の土地に勝手に抵当権(担保)を設定するようなケースです。

これは、代理人自身にとって利益になるが、本人にとっては不利益となる行為のことです。

例えば、代理人が自分のお金を返すために、本人の土地に勝手に抵当権(担保)を設定するようなケースです。

【新民法での扱い】

このような利益相反行為は、原則として代理権がない人がした行為(無権代理行為)とみなされます。

ただし、本人が事前に許可していれば、その行為は有効です。

このような利益相反行為は、原則として代理権がない人がした行為(無権代理行為)とみなされます。

ただし、本人が事前に許可していれば、その行為は有効です。

■代理権の濫用(らんよう)

代理人が、与えられた代理権の範囲内で行動しながらも、その目的が自己や第三者の利益を図るためである場合を指します。

例えば、土地を売る権限を与えられた代理人が、売ったお金を自分の借金返済に充てる目的で土地を売却するケースです。

代理人が、与えられた代理権の範囲内で行動しながらも、その目的が自己や第三者の利益を図るためである場合を指します。

例えば、土地を売る権限を与えられた代理人が、売ったお金を自分の借金返済に充てる目的で土地を売却するケースです。

【新民法での扱い】

相手がその目的を知っていた(悪意)か、知ることができた(善意・有過失)場合、その行為は代理権がない人がした行為(無権代理行為)とみなされます。

これは、旧民法での裁判所の判断(判例)を明文化したもので、本人による追認(後から認めること)や、相手が責任を追及できる余地を残すことで、より柔軟な解決ができるようになりました。

相手がその目的を知っていた(悪意)か、知ることができた(善意・有過失)場合、その行為は代理権がない人がした行為(無権代理行為)とみなされます。

これは、旧民法での裁判所の判断(判例)を明文化したもので、本人による追認(後から認めること)や、相手が責任を追及できる余地を残すことで、より柔軟な解決ができるようになりました。

■無権代理(むけんだいり)の原則と例外

代理権がない人がした行為は、原則として本人には効力が生じません。

しかし、以下の場合は例外的に本人に効力が生じたり、責任を追及できたりします。

代理権がない人がした行為は、原則として本人には効力が生じません。

しかし、以下の場合は例外的に本人に効力が生じたり、責任を追及できたりします。

- 本人の追認:

- 本人が後からその行為を「追認(ついにん)」すれば、契約を結んだ時点にさかのぼって有効になります。

- 相手方の請求:

- 無権代理行為の相手は、無権代理人に対して「契約を実行しろ」と求めるか、「損害を賠償しろ」と請求することができます。

- 民法改正による変更:

- 相手に過失があっても、無権代理人自身が代理権がないことを知っていた場合は、責任を追及できるようになりました。

■表見代理(ひょうけんだいり)

無権代理行為であっても、本人が「この人には代理権があるように見える」という状況を作り出し、それを相手が信用した場合には、例外的に本人にその効果を認める制度です。

主なケースは以下の3つです。

無権代理行為であっても、本人が「この人には代理権があるように見える」という状況を作り出し、それを相手が信用した場合には、例外的に本人にその効果を認める制度です。

主なケースは以下の3つです。

- 代理権授与の表示による表見代理:

- 本人が、代理権を与えていないのに「代理権を与えた」と表示した場合。

- 権限外の行為の表見代理:

- 代理人が、与えられた権限を超えた行為をした場合。

- 代理権消滅後の表見代理:

- 代理権が消滅した後に、元代理人が代理行為をした場合。

住宅販売実務での関連性

住宅販売の現場では、「代理」と「復代理」の知識が、契約の有効性やトラブル発生時の責任の所在を判断する上で非常に大切になります。

例えば、不動産売買において、代理人が与えられた権限を超えて行動したり(例えば、売る権限がないのに勝手に売買契約を結んでしまったり)、代理権を悪用したり(例えば、売却代金を自分のものにしてしまったり)するケースが考えられます。このような場合、原則としてその契約は本人には効力が生じない「無権代理」となり、最悪の場合は契約が無効になる可能性があります。もし契約が無効になれば、買主は、無権代理行為をした人に対して、契約の履行を求めたり、損害賠償を請求したりすることになります。

特に、不動産会社が代理人として関わる場合は、以下の点に細心の注意を払う必要があります。

- 権限の明確化:

- 代理権の範囲を明確にし、その範囲から逸脱したり、権限を悪用したりしていないかを常に確認する義務があります。

- 復代理人の選任:

- もし復代理人を選ぶ場合は、売主(本人)の承諾を得るか、あるいは急病など「やむを得ない事由」があるかといった、正当な理由に基づいているかを確認することが不可欠です。

これらのポイントをきちんと理解し、適切な手続きを踏むことで、トラブルを未然に防ぎ、買主と売主双方にとって安全でスムーズな不動産取引を実現できるでしょう。

過去問にチャレンジ!

ここでは、「代理」と「復代理」に関する宅地建物取引士試験の過去問を2問ご紹介します。これまでの解説を踏まえて、ご自身で解答を導き出せるか試してみましょう。

平成21年(2009年)

■問題

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

■選択肢

- Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

- Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。

- Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる。

- Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

解説と解答のポイント

この問題は代理行為の要件と代理人の責任に関する理解を問うものです。

- 選択肢1(誤り )

- 代理人が本人に代わって意思表示を行い、その効果を本人に帰属させるためには、相手方に対して本人のためにすることを示す「顕名(けんめい)」が必要です。もし代理人が顕名をせずに法律行為を行った場合、原則としてその行為は代理人自身のために行われたものとみなされ、その効果は代理人に帰属します。

- しかし、例外として、相手方がその行為は本人のためにするものであることを知っていた(悪意)場合や、知ることができた(善意・有過失)場合には、その契約の効果は本人に帰属します。

- 本問では、Bが顕名をせず「売主B」と表示して契約しましたが、買主Cは「Bは売主Aの代理人として契約していると知っていた」とあります。これは相手方Cが悪意であったケースに該当します。したがって、この売買契約はBC間ではなく、本人であるAとCとの間に成立します。よって、記述は誤りです。

- 選択肢2(正しい)

- 代理人は、意思能力があれば行為能力者である必要はありません。つまり、制限行為能力者(例:未成年者)であっても代理人になることができ、その代理行為は有効です。本人があえて制限行為能力者に代理権を与えた場合、その責任は本人にあるため、後から代理人が制限能力者であることを理由に契約を取り消すことはできません。

- 本問では、代理人Bが未成年者であったとしても、AはBが未成年であることを理由に契約を取り消すことはできません。よって、記述は正しいです。

- 選択肢3(誤り )

- 「委任による代理人」は任意代理人を指します。任意代理人は、本人が信頼して選任したものであるため、原則として自由に復代理人を選任することはできません。

- 例外として、「本人の許諾を得たとき」または「やむを得ない事由があるとき」に限り、復代理人を選任できます。

- 本問の記述は「Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる」としており、これは任意代理人の復代理人選任の原則に反します。よって、記述は誤りです。

- 選択肢4(誤り)

- 「当事者双方の代理人となること」は双方代理と呼ばれ、同一の法律行為について当事者双方の代理人となることは原則として禁止されています。これは、代理人が両者の利益のために最善を尽くすことができないため、本人や当事者の利益を不当に害するおそれがあるからです。双方代理は無権代理行為とみなされます。

- ただし、債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為については例外的に認められます。

- 本問では「Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる」としていますが、「Aの意向にかかわらず」とあるため、Aの許諾がないと判断できます。したがって、双方代理が認められず、Bは売買契約を締結できません。よって、記述は誤りです。

平成29年(2017年)

■問題

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

■選択肢

- 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。

- 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

- 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

- 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

解説と解答のポイント

この問題は代理権の範囲と復代理人の選任・責任、日常家事代理権に関する理解を問うものです。

- 選択肢1(正しい)

- 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、その権限の範囲内で代理行為を行う権限を有します。この権限には、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限も含まれるとされています。

- これは、取消の意思表示が相手方の同意を必要としない法律行為であることからも自然な解釈です。よって、記述は正しいです。

- 選択肢2(正しい )

- 「委任による代理人」とは任意代理人を指します。任意代理人は、原則として自由に復代理人を選任できませんが、例外として、「本人の許諾を得たとき」または「やむを得ない事由があるとき」に限り、復代理人を選任することができます。

- 本問の記述は、この例外的な選任要件に完全に合致しています。よって、記述は正しいです。

- 選択肢3(誤り )

- 復代理人は、本人の代理人であり、「代理人の代理人」ではありません。そのため、復代理人の行為の効果は、直接本人に帰属します。

- 復代理人は、委任事務で受け取った物を本人に引き渡す義務(受領物引渡義務)を負います。また、代理人に対しても同様の義務を負いますが、復代理人が受領した金銭を代理人に引き渡した場合には、特段の事情がない限り、本人に対する受領物引渡義務も消滅します。これは、復代理人に二重の負担を課すことを避けるためと考えられます。

- 本問の記述は「本人に対する受領物引渡義務は消滅しない」としており、これが誤りです。

- 選択肢4(正しい )

- 夫婦は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項については、互いに他の一方を代理して法律行為をすることができます。

- これは判例によって認められているもので、夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をした場合、他の一方もその債務について連帯して責任を負うという民法の規定(民法761条)を根拠としています。よって、記述は正しいです。

まとめ

この記事では、宅建試験の重要テーマである「代理」と「復代理」について解説しました。

- 代理とは、本人が代理人に権限を与え、その行為の効果が直接本人に帰属する仕組みです。

- 復代理は、代理人がさらに別の代理人を選任し、本人を代理させる制度です。復代理人も「本人の代理人」である点がポイントです。

特に、民法改正で変更された以下の点は、試験対策として重要です。

- 任意代理人が復代理人を選任した場合の責任が債務不履行の一般原則による全面的責任となったこと。

- 利益相反行為や代理権の濫用が無権代理行為とみなされるようになったこと。

これらの知識は、宅建試験の合格に役立つだけでなく、実際の不動産取引で顧客の財産を守り、スムーズな契約を実現するためのプロフェッショナルな専門知識として非常に価値があります。

代理がオーケストラの指揮者、復代理がその副指揮者だと例えることができます。どちらもオーケストラ全体(本人)の演奏に責任を負いますが、役割と責任の範囲には明確な違いがあるのです。宅建試験では、この指揮系統と責任分担の綿密な理解が問われます。

この知識を武器に、自信を持って不動産取引のプロフェッショナルとして活躍されることを願っています。