たった15分で差をつける!「権利・意思・行為能力」完全マスター講座

投稿日 : 2025年07月25日

不動産取引は、高額な資産が動く重要な契約の連続です。お客様との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐためには、法律の基本的な考え方を理解しておくことが不可欠です。特に、「権利能力」「意思能力」「行為能力」という3つの概念は、契約の有効性を判断し、適切な手続きを進める上で土台となります。

本記事では、これらの基本概念を、普段法律に触れる機会の少ない方でも理解しやすいよう、平易な言葉と住宅販売の実務に直結する具体例を交えながらわかりやすく解説します。宅建試験の合格はもちろん、日々の業務における皆様の活躍の一助となれば幸いです。

Table of Contents

「権利能力」「意思能力」「行為能力」

住宅販売事業者の皆様にとって、「権利能力」「意思能力」「行為能力」の知識は、契約トラブルの回避と顧客への適切な説明のために非常に重要です。これらの概念は、お客様が法律行為(売買契約など)を有効に行えるかどうかの前提となるからです。本記事で、これらの基本をわかりやすく解説します。

「権利能力」とは?

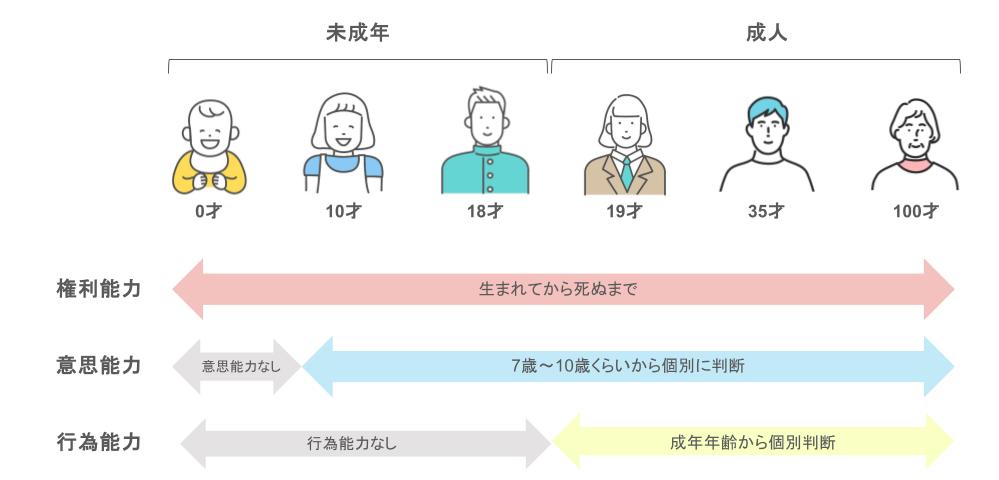

「権利能力」とは、権利や義務の主体となることができる法律上の資格を指します。これは、人が生まれた時から亡くなるまで有しているものです。民法上の「人」とは、この権利能力を持つ者を指し、具体的には「自然人」(私たち生身の人間)と「法人」(会社や団体など、法律が特別に権利能力を認めたもの)に分類されます。

例えば、生まれたばかりの赤ちゃんでも、不動産を所有する「権利能力」を持っています。ただし、胎児の段階では原則として権利能力はありませんが、損害賠償請求、相続、遺贈の3つの場面については、生きて生まれた場合に限り、胎児の時にさかのぼって権利能力が認められます。

住宅販売実務での関連性

■未設立法人との契約

もし「〇〇建設準備室」のようなまだ設立されていない団体と売買契約を結ぼうとしても、その団体自体は権利能力がないため、団体名義で不動産の所有権を取得したり、登記したりすることはできません。契約は代表者個人の名義で行うか、全構成員の共有名義にするしかなく、後々トラブルになる可能性があります。

■相続時の注意点

契約者が死亡し、胎児が相続人となる可能性がある場合、その胎児が生きて生まれた場合、相続権が認められます。相続人が誰になるかを正確に把握しておく必要があります。

「意思能力」とは?

「意思能力」とは、自己の行為がどのような法律的な結果をもたらすのかを認識し、判断できるだけの精神的能力のことです。この能力は、個々の法律行為ごとに、行為者の能力や知能などを考慮して実質的かつ個別的に判断されます。一般的に、おおよそ7歳から10歳くらいの子どもの精神能力があれば意思能力が認められるとされています。

意思能力を有しない者(「意思無能力者」)がした法律行為は、無効となります。これは、民法に明文化されています(民法第3条の2)。例えば、泥酔して判断能力がない状態で行った契約や、認知症を患っていて行為の結果を判断できない者が行った法律行為は無効となります。無効な行為は、契約の当初から効力を生じなかったものとして扱われます。

住宅販売実務での関連性

■認知症顧客との契約

高齢化社会が進む中で、認知症を患うお客様との取引も増えています。もし、お客様が重度の認知症で意思能力を欠いていると判断される場合、その方との売買契約は無効になります。契約が無効になると、代金の返還や商品の返還(原状回復義務)が必要となり、現に利益を受けている限度にとどまるとされています(民法第121条の2第3項)。契約締結時には、お客様の判断能力を慎重に見極めることが重要です。疑わしい場合は、後述の成年後見制度の利用を検討するなどの対応が求められます。

高齢化社会が進む中で、認知症を患うお客様との取引も増えています。もし、お客様が重度の認知症で意思能力を欠いていると判断される場合、その方との売買契約は無効になります。契約が無効になると、代金の返還や商品の返還(原状回復義務)が必要となり、現に利益を受けている限度にとどまるとされています(民法第121条の2第3項)。契約締結時には、お客様の判断能力を慎重に見極めることが重要です。疑わしい場合は、後述の成年後見制度の利用を検討するなどの対応が求められます。

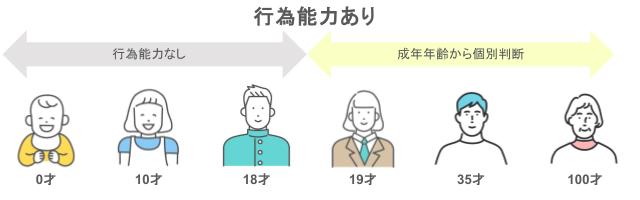

「行為能力」とは?

「行為能力」とは、単独で有効な法律行為を行うことができる能力(資格)を指します。意思能力があるだけでは不十分で、世の中の仕組みやルールを完全に理解していないとみなされる場合は、その行為能力が制限されます。行為能力が制限される者を「制限行為能力者」と呼び、民法では彼らを保護するための制度が設けられています。

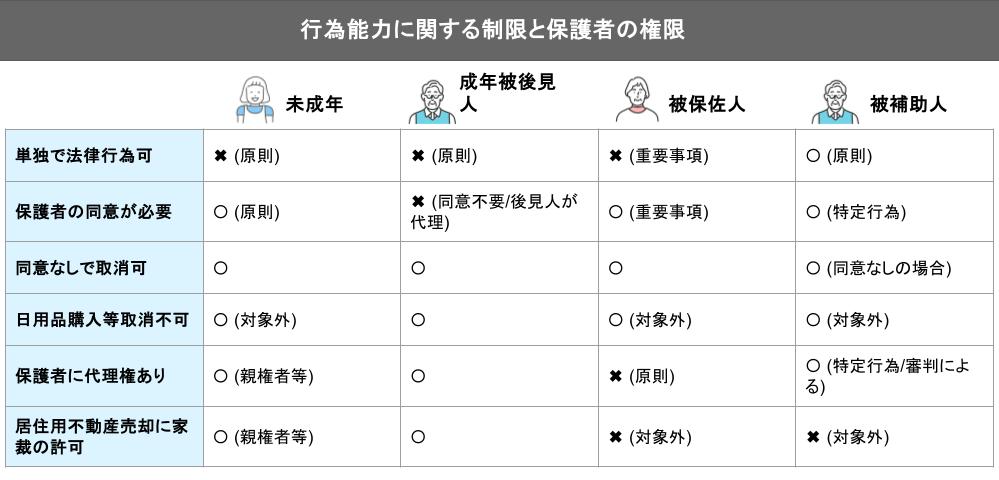

制限行為能力者は主に以下の4種類です。

■未成年者

18歳未満の者。原則として、単独で法律行為を行うには法定代理人(親権者や未成年後見人など)の同意が必要です。同意を得ずに行った法律行為は、後から取り消すことができます。ただし、単に権利を得たり義務を免れたりする行為、法定代理人が処分を許した財産の処分、法定代理人に許された営業に関する行為は単独で有効に行えます。

■成年被後見人

精神上の障害により、常に物事を判断する能力を欠く状態にある者。彼らを保護する「成年後見人」がつき、成年被後見人が行ったほとんどの法律行為は、判断能力がある状態で行われたものであっても取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しできません。成年後見人は、本人に代わって法律行為を行う「代理権」を持ちますが、居住用不動産の売却などを行う場合は家庭裁判所の許可が必要です。

■被保佐人

精神上の障害により、判断する能力が著しく不十分である者。彼らを保護する「保佐人」がつきます。不動産の売買など、法律で定められた重要な法律行為を行うには、保佐人の同意が必要です。同意を得ずに行った行為は取り消すことができます。

精神上の障害により、判断する能力が不十分である者。彼らを保護する「補助人」がつきます。特定の法律行為について補助人の同意や代理権が与えられますが、これは家庭裁判所の審判が必要です。

補足事項:

- 単独で法律行為可:

- 未成年者: 「単に権利を得たり義務を免れたりする行為」「法定代理人が処分を許した財産の処分」「法定代理人に許された営業に関する行為」は単独で有効に行えます。

- 被補助人: 特定の行為について補助人の同意や代理権が与えられない限り、原則として単独で法律行為が可能です。

- 日用品購入等取消不可:

- 未成年者、被保佐人、被補助人においては、日用品の購入などはそもそも取り消しの対象とならないため、「対象外」としました。

- 居住用不動産売却に家裁の許可:

- 未成年者の場合、親権者が未成年者の居住用不動産を売却する際には、利益相反行為となるため、特別代理人の選任と家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

住宅販売実務での関連性

■未成年者との不動産取引

未成年のお客様が不動産を売買する場合、原則として法定代理人(親など)の同意が必要となります。同意がない契約は後から取り消されるリスクがあるため、必ず法定代理人の同意を確認し、契約書にもその旨を明記する必要があります。

未成年のお客様が不動産を売買する場合、原則として法定代理人(親など)の同意が必要となります。同意がない契約は後から取り消されるリスクがあるため、必ず法定代理人の同意を確認し、契約書にもその旨を明記する必要があります。

■判断能力が不十分な顧客との取引

認知症などにより判断能力が低下しているお客様と取引する際は、その方が成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれに該当するかを確認し、それぞれの保護者(成年後見人、保佐人、補助人)と連携して手続きを進めることが必須です。特に、成年被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要である点を理解しておくべきです。

認知症などにより判断能力が低下しているお客様と取引する際は、その方が成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれに該当するかを確認し、それぞれの保護者(成年後見人、保佐人、補助人)と連携して手続きを進めることが必須です。特に、成年被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要である点を理解しておくべきです。

3つの能力の比較と違い

これら3つの能力は密接に関連していますが、それぞれ異なる役割を持っています。

| 種類 | どんな能力? | 法律行為の効力(原則) | 誰が保護・主張する? | 宅建試験と実務のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 権利能力 | 権利・義務の主体となる資格(人・法人) | 法律行為以前の問題 | ― | 自然人は出生から死亡まで。 法人は設立から解散まで。未設立団体は権利能力なし。 |

| 意思能力 | 法律行為の結果を判断できる精神的能力 | 無効(契約は初めからなかったことに) | 誰でも主張可能(※) | 判断能力が著しく低い状態(泥酔、幼児、重い認知症など)での契約は無効。後から有効にできない。 |

| 行為能力 | 単独で有効な法律行為を行える能力 | 取り消し可能(取消しまでは有効) | 制限行為能力者本人またはその保護者 | 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が対象。保護者の同意や代理が必須。詐術を用いた場合は取消し不可。 |

住宅販売実務でこれらの違いが具体的にどう影響するか

最も重要なのは、「意思能力を欠く行為は無効」であり、「行為能力が制限されている者がした行為は取り消し可能」という違いです。

■無効な契約

無効な契約は、最初から法律的な効力が発生していなかったものとみなされるため、後から追認しても有効にはなりません。これは、言わば「なかったこと」になるため、問答無用で効力を生じません。

■取り消し可能な契約

取り消し可能な契約は、取り消されるまでは一応有効です。そのため、制限行為能力者やその保護者が「取り消す」という意思表示をしなければ、契約は有効なまま存続します。しかし、取り消し権者が取り消せば、契約は遡って無効となります。

実務では、お客様の意思能力や行為能力に疑問がある場合、その契約が「無効」になるのか「取り消し可能」になるのかによって、その後の対応が大きく変わってきます。無効の場合は最初から効力がないため、トラブルがより複雑になる可能性があります。

過去問紹介

出題年度:2005年 (平成17年)

■問題

自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

■選択肢

- 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。

- 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

- 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。

- 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

解説と住宅販売実務での判断視点

この問題は、権利能力、意思能力、行為能力のすべてに関連する重要な知識を問うものです。

- 選択肢1(誤り)

- 被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った不動産売却契約は、取り消すことで無効となります。当初から無効ではありません。

- 実務判断視点

- 被保佐人のお客様との契約では、必ず保佐人の同意を確認し、書面で残しましょう。同意がない場合は、後から契約が無効とされるリスクがあります。

- 選択肢2(誤り)

- 意思無能力者が締結した契約は、取り消すまでもなく、当初から無効です。取り消すことで無効にするのではありません。

- 実務判断視点

- お客様に意思能力の疑いがある場合は、契約を進める前に、ご家族や専門家(弁護士、司法書士など)に相談し、適切な対応を検討する必要があります。無効な契約は法的に存在しないため、大きなトラブルに発展する可能性があります。

- 選択肢3(正しい)

- 法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意団体(例:同窓会、サークルなど)は、法人格がないため、その団体名義で不動産の所有権を取得したり、登記したりすることはできません。

- 実務判断視点

- お客様が団体名義での購入を希望する場合、その団体が法人格を有しているか(法務局での登記など)を必ず確認してください。法人格がない場合は、代表者個人名義、または構成員全員の共有名義で登記するしかなく、後に財産帰属や責任の所在で問題が生じることがあります。

- 選択肢4(誤り)

- 婚姻している未成年者は、法律上成年者とみなされます(民法第753条)。したがって、未成年者であることを理由に契約を取り消すことはできません。成年年齢が18歳に引き下げられた現在では、婚姻による成年擬制制度はなくなりましたが、婚姻歴のある元未成年者も成年として扱われます。

- 実務判断視点

- 契約者の年齢が18歳以上であることを確認しましょう。18歳以上であれば、原則として単独で契約行為を行うことができます。

まとめ

「権利能力」「意思能力」「行為能力」は、民法における「人」の基本的な資格と、有効な法律行為を行うための前提条件を示す重要な概念です。住宅販売事業者の皆様がこれらの概念を正確に理解することは、単に宅建試験に合格するだけでなく、お客様との円滑な取引を促進し、契約上のトラブルを未然に防止する上で不可欠なスキルとなります。

法律行為の有効性を判断し、お客様の状況に応じた適切な対応を取ることで、信頼されるプロフェッショナルとして実務での活躍に繋がります。

これらの能力は、例えるならば、「権利能力」が法律の世界で呼吸し、存在するためのパスポートであり、「意思能力」が自分の進む道を理解する羅針盤、そして「行為能力」がその道を自分で歩むための足のようなものです。この3つが揃って初めて、私たちは法律の世界で自由に活動できるのです。