たった15分で差をつける!間違えやすい「道路」完全マスター講座

投稿日 : 2025年07月26日

不動産取引で、「道路」はただの通り道ではありません。特に宅建試験では、建物の建築可否を決める重要な要素であり、この理解が合否を左右します。

本記事では、複雑に思える「道路」に関する建築基準法のルールを、住宅販売の実務と関連させながら、段階的に分かりやすく解説します。読み終える頃には、「道路」に関する知識が完全に身についているはずです。

Table of Contents

「道路」の基本

建築基準法上の道路とは?

「建築基準法上の道路」とは、私たちの安全や快適な生活を守るために、建築基準法という法律で特別に定められた「道路」のことです。

「建築基準法上の道路」とは、私たちの安全や快適な生活を守るために、建築建物を建てる土地を売買する際、その土地に建物が建てられるかどうかは、この「道路」が非常に重要なポイントになります。なぜなら、建築基準法には「接道義務」というルールがあるからです。

「建築基準法上の道路」とは、私たちの安全や快適な生活を守るために、建築接道義務とは、簡単に言うと「建物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に面していなければならない」という決まりです。もし、あなたの土地が建築基準法上の道路に接していなければ、そこに新しい建物を建てることはできません。

このルールがあるのは、以下のような大切な理由からです。

- 安全の確保:

- 火災や災害が起きた際に、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに通れる道、そして住民が安全に避難できる道を確保するためです。

- 日照・通風の確保:

- 建物が密集しすぎないように、日当たりや風通しを良くし、快適な住環境を保つためでもあります。

このように、建築基準法上の道路に接しているかどうかは、不動産の価値や利用方法に大きく関わる、非常に重要な情報なのです。

建築基準法上の道路の種類

建築基準法における道路の定義は、建築物の建築や敷地の利用に大きく関わってきます。原則として幅員(道の幅)が4メートル以上の道が「道路」として扱われますが、特定の地域では6メートル以上が基準となる場合もあります。

建築基準法第42条では、以下の6種類の道路が定められています。

法42条1項1号道路(道路法上の道路)

■概要

国道、都道府県道、市町村道など、国や地方公共団体が管理し、路線認定を受けている幅員4メートル以上の道路です。私たちが普段「ちゃんとした道路」と認識しているものがこれにあたります。

国道、都道府県道、市町村道など、国や地方公共団体が管理し、路線認定を受けている幅員4メートル以上の道路です。私たちが普段「ちゃんとした道路」と認識しているものがこれにあたります。

■注意点

自動車専用道路は、接道義務の対象となる道路には含まれません。

自動車専用道路は、接道義務の対象となる道路には含まれません。

法42条1項2号道路(開発道路)

■概要

都市計画法などに基づいて整備される道路です。現在は開発事業者が所有する私道ですが、将来的に公道となる予定のものです。

都市計画法などに基づいて整備される道路です。現在は開発事業者が所有する私道ですが、将来的に公道となる予定のものです。

法42条1項3号道路(既存道路)

■概要

建築基準法が施行された昭和25年11月23日の基準日に既に存在していた道路を指します。

建築基準法が施行された昭和25年11月23日の基準日に既に存在していた道路を指します。

■注意点

古い私道である可能性があり、掘削許可や通行許可が必要となる場合があります。

古い私道である可能性があり、掘削許可や通行許可が必要となる場合があります。

法42条1項4号道路(計画道路)

■概要

2年以内に整備される予定の道路で、特定行政庁が指定したものです。

2年以内に整備される予定の道路で、特定行政庁が指定したものです。

法42条1項5号道路(位置指定道路)

■概要

基準日以降に私人が開発に伴って設置し、特定行政庁から「位置の指定」を受けた私道です。

基準日以降に私人が開発に伴って設置し、特定行政庁から「位置の指定」を受けた私道です。

■要件

- 幅員が4メートル以上(または6メートル以上)であること。

- 道路延長が35メートル以下であれば、突き当たりに自動車転回広場が設けられていること。

- その他、一定の要件を満たす必要があります。

法42条2項道路(みなし道路)

■概要

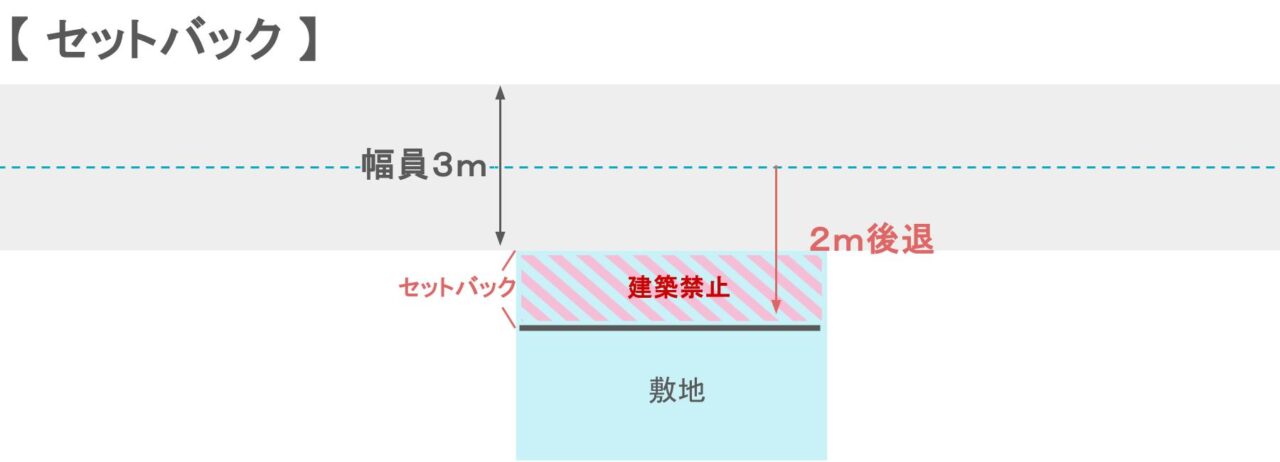

基準日に既に建物が立ち並んでおり、幅員が4メートル未満であったものの、特定行政庁の指定を受けた道を指します。この道路に面した土地に建築する際は、原則として道路の中心線から2メートル後退(セットバック)する必要があります。

基準日に既に建物が立ち並んでおり、幅員が4メートル未満であったものの、特定行政庁の指定を受けた道を指します。この道路に面した土地に建築する際は、原則として道路の中心線から2メートル後退(セットバック)する必要があります。

特定行政庁とは?

特定行政庁とは、建築基準法に基づき建築確認などの手続きを行う権限を持つ行政機関のことです。具体的には、建築主事(建築確認を行う専門職員)が設置されている市町村がその役割を担います。建築主事がいない市町村の場合は、都道府県が特定行政庁となります。

道路幅員に含まれるもの・含まれないもの

道路の幅員を測る際、以下の点に注意が必要です。

- 側溝:

- フタの有無にかかわらず、原則として幅員に含まれます。

- 水路:

- 原則として幅員に含まれません。ただし、水路が暗渠(あんきょ:地下に埋められた水路)になっており、道路と一体的に管理されている場合は、通行部分の一部として扱われることがあります。

建築基準法上の道路まとめ

| 種類(条項) | 通称 | 幅員 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 法42条1項1号道路 | 道路法上の道路 | 4m以上 | 国道、都道府県道、市町村道など、国や地方公共団体が管理し、正式に路線として認定されている道路です。普段私たちが利用する「公道」のほとんどがこれに該当します。自動車専用道路は、接道義務の対象外となるので注意しましょう。 |

| 法42条1項2号道路 | 開発道路 | 4m以上 | 都市計画法などに基づいて新しく造られる道路です。開発事業者が所有する私道ですが、将来的に自治体に移管され「公道」になる予定のものが該当します。 |

| 法42条1項3号道路 | 既存道路 | 4m以上 | 建築基準法が施行された昭和25年11月23日の「基準日(きじゅんび)」より前から、すでに存在していた道路を指します。昔から使われていた私道であるケースが多く、掘削(地面を掘る工事)や通行の許可が必要になる場合があります。 |

| 法42条1項4号道路 | 計画道路 | 4m以上 | 特定行政庁が「2年以内に整備される予定」として指定した道路です。将来的に公道となることが確定している道路と考えられます。 |

| 法42条1項5号道路 | 位置指定道路 | 4m以上 | 基準日以降に、個人(私人)が土地を開発する際に造り、特定行政庁から「この位置に道路として認める」という指定を受けた私道です。幅員が4m以上であること、一定の長さ以上なら突き当たりに車が転回できる広場が必要など、細かな要件があります。 |

| 法42条2項道路 | みなし道路 | 4m未満 | 基準日時点で既に建物が立ち並んでいて、道の幅が4m未満だったにもかかわらず、特定行政庁が「これは道路とみなす」と指定した道です。この道路に面する土地に建物を建てる際は、後述の「セットバック」が必要になります。 |

| 法42条3項道路 | 水平距離指定道路 | 4m未満 | (現在はあまり使われません) |

| 法42条4項道路 | 4項道路 | 6m以上 | 特定行政庁が指定した6m未満の道路で、現在はあまり使われません。 |

| 法42条5項道路 | 5項道路 | 6m以上 | 6m区域指定時に4m未満だった道路で、現在はあまり使われません。 |

| 法42条6項道路 | 6項道路 | 1.8m未満 | 基準日時点で建物が立ち並び、1.8m未満の幅員で後退可能な道路でしたが、現在はあまり使われません。 |

| 建築基準法上の道路以外 | 単なる通路 | 幅問わず | 建築基準法上の要件を満たさない通路や私有地の一部などです。この通路にしか接していない土地には、原則として建物を建てることはできません。 |

道路と敷地の関係性

接道義務の徹底解説

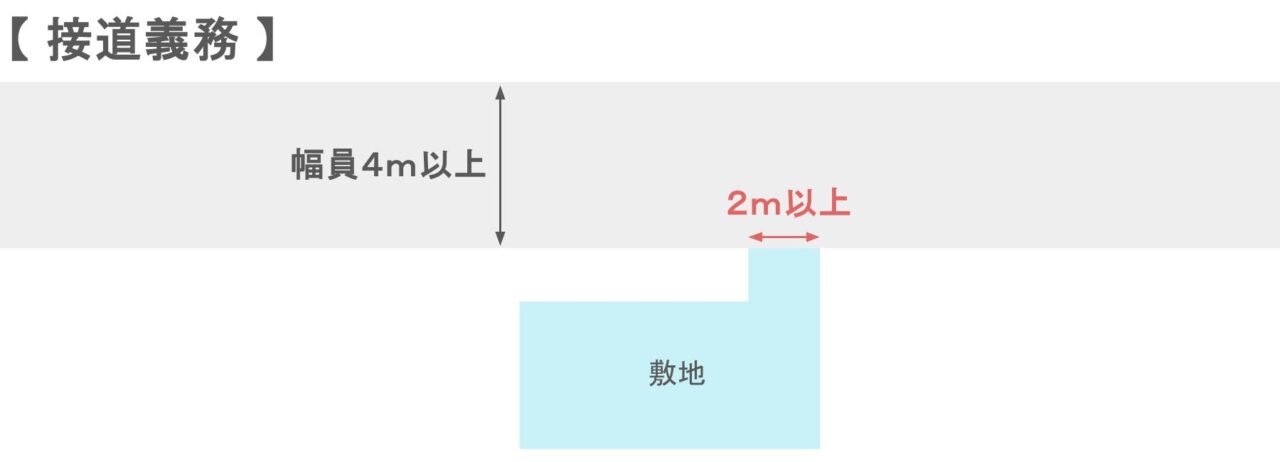

接道義務とは、都市計画区域や準都市計画区域にある建物の敷地は、原則として幅が4メートル以上ある建築基準法上の道路に、2メートル以上接していなければならないという重要なルールです。

この義務がなぜあるかというと、主な目的は緊急車両の通行路と災害時の避難経路を確保することにあります。たとえば、消防ポンプ車は約2.0メートル、救急車は約1.9メートル、大型のはしご車は約2.5メートルの幅があります。敷地が最低2メートル道路に接していれば、これらの緊急車両が火事や急病の現場に速やかに到着し、活動できるようになります。

もし土地がこの接道義務を満たしていなければ、原則として新しい建物を建てたり、大規模な増築や改築(増改築)を行ったりすることはできません。もし違反して建築を進めた場合、工事の中止命令が出されたり、最悪の場合、建てた建物を取り壊して再建築するよう命じられる可能性もあります。

ただし、この接道義務には例外が設けられています。これを建築基準法第43条ただし書き許可と呼びます。主な例外は以下の通りです。

- 敷地の周りに広い空地がある建物:

- 敷地の周囲に十分な広さの空地(空いている土地)があり、交通、安全、防火、衛生の面で問題がないと特定行政庁が認め、さらに建築審査会の同意を得て許可された場合です。

- 利用者が少ない一戸建て住宅など:

- 幅員4メートル以上の「道」(これは建築基準法上の道路ではない場合もあります)に2メートル以上接していて、避難や通行の安全上必要な基準を満たしている、延べ面積(のべめんせき)200平方メートル以内の一戸建て住宅など、利用者が少数の建物の場合です。この場合は、特定行政庁が交通、安全、防火、衛生上問題がないと認めるだけでよく、建築審査会の同意は不要です。

セットバックとは?

セットバックとは、「2項道路(みなし道路)」に面した土地に建物を建てる際に必要となる特別なルールです。

具体的には、道路の中心線から2メートル後退した線を、その土地と道路の新しい境界線とみなすことです。これは、もともと幅が4メートル未満と狭い2項道路を、将来的に4メートルに広げ(拡幅:かくふく)、より安全で住みやすい街にするための大切な措置です。

- 建築制限:

- 後退した部分(セットバック部分)には、建物を建てることができません。塀や門、駐車スペースなども原則として造れません。

- 敷地面積の計算:

- さらに重要なのは、建ぺい率や容積率を計算する際の「敷地面積」に、このセットバック部分は含まれない(算入されない)という点です。つまり、実際に建物を建てられる有効な敷地面積が、その分だけ少なくなってしまうのです。

セットバックは、土地の有効活用に影響を与えるため、不動産の購入や建築を考える際には必ず確認すべき重要な項目です。

実務における「道路」のポイント

住宅販売実務での関連性: 建築確認と道路

住宅販売の実務において、「道路」に関する知識は非常に重要です。なぜなら、それが土地の資産価値や、既存の建物を壊した後に新しい建物を建てられるかどうか(再建築の可否)に直結するからです。

建築確認の重要性

新しく建物を建てたり、大規模な増築や改築(増改築)を行う際には、「建築確認申請」という手続きが必要です。この申請の際、その土地が「接道義務」を満たしているかどうかが厳しくチェックされます。もし接道義務を満たしていなければ、残念ながら建築の許可は下りません。

未接道物件のリスクと回避策

建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地は、「再建築不可物件」と呼ばれます。これは、今ある建物を壊してしまうと、その土地には二度と新しい建物を建てられないという意味です。このような物件は、資産価値が著しく低くなり、売却も非常に難しくなる傾向があります。不動産を検討する際は、必ず「公図」を確認し、見た目だけで判断しないようにしましょう。道路との間に他人の土地が挟まっていないかなど、法的にきちんと道路に接しているかを正確に確認することが非常に重要です。

2025年4月の建築基準法改正による影響

2025年4月に予定されている建築基準法改正により、これまでの「4号特例(4ごうとくれい)」という制度が大きく変わります。これまで、特定の建物(例えば木造2階建て以下で、延べ床面積500平方メートル以下の建物など)の大規模な修繕や模様替えは、建築確認申請が不要でした。

しかし、改正後はこの4号特例が大幅に縮小されます。これにより、これまで4号特例で大規模リフォームができた「再建築不可物件」の多くが、今後は建築確認申請が必要となり、結果的に大規模なリフォーム自体が難しくなると予想されます。この法改正は、接道義務を満たさない物件の資産価値に、さらに大きな影響を与える可能性がありますので、十分な注意が必要です。

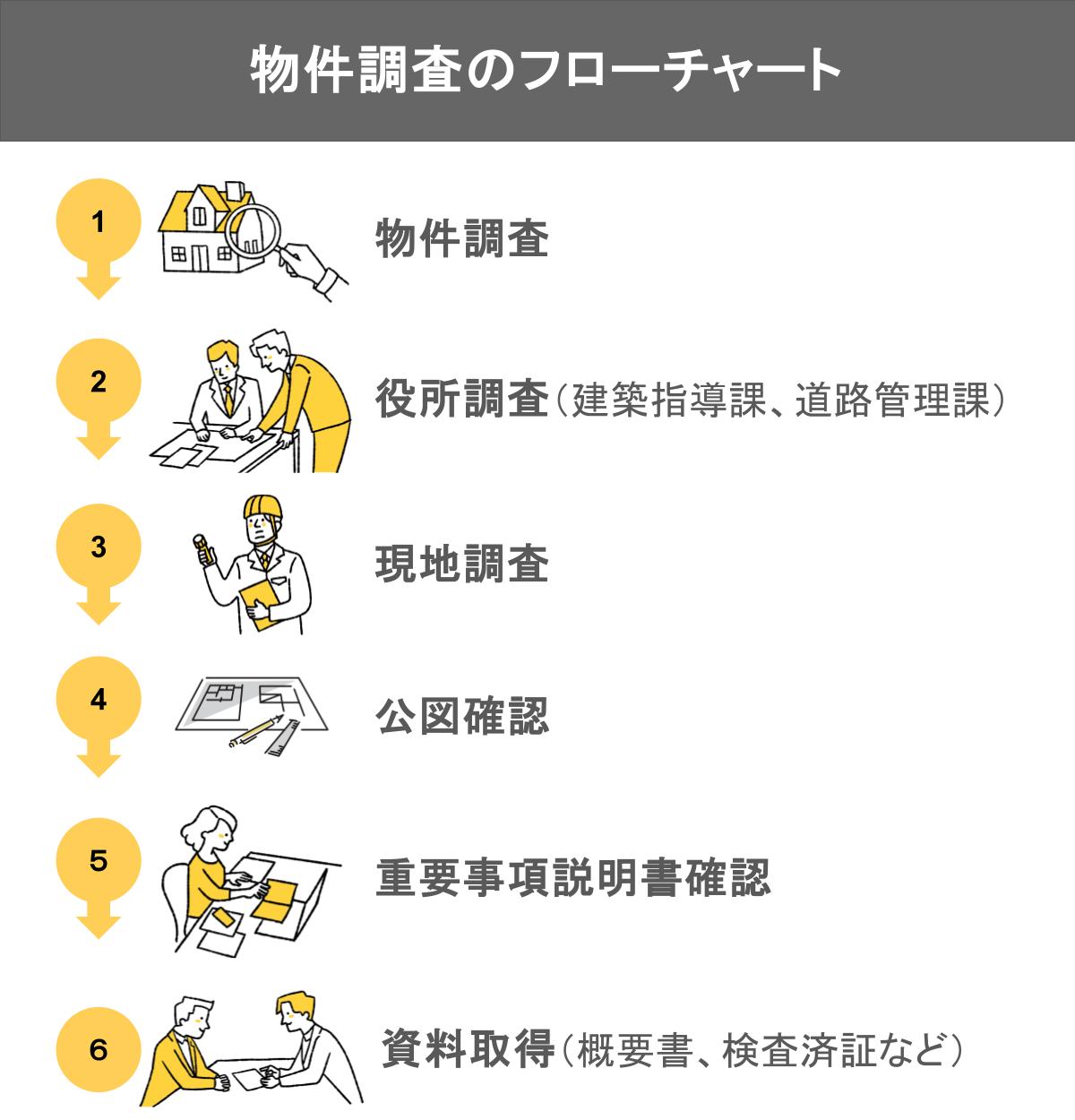

住宅販売実務での関連性: 物件調査のチェックポイント

不動産取引において、「道路」に関する調査は、最も重要と言っても過言ではありません。

■現地・役所調査

物件の調査は、現地だけでなく役所でも行います。

- 役所の建築指導課:

- その道路が「建築基準法上の道路」に該当するかどうかを調べる部署です。ここでは、道路に関する図面を見たり、コピーをもらったりします。役所の地図で道路が色分けされていたり、コンピューター画面で確認できたりすることもあります。不明な場合は、役所に「道路調査」(建築基準法上の道路かどうかの判定)を依頼することも可能です。

- 役所の道路管理課:

- 公道を管理している部署です。道路の管理状況についてもここで調査します。

- 取得する資料:

- 建築計画概要書や検査済証、そして道路の種類に応じた位置指定申請図、指定道路調書などの図面や資料を入手して確認します。

■私道の取り扱いと注意点

- 私道の定義:

- 道とは、個人の土地が道路として使われているものを指します。重要事項説明書では、土地の所有者が個人であれば私道、国や自治体であれば公道と判断するのが一般的です。しかし、役所での「公道」の定義とは異なる場合があるので注意が必要です。例えば、個人の土地でも市が管理している場合や、市が所有していても道路として管理されていない道もあります。

- 私道負担:

- 敷地の一部が私道として使われている場合を「私道負担」と言います。この有無は、不動産の重要事項説明書に必ず記載される大切な項目です。

- 通行掘削承諾:

- 私道を利用して建物を建てる場合、私道の所有者から通行の許可や、上下水道管などを埋めるための掘削承諾を得る必要があります。私道の所有者が複数いる場合は、全員の承諾が必要になることがあり、これが非常に難しいケースもあります。

- 私道の変更・廃止の制限:

- 私道を変更したり廃止したりすることで、その私道に接している土地が「接道義務」を満たせなくなる場合、特定行政庁はその私道の変更や廃止を禁止したり、制限したりすることができます。これは、私道に面する建物の再建築などができなくなる事態を防ぐための規制です。

■再建築不可物件への対応

接道義務を満たさない「再建築不可物件」は、一般の市場では売却が非常に難しいのが現実です。しかし、不動産買取専門の業者に相談することで売却できる可能性が高まります。また、状況によっては、セットバックを行ったり、隣の土地を買い取ったりすることで、接道義務を満たし、再建築が可能になるケースもあります。

特殊な道路のケース

建築基準法以外の道路

「道路」という言葉は一つでも、実は建築基準法以外の法律でも定義されています。たとえば、民法や道路法などです。

民法(みんぽう)

民法は、隣の土地を通る権利(囲繞地通行権:いにょうちつうこうけん)など、人々の通行に関する権利について定めています。

道路法(どうろほう)

道路法は、国や自治体が管理する道路(国道や県道など)の管理方法について定めている法律です。しかし、道路法で「道路」とされていても、すべてが建築基準法上の道路に該当するわけではありません。建築基準法上の道路と認められるためには、原則として幅が4メートル(または6メートル)以上という要件を満たす必要があります。

農道(のうどう)・里道(りどう)など

これらは、農業のために使われる道や昔からある旧道などで、建築基準法第42条に定められた「道路」には該当しません。そのため、原則として、これらの道にしか接していない土地には建物を建てることができません。ただし、先に解説した建築基準法第43条ただし書き許可(例えば、43条2項2号許可など)のような例外が認められ、建物を建てられるケースもごく稀にあります。

過去問にチャレンジ

平成12年(2000年)

■問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(改題)

■選択肢

- 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。

- 建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

- 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。

- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な一定の建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができる。

解説と解答のポイント

- 選択肢1(誤り)

- 道路法による道路であっても、幅員が4m未満のものや自動車専用道路などは建築基準法上の道路に該当しません。

- 選択肢2(誤り)

- 原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がありますが、敷地の周囲に広い空地がある建築物など、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、接道義務の例外が認められます。また、延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅など、利用者が少数であるものについては、建築審査会の同意なしに特定行政庁が認めるだけで例外となる場合があります。

- 選択肢3(誤り)

- 地方公共団体は、条例により接道義務を「付加(強化)」することはできますが、既存の制限を「緩和」することはできません。

- 選択肢4(正しい)

- 道路内の建築制限の例外として、公衆便所や巡査派出所といった公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、道路内に突き出して建築することが認められています。

まとめ

宅建試験における「道路」は、単なる通り道以上の、非常に深い意味を持っています。それは、建物の安全、緊急時の避難経路の確保、そして秩序ある街づくりに不可欠な要素であり、建築基準法によって厳しくルールが定められているからです。

この記事で解説した、接道義務、建築基準法上の道路の種類(特に第42条1項の各号道路と2項道路)、そしてセットバックの概念は、宅建試験で毎年問われる頻出テーマであり、実際の不動産実務でも極めて重要です。特に、2025年4月の法改正によって、道路に接していない物件のリフォームや再建築がさらに難しくなるため、これらの知識はますます重要度を増します。

正確な知識と、物件を適切に調査する力は、お客様に安心と信頼を提供し、スムーズな不動産取引を実現するための揺るぎない土台となります。宅建試験の学習を通じて、これらの専門知識を深く理解し、合格への道を切り開いてください。合格はゴールではなく、住宅販売事業者としてのキャリアを築くための、強力なスタートラインとなるはずです。

合格という目的地に到達するためには、道筋(法律や規則)を正確に理解し、時には迂回(例外規定)も視野に入れながら、着実に進むことが肝心です。この「道路」の知識は、あなたの宅建試験合格、そしてその後の実務において、進むべき道を照らす羅針盤となるでしょう。