たった15分で差をつける!「過失相殺」と「損益相殺」完全マスター講座

投稿日 : 2025年07月24日

不動産取引の現場では、予期せぬトラブルが発生し、損害賠償の問題に直面することがあります。そんな時、損害の責任をどう分担し、賠償額をどう決めるのかを理解するために、「過失相殺」と「損益相殺」という2つの重要な概念を知っておく必要があります。

宅地建物取引士(宅建)試験の合格を目指す方はもちろん、実務に携わる方にとっても必須の知識です。この2つは名前が似ているため混同しがちですが、その目的と適用場面は大きく異なります。

Table of Contents

賠償責任の考え方

損害賠償請求とは、簡単に言うと、誰かのせいで損害を被ったときに、その損害をお金で償ってもらうことです。主な原因は、不法行為と債務不履行の2つがあります。

■不法行為による損害賠償

不法行為とは、わざと、または不注意で他人の権利や利益を侵害することです。例えば、交通事故で人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりするケースがこれにあたります。

不法行為とは、わざと、または不注意で他人の権利や利益を侵害することです。例えば、交通事故で人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりするケースがこれにあたります。

■債務不履行による損害賠償

債務不履行とは、契約で約束した義務を果たさないことです。例えば、約束の期日までに商品を納品しなかったり、請け負った工事を途中で放棄してしまったりするケースが考えられます。

債務不履行とは、契約で約束した義務を果たさないことです。例えば、約束の期日までに商品を納品しなかったり、請け負った工事を途中で放棄してしまったりするケースが考えられます。

| 項目 | 不法行為による損害賠償 | 債務不履行による損害賠償 |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 民法709条(不法行為) | 民法415条(債務不履行) |

| 発生原因 | 契約関係がない相手に対し、故意または過失で権利や利益を侵害し、損害を与えた場合。 | 契約関係がある相手に対し、契約上の義務を果たさなかったために損害を与えた場合。 |

| 具体例 | – 交通事故で人にケガをさせた – 他人の物を壊した – 名誉を毀損した |

– 約束の期日までに商品を納品しなかった – 請け負った工事を途中で放棄した – 売買契約で品質の悪い商品を納品した |

| 責任の性質 | 法定責任: 法律によって直接的に発生する責任 |

契約責任: 契約によって発生する責任 |

| 契約の有無 | 契約は不要(第三者への加害行為など) | 契約が前提 |

| 過失相殺 | 裁判所は考慮できる(任意) | 裁判所は必ず考慮する(義務) |

損害賠償の調整役:過失相殺と損益相殺の基本

不動産取引で損害賠償の問題が発生した場合、損害額をそのまま請求できるとは限りません。状況によっては、その損害額が調整されることがあります。その調整を行うのが、「過失相殺」と「損益相殺」です。

「過失相殺」とは?

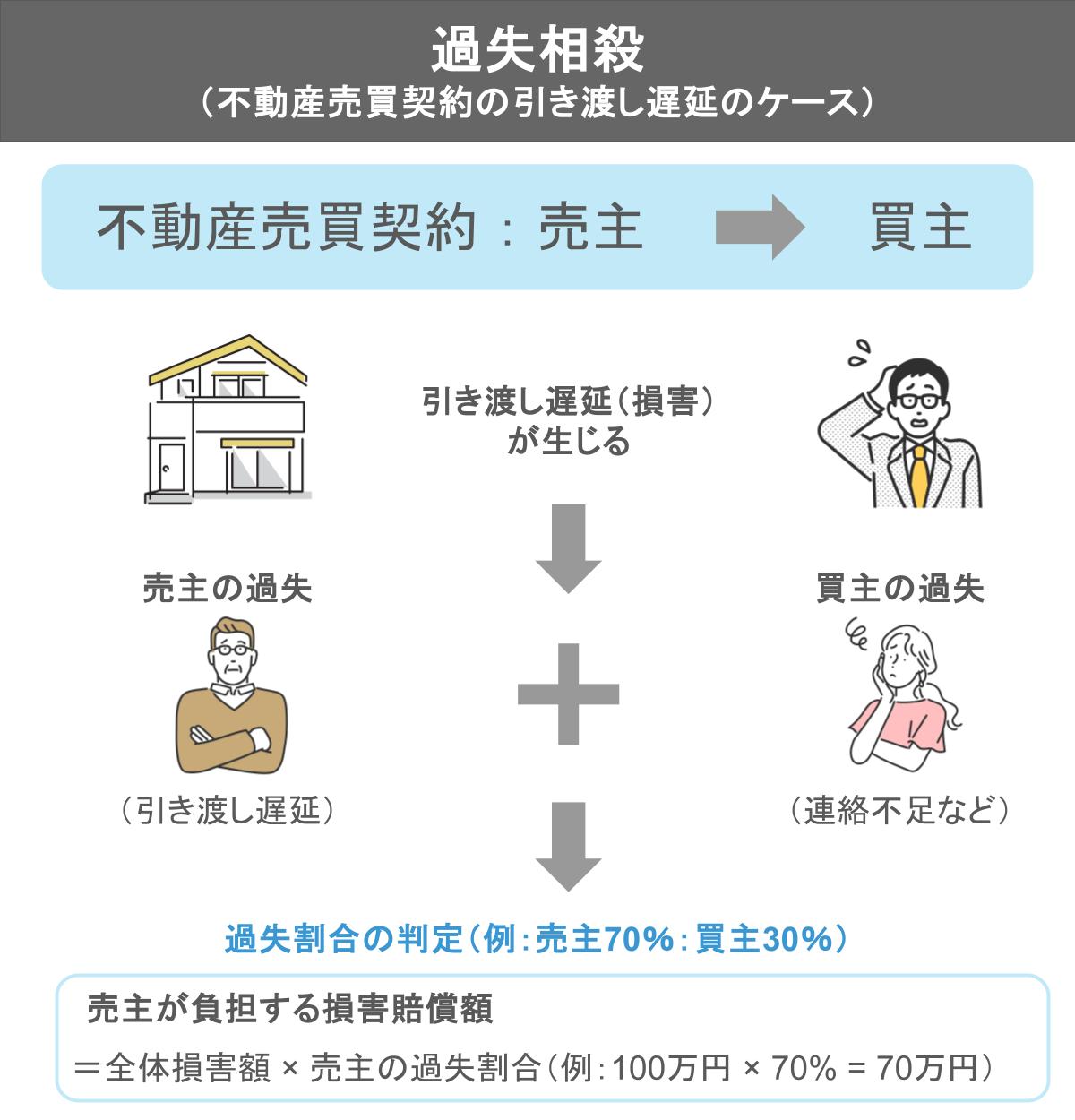

過失相殺は、被害者自身にも損害の発生や拡大に不注意(過失)があった場合に、その過失の割合に応じて加害者(損害を与えた側)が支払うべき損害賠償額を減らす制度です。その目的は、損害を公平に分担することにあります。

まるで、「あなたにも一部原因があったのだから、賠償額を減らしましょう」という考え方です。

この過失相殺は、主に以下の2つの場面で適用されます。

■不法行為(故意や過失で他人の権利を侵害した場合)の場合

- 故意や過失によって他人の権利や利益を侵害したことによる損害賠償請求では、裁判所は被害者の過失を考慮することができます(任意)。

- ただし、不法行為の場合、いくら過失相殺をしても、賠償額が「ゼロ」になることは基本的に認められません。これは、被害者を救済するという不法行為の趣旨があるからです。

- また、被害者自身に過失がなくても、その監督者など「被害者側」に過失があった場合にも、過失相殺が考慮されることがあります。

■債務不履行(契約違反)の場合

- 契約上の義務が守られなかったことによる損害賠償請求では、裁判所は被害者(債権者)の過失を必ず考慮しなければなりません。

- 場合によっては、加害者の賠償責任が完全に否定され、賠償額が「ゼロ」となる可能性もあります。

住宅販売実務での関連性

不動産売買契約における引き渡し遅延で、買主側にも連絡不足などの過失があった場合に、売主が負う損害賠償額が調整されるケースなどがこれに該当します。

「損益相殺」とは?

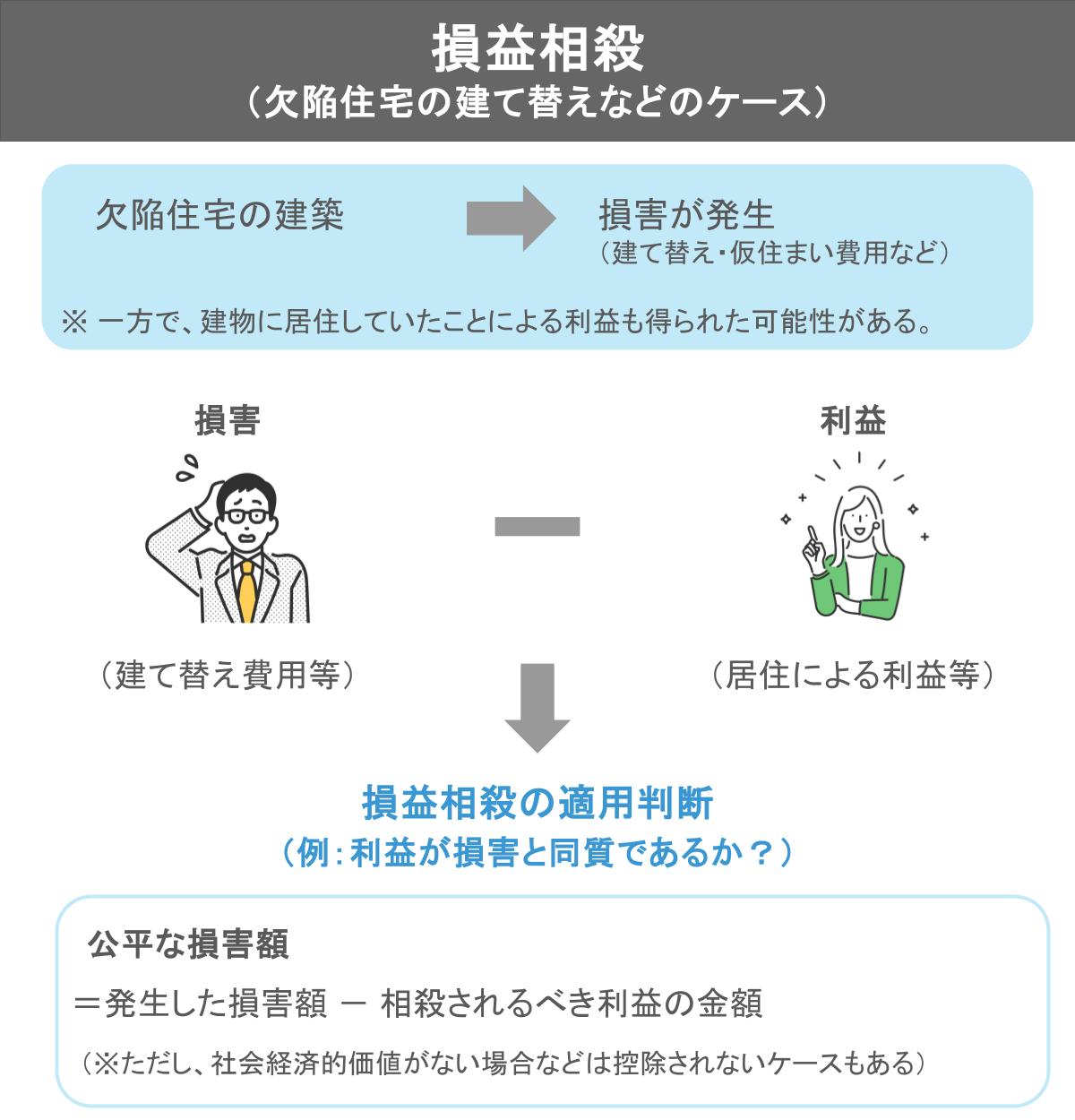

損益相殺は、「被害者が損害を受けたことと同時に、その同じ原因によって、損害と同質な利益も得た場合に、その利益の額を損害賠償額から差し引く(控除する)こと」を指します。その目的は、損害と利益を相殺することで、公平な損害額に調整することです。

これは、「損害は受けたけれど、同時に得たものもあるのだから、その分は差し引いて計算しましょう」という考え方です。

■主な適用場面

- 不法行為による損害賠償請求

- 被害者が損害を被ると同時に、その不法行為を原因として何らかの利益も得た場合です。

注意点

- 火災保険金などの保険金は、原則として損益相殺の対象となる利益には含まれません。これは、保険金が被害者がこれまで支払ってきた保険料の対価として支払われるものであり、不法行為によって直接得た利益ではないと判断されるためです。

住宅販売実務での関連性

欠陥住宅の建て替えにおいて、建物の社会経済的価値がないと評価される場合、買主が当該建物に居住した利益は損害賠償額から控除されないケースなどが挙げられます。

過失相殺と損益相殺、ここが違う!明確な区別点

両者の決定的な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 過失相殺(民法418条、722条) | 損益相殺(判例法理) |

|---|---|---|

| 目的 | 損害の公平な分担 | 損害額の公平な調整(損害と利益の調整) |

| 適用場面 | 加害者・被害者双方に過失がある場合 | 被害者が損害と同時に利益を得た場合 |

| 考慮要素 | 被害者側の過失の割合 | 損害と同一の原因によって生じた利益の額 |

| 賠償額 | 賠償額が減額される。 債務不履行ではゼロもあり得る。不法行為ではゼロにならない。 |

賠償額が控除される。 |

| 性質 | 被害者の行為に着目 | 被害者が得た利益に着目 |

この表からわかるように、過失相殺は「過失の分担」、損益相殺は「利益の相殺」とシンプルに覚えておくと、混同せずに理解を深めることができるでしょう。

過去問にチャレンジ!

宅建試験では、これらの概念が具体的な事例問題として出題されます。ここで一つ、損益相殺に関する過去問に挑戦してみましょう。

令和元年(2019年)

■問題

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

■選択肢

- 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。

- 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。

- 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。

- 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

解説と解答のポイント

この問題は、不法行為と損益相殺の基本原則、およびその例外に関する理解を問うものです。

- 選択肢1(誤り)

- 損益相殺とは、被害者が不法行為によって損害を受けたと同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を得た場合に、公平の観点からその利益の額を損害賠償額から控除する(差し引く)ことを指します。

- しかし、火災保険金のような保険金は、被害者が既に支払い済みの保険料の対価として受け取るものであり、不法行為から直接生じた利益ではありません。そのため、判例(最判昭50.1.31)は、火災保険金は損益相殺の対象となる利益には当たらないと判断しています。したがって、加害者への損害賠償請求額から控除する必要はありません。

- 選択肢2(誤り)

- 選択肢1の解説と重複しますが、被害者が不法行為によって損害を受け、同時に同一の原因で損害と同質性のある利益を得た場合、その利益の額は損害賠償額から控除されるのが原則です。したがって、「控除されることはない」という記述は誤りです。

- 選択肢3(誤り)

- 共同不法行為に関する内容です。数人が共同で不法行為によって他人に損害を与えた場合、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います。

- 民法第719条2項は、行為者を**教唆(そそのかした者)**や幇助(手助けした者)も、共同行為者とみなして、不法行為責任を負わせると規定しています。したがって、「不法行為責任を負うことはない」という記述は誤りです。

- 選択肢4(正しい)

- 名誉毀損のような不法行為の場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。

- さらに、裁判所は被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分(例:謝罪広告の掲載)を命じることができます(民法723条)。

- 加えて、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、または将来生ずべき侵害を予防するために侵害行為の差止めを求めることも可能です(最判昭61.6.11)。これは、名誉権が物権と同様に排他性を持つ権利とされているためです。

まとめ

「過失相殺」と「損益相殺」は、どちらも損害賠償額の調整に関わる概念ですが、その目的とメカニズムは明確に異なります。

これらの概念は、まるで天秤のようなものです。

- 過失相殺は、被害者と加害者の「不注意」という重さを両側に置いてバランスを取る作業。

- 一方、損益相殺は、損害という「マイナス」の皿に乗った重さから、得られた利益という「プラス」の重さを差し引いて、最終的な損害という重さを確定させる作業、と言えるでしょう。

この違いをしっかりと把握し、宅建試験、そして日々の業務に活かしてください。