幸せな暮らしのある県ランキング【2025】ウェルビーイングデータで最適な住宅提案

投稿日 : 2025年07月24日

お客様の住まい選びは、もはや単に立地や価格だけではありません。これからの時代は、「心豊かな生活」や「幸福感」といった、より高次元の価値が重視されるようになっています。

デジタル庁が公開している「ウェルビーイングダッシュボード」の2025年度最新データを分析することで、各都道府県の「幸福度・生活満足度」の現状、そしてそれを形作る具体的な指標を深く理解できます。これらのデータは、住宅販売ビジネスにおいて、ターゲット顧客のニーズを深く掘り下げ、効果的なマーケティング戦略を立案し、さらには「ウェルビーイング住宅」という新たな価値提案を行うための強力な武器となります。

本記事では、2025年度の各種ランキングと詳細データをもとに、皆様のビジネスに直結する具体的なヒントをお届けします。

Table of Contents

2025年度「幸福度・生活満足度」都道府県ランキングの動向

幸福度ランキング上位都道府県とその特徴

「幸福度」とは、「現在、あなたはどの程度幸せですか?」という問いに対し、「とても幸せ(10点)」から「とても不幸(0点)」までの間で回答された平均値を指します。

2025年度の「幸せな暮らしのある県ランキング」では、以下の都道府県が上位にランクインしました。

| 順位 | 都道府県 | 得点 |

|---|---|---|

| 1位 | 北海道 | 6.63点 |

| 2位 | 兵庫県 | 6.55点 |

| 3位 | 岡山県 | 6.492点 |

| 4位 | 鹿児島県 | 6.474点 |

| 5位 | 栃木県 | 6.386点 |

※「2025年幸せな暮らしのある県ランキング」」は、地域幸福度(Well-Being)指標「幸福度・生活満足度」に基づき「いえーる 住宅研究所」が作成しています。

※「幸福度・生活満足度」は各都道府県の住民が現在の幸福度と生活満足度を0点から10点までのスケールで回答した平均値に基づいています。

※一部の都道府県は、データが不完全であるためランキングには含まれていません。

これらの上位都道府県は、住民が自身の幸福度を高く評価していることがわかります。住宅販売事業者の皆様にとって、これらの地域が高いウェルビーイングポテンシャルを秘めていることは、新たな市場機会や、既存顧客への価値提案を考える上で重要な示唆となります。

特に北海道は、自然豊かでありながら都市機能も充実している点が、居住者の高い幸福感に寄与している可能性があります。また、兵庫県や岡山県のように、主要都市の利便性と豊かな自然がバランス良く存在する地域も上位に名を連ねている点にも注目です。これらの地域の特徴を理解することは、全国どの地域においても、顧客が本当に求める「幸福な暮らし」を具体的にイメージし、提案力を高めるヒントになるでしょう。

都心部と周辺地域の幸福度・生活満足度が高い傾向

2025年度のデータを見ると、都心部とその周辺地域で幸福度や生活満足度が高い傾向が見て取れます。これは、都市が提供する利便性や多様な機会が、人々の生活の質を高め、幸福感に繋がっている可能性を示唆しています。

住宅販売事業者の皆さんは、この傾向を踏まえ、大都市圏へのアクセスが良い郊外や、地方の中核都市周辺の住宅需要を深掘りするチャンスがあるでしょう。これらのエリアでは、都市のメリットを享受しつつ、よりゆとりのある暮らしを求める顧客層に響く提案が可能です。

「幸福度」を多角的に分析:主観・客観データが示す地域の実態

「幸福度」という主観的な感情は、実に多様な要素によって形作られています。この章では、デジタル庁が提供する「主観データ」と「客観データ」を深く掘り下げ、幸福感を構成する具体的な要素を明らかにします。これにより、各都道府県が持つ強みや、住宅販売戦略における新たな切り口が見えてくるでしょう。

主観指標:住民の「感じる幸福」を読み解く

主観指標とは、住民が自身の生活環境、地域の人間関係、そして自分らしい生き方についてどのように感じているかを示すデータです。これらの主観的因子と「幸福度・生活満足度」との相関係数を分析すると、何が幸福感に強く結びついているかが見えてきます。

Smart City Institute Japanの資料によると、「幸福度」と各主観因子との相関性で特に注目すべきは、以下の点です。(参照:地域幸福度(Well令和6年度Being)指標全国調査結果)

- 「医療・福祉」と「買い物・飲食」の重要性:

- 「医療・福祉」が0.66と最も高く、「買い物・飲食」も0.61と高い相関係数を示しています。これは、住む場所の医療・福祉の充実度や、日々の買い物・食事が楽しめる環境が、人々の幸福感に直結していることを強く示唆しています。

- 「住宅環境」と「公共交通の利便性」も高関連:

- 「住宅環境」や「公共交通の利便性」も比較的高い相関があり、「自宅に心地のいい居場所があること」も重要な要素とされています。

- 「遊び・娯楽」などの相関は低め:

- 一方で、「遊び・娯楽」、「多様性と寛容性」、「事業創造」といった因子は、幸福度との相関が比較的低い結果となっています。

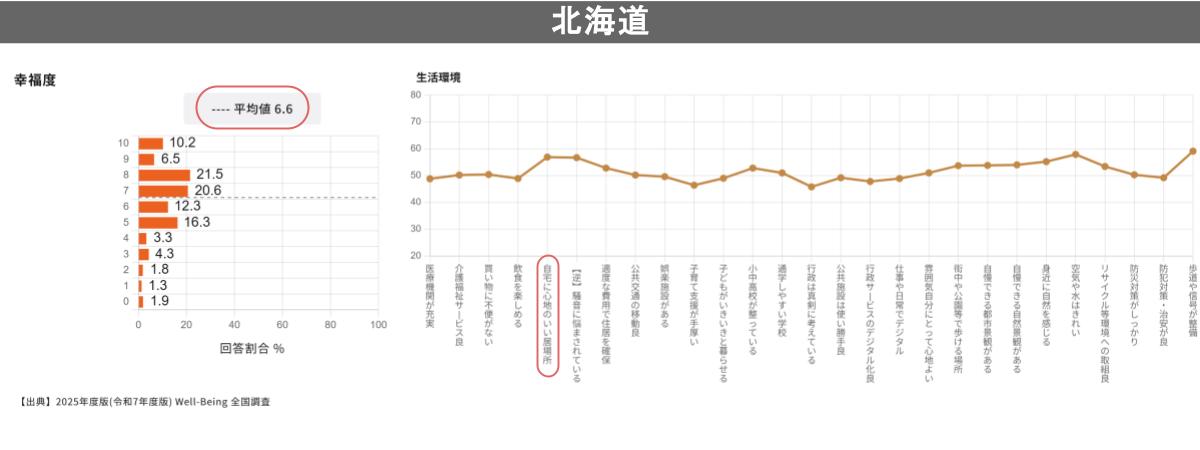

住宅販売事業者の皆様は、物件の立地や周辺環境を説明する際に、単に施設があるというだけでなく、「医療機関の充実度(例:北海道の「医療機関が充実」3.4点)」や「買い物・飲食の利便性(例:北海道の「買い物に不便がない」3.6点)」といった、幸福度との相関が高い主観的評価項目に焦点を当てた情報提供を行うことで、顧客の潜在的なニーズに深く応えることができるでしょう。

ウェルビーイングを支える客観的指標の重要性

客観的指標は、地域のインフラ、経済状況、社会制度など、数値で測れる具体的なデータです。これらは直接的に幸福感を問うものではありませんが、住民の生活基盤を形成し、間接的に幸福感に影響を与える重要な要素です。提供資料では、各都道府県の客観的な指標が標準化されたスコアや指数として示されています。

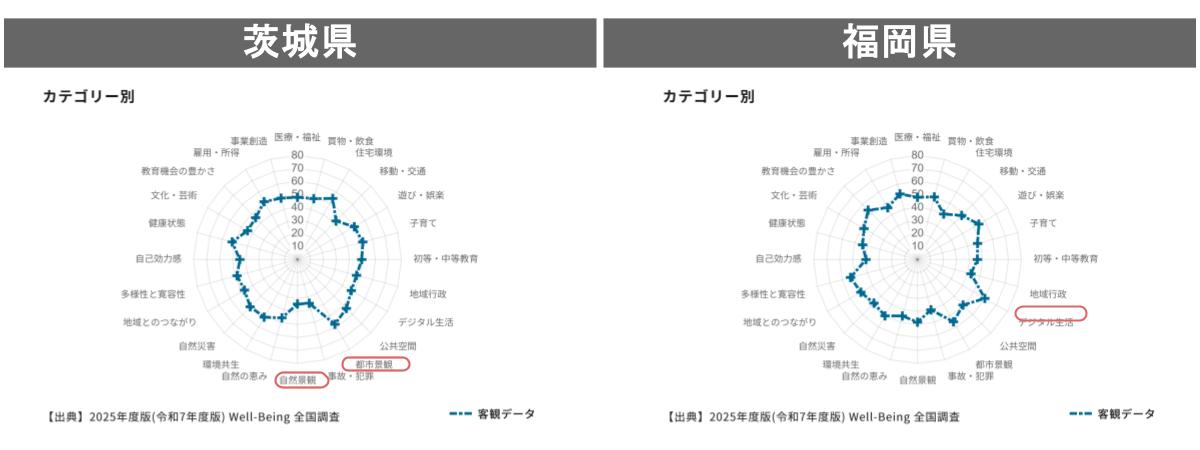

例えば、茨城県の客観データを見ると、「都市景観」の偏差値が57.6と高い一方で、「自然景観」は34.3と低いといった特徴が見られます。また、福岡県は「デジタル生活」の偏差値が59.9と高く、都市機能のデジタル化が進んでいることが伺えます。

住宅販売事業者の皆様は、これらの客観的指標を、住宅を検討する顧客にとっての具体的なメリットやデメリットとして伝えることができます。例えば、「この地域は都市機能が充実しており、デジタルサービスも進んでいるため、快適な都市生活が送れます」といった具体的な説明に役立てられるでしょう。

引用:地域幸福度(Well-Being)指標(※2025年7月19日時点)

主観と客観のギャップから見えてくる地域特性

主観データと客観データを比較すると、その地域が持つユニークな特性や、住民の期待と現状のギャップが見えてきます。たとえば、客観的に「医療機関が充実」していても、住民の主観的な評価が低い場合、それは単なる情報不足か、サービスの質に課題があるのかもしれません。

具体例を見てみましょう。宮城県の「初等・中等教育」は、主観評価が3.4点で偏差値46.8、客観評価が偏差値45.3と、主観・客観ともに平均レベルです。一方、大分県の「自己効力感」は、主観評価が3.0点で偏差値45.1ですが、客観評価は偏差値60.1と高い乖離が見られます。これは、客観的に「自分らしい生き方」の環境が整っていても、住民自身がそれを「自己効力感」として実感しきれていない可能性を示唆しています。

このようなギャップは、住宅販売の機会を特定する上で非常に価値のある情報です。例えば、「客観データは優れているのに、主観データが伸び悩んでいる分野」は、適切な情報提供やコミュニティ形成の支援を通じて、顧客の満足度を高める余地があることを意味します。住宅販売事業者は、単に物件を販売するだけでなく、その地域での生活の質を向上させるための提案を行うことで、顧客からの信頼を獲得し、他社との差別化を図れるでしょう。

住宅販売ビジネスを加速させる!ウェルビーイングデータ活用の戦略的示唆

ウェルビーイングデータは、住宅販売事業者の皆様にとって、既存のビジネスモデルを強化し、新たな価値を創造するための貴重な情報源となります。

顧客ニーズ把握のための「幸福度データ」活用法

「幸福度データ」は、顧客が住宅に求める潜在的な価値を浮き彫りにします。

ターゲットエリアの選定と深化

幸福度ランキング上位の都道府県は、移住や定住を検討する層にとって魅力的な地域である可能性が高いでしょう。

例えば、北海道が幸福度6.63点で全国1位であることは、自然環境と都市機能のバランスが居住者の幸福に大きく寄与していると解釈できます。北海道の「自宅に心地のいい居場所」の主観評価が3.7点(偏差値56.9)と高い点も、住宅そのものの質や居住空間への満足度が幸福感につながっていることを示唆しています。

これらの地域では、「心地よい住まい」と「地域での充実した生活」を組み合わせた提案が効果的です。

引用:地域幸福度(Well-Being)指標(※2025年7月19日時点)

顧客のインサイト抽出

顧客との会話の中で、漠然とした「良い暮らし」という要望を、具体的な主観的因子(例:「医療・福祉の充実」「近所付き合いの有無」「仕事とプライベートのバランス」など)に落とし込んでヒアリングしましょう。

例えば、幸福度と「医療・福祉」や「買い物・飲食」の相関が高いことから、これらの要素を重視する顧客には、周辺施設の詳細な情報提供や、それらを利用した具体的な生活イメージを提示することが有効です。

地域特性を踏まえたマーケティング戦略

各都道府県の主観・客観指標の強みと弱みを理解することで、地域に特化した効果的なマーケティングメッセージを構築できます。

強みを前面に出したプロモーション

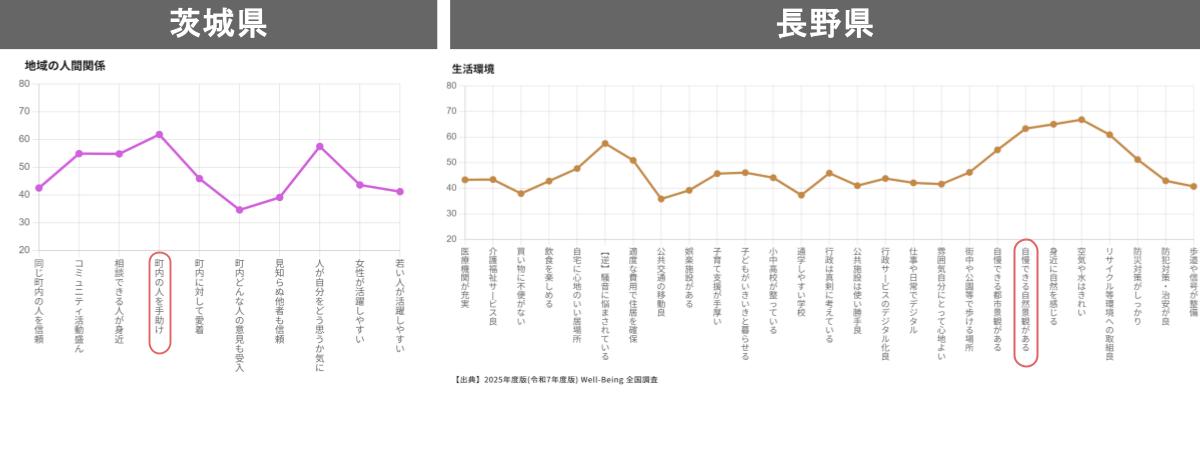

例えば、山梨県は幸福度6.378点と高く、「地域とのつながり」の主観評価で「町内の人を手助け」が3.2点(偏差値61.8)と非常に高いです。この地域で住宅を販売する際には、「温かいコミュニティ」や「住民同士の助け合い」を強調したメッセージが響くでしょう。

長野県は「自慢できる自然景観がある」主観評価が3.5点(偏差値63.3)、客観データでは「自然の恵み」が偏差値65.9と非常に高いため、自然を愛する顧客層へは、豊かな自然環境での暮らしを前面に押し出したプロモーションを展開できます。

引用:地域幸福度(Well-Being)指標(※2025年7月19日時点)

弱みを補完する情報提供

もし特定の地域で「遊び・娯楽」の主観評価が低い場合(例:山梨県2.4点)、近隣のレジャー施設やイベント情報を積極的に提供するなど、物件以外の「付加価値」を提示することで、顧客の不安を解消できます。

香川県では「移動・交通」の主観評価が2.5点と低めですが、物件が公共交通機関から離れていても、幹線道路へのアクセスが良い、駐車場が広いといった情報を補足することで、課題をメリットに転換することが可能です。

「ウェルビーイング住宅」という新たな価値提案

今後は、単に「良い家」を売るだけでなく、「この家で、この地域で、どのようなウェルビーイング(幸福な状態)が実現できるのか」という視点での提案が求められます。

「つながり」を育む住まい

「地域の人間関係」における「町内の人を手助け」や「コミュニティ活動が盛ん」といった主観因子は、幸福度との相関が見られます。

住宅設計において、共用スペースや交流イベントの企画など、住民同士のつながりを自然に生み出すような提案を行うことで、ウェルビーイングを高める住宅として差別化できます。福井県は「コミュニティ活動が盛ん」の偏差値が60.7と高い点が特徴です。

自己成長・自己実現を支援する環境

「教育機会の豊かさ」や「雇用・所得」といった「自分らしい生き方」に関連する客観的指標も重要です。

テレワークが一般化した今、自宅で集中して仕事ができる書斎スペースの確保や、地域のコワーキングスペースとの連携、生涯学習施設の紹介など、「住まいを通じた自己成長・自己実現の機会」を提案することができます。東京都は「自己効力感」の主観評価が3.2点(偏差値61.5)と非常に高いことから、このような提案が響く可能性が高いでしょう。

まとめ

2025年度の都道府県別ウェルビーイングデータは、住宅販売事業者様にとって、お客様の「幸せな暮らし」を深く理解し、それを提供するための具体的な羅針盤となります。単なる物件の機能性だけでなく、その住まいと地域がお客様のウェルビーイングにどう貢献できるのかをストーリーとして語ることで、新たな市場を切り拓き、持続的なビジネス成長を実現できることと確信しております。

このデータに基づいた分析を深め、ぜひ皆様のビジネス戦略に活かしてください。

このデータに基づいた分析を深め、ぜひ皆様のビジネス戦略に活かしてください。

┃免責事項

本記事のランキングは「地域幸福度(Well-Being)指標(2025年度版)に基づき作成しておりますが、全ての都道府県について、全ての客観的指標および個別の主観評価指標のデータが網羅されているわけではないため、データが確認できた範囲での傾向を示しています。

本記事のランキングは「地域幸福度(Well-Being)指標(2025年度版)に基づき作成しておりますが、全ての都道府県について、全ての客観的指標および個別の主観評価指標のデータが網羅されているわけではないため、データが確認できた範囲での傾向を示しています。